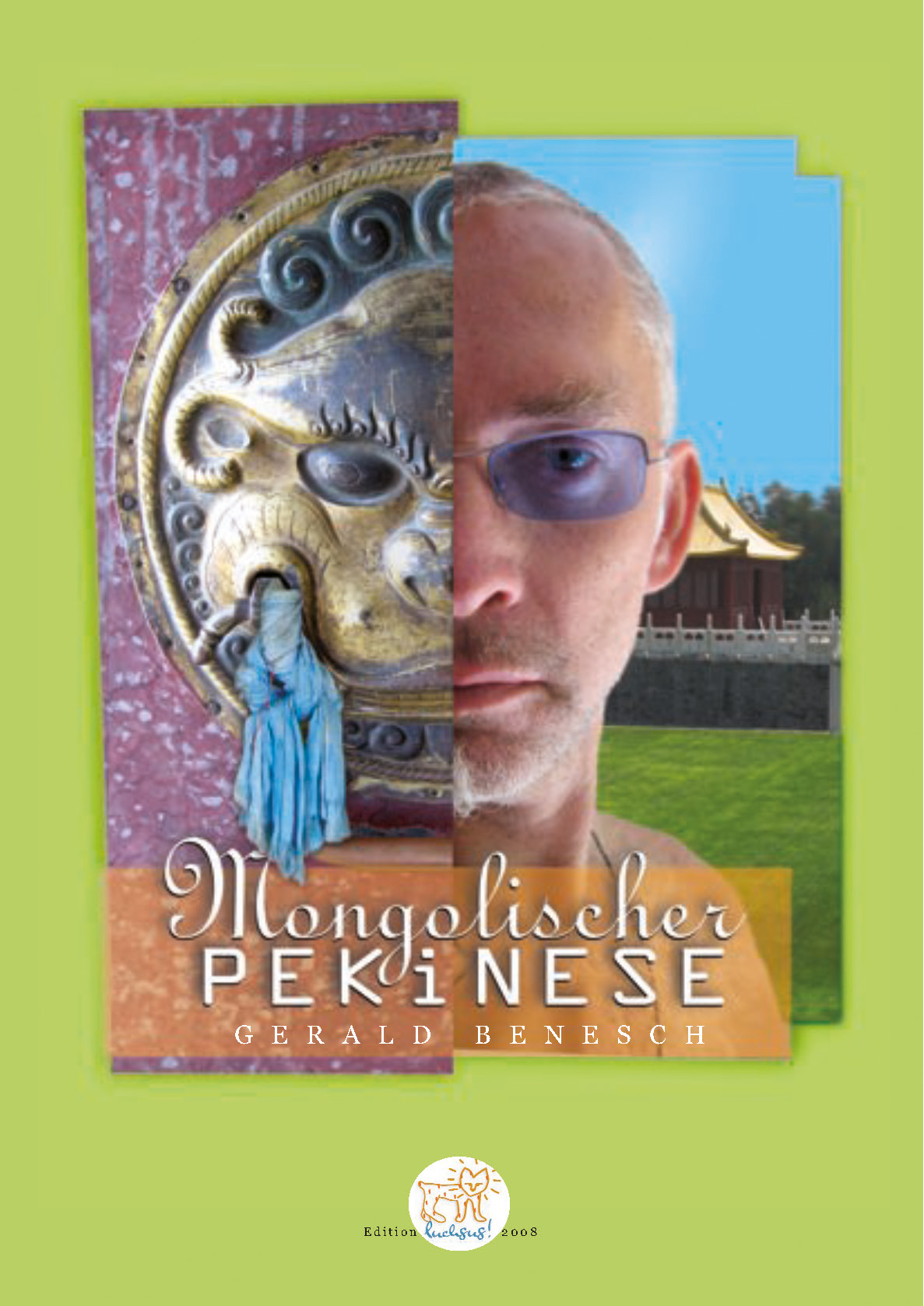

Mongolischer Pekinese

Gerald Benesch

für Su, für Muttern

© Gerald Benesch

Lektorat Barbara Zwiefelhofer – BIG THX!

Typing Karin Haas , gesetzt von vaBene!schLaboratories

Gestaltung: vaBene!schLaboratories,

Coverfoto: Torgriff des Klosters Erdene Zuu, Mongolei und Tempe lim Ritan-Park, Beijing.

10.7.2008 – 19:30h

Panik! Im hellen Abendlicht aufwachend Beklemmung und die Nähe von Wahnsinn spürbar gegenwärtig. Gerade vorher war ich auch wach, voller Freude über die warme Helligkeit des Abends.

10.7.2008 – 16:00h

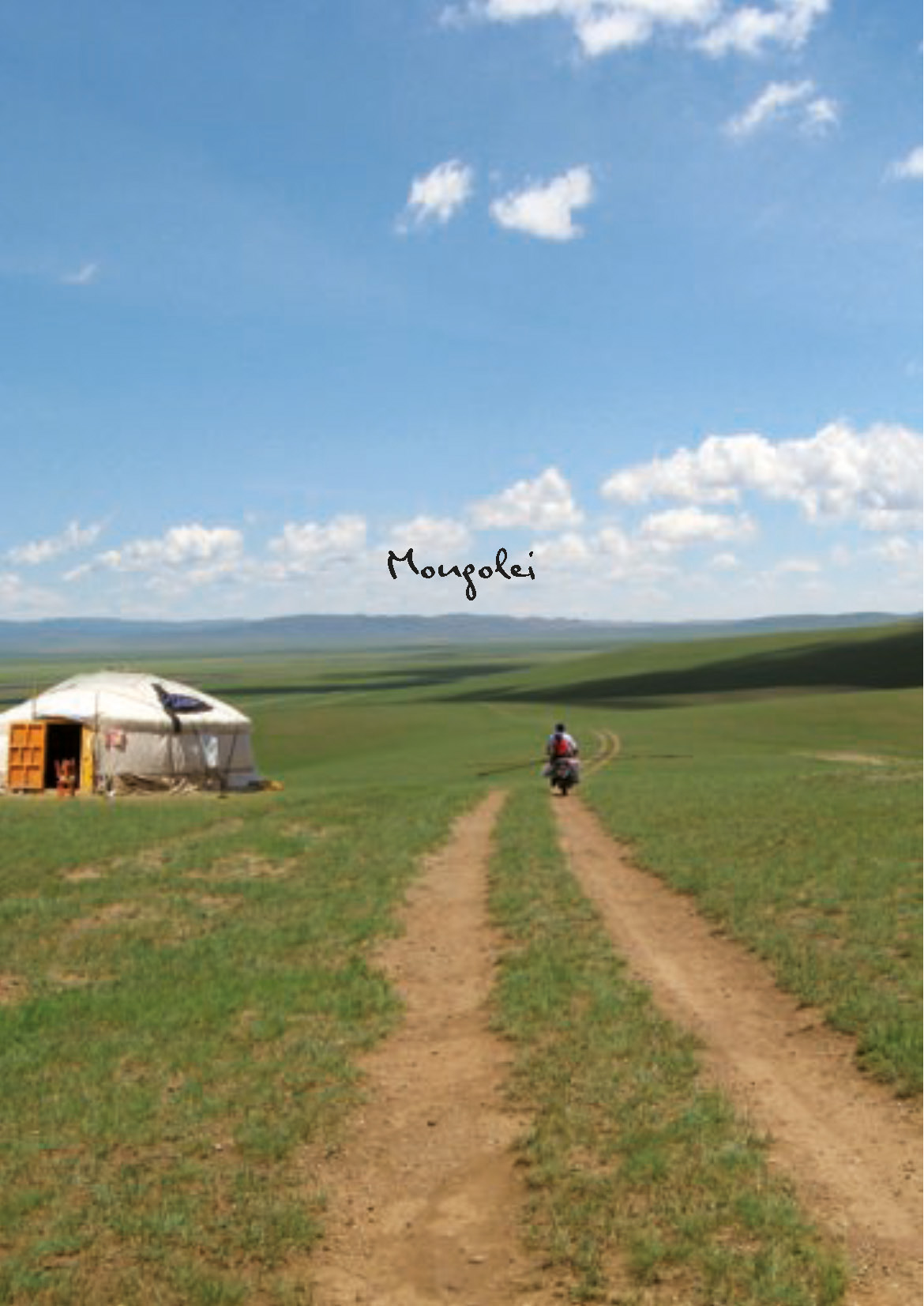

Auf der Wiese hinter den Klosterresten von Erdene Zuu beschließe ich, das zu tun, was ich vor dem Wegfahren mit „einen Travis machen“ beschrieb. Barbara wusste gleich, dass es die geradeaus durch die Wüste von New Mexico stapfende Figur aus Wim Wenders’ „Paris, Texas“ ist, die ich hier wohl meine. Ein gedankenverlorenes, gedankenloses Treibenlassen durch Gräser, Gestrüpp, quer über Straßen, eine Schrittmeditation im Großen!

Dieses Bild fiel mir wieder ein, als ich nachmittags das Nadaam-Fest verließ, die Siegerehrung der jungen Reiter auf ihren geschmückten Pferden, das enge Zusammensitzen der lokalen Honoratioren unterm Regenzelt, Frauen mit zu viel Make-up und wahrscheinlich eher chinesischen Chanel-Sonnenbrillen. Männer mit Cowboyhüten, Stiefeln und prächtigen mongolischen Mänteln. In einem arbeitslosen Dorf aus Holzhütten, inmitten von Industrieruinen am Ende der Welt. Nass die Kleidung, verkrampft das Herz, weil ein halbes Jahr Vorfreude daran zusammenbrach, dass hier in Kara Khorum Nadaam am neunten und zehnten Juli des Jahres gefeiert wird, also zwei Tage früher als erwartet und mir hier nur die verregneten Schlußmomente blieben.

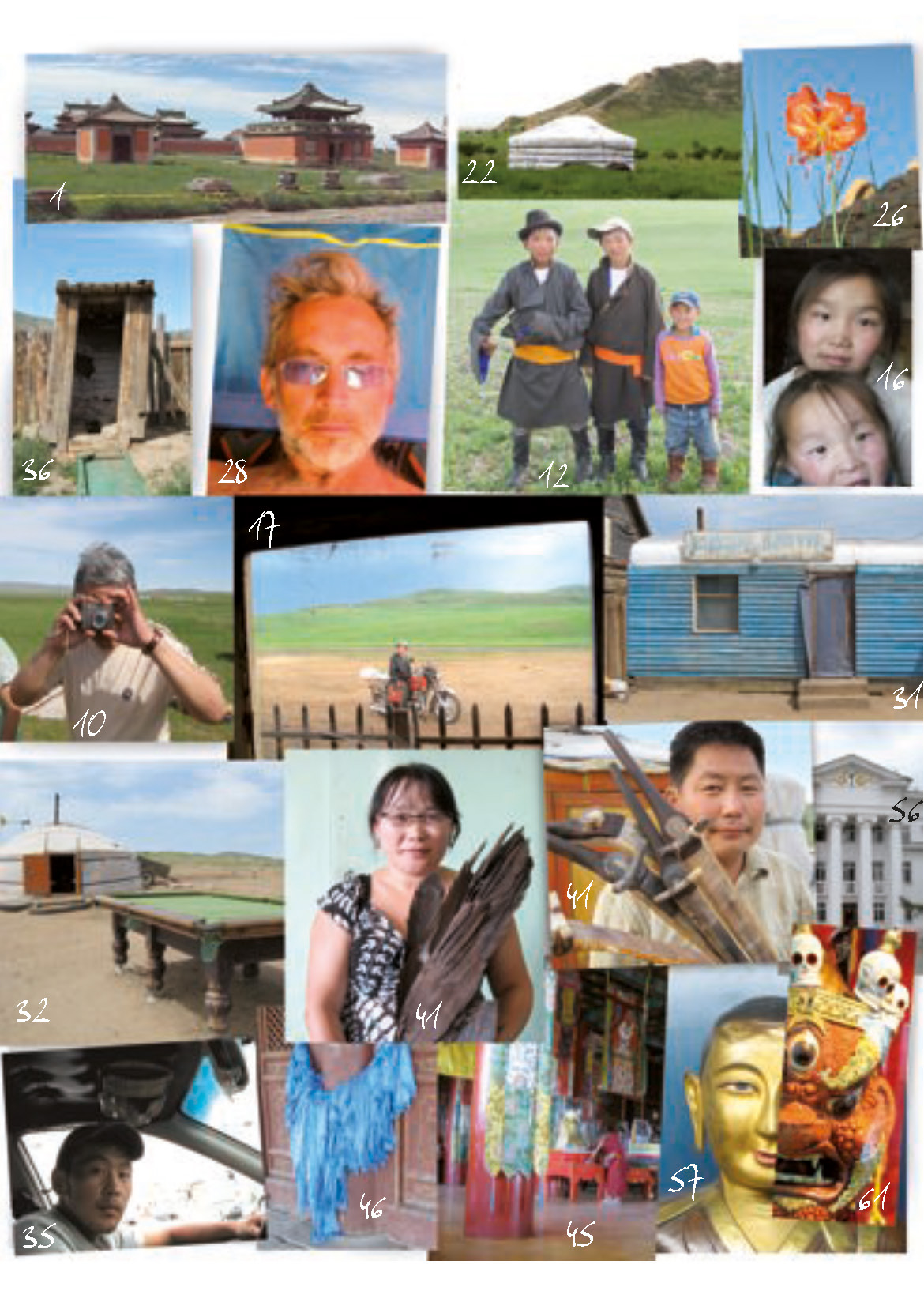

1

Kein Bogenschießen, kein Ringen, nur die improvisierte Miniaturausgabe der Militärs von Letzterem, mit den hochdotierten, ins Mobiltelefon smalltalkenden Offizieren gleich hinter Erdene Zuu, auf dem Weg zum eigentlichen Festplatz. Trauer, Wut und Angst, dass der Hauptgrund meiner Reise hiermit abgehakt ist und mir 20 Tage ungeplantes Nichts bleiben, ja drohen. Ein Nichts, das vor allem darin liegt, dass die auf vielen Reisen genossene Einsamkeit plötzlich wie ein bedrohlicher Dämon immer größer in mir wird, mich an die Thangkas hier im Kloster erinnert: Dämonen gebärende und verschlingende totenköpfige Monster, eine Mischung aus rationalem Erkennen der Fakten und einem inneren Wirbelsturm der Ahnungen.

„Mach den Travis“ als innere Aufforderung, als Vorschlag zur Lösung dieses Problems der aufkommenden Leere, des drohenden Wahnsinns der Einsamkeit in einem Land, das vor allem aus Leere besteht, ab und zu ein Mongole der ziemlich sicher weder Englisch noch Deutsch spricht oder versteht. Im Badezimmer mein verstörtes Spiegelbild, ich beschließe mich mit einer spontanen Wanderung hinauf in die vom Fenster aus sichtbaren Hügel zu beruhigen, bevor es finster wird. Aus dem Hotel gehend sehe ich noch durch einen Türspalt drei mongolische Jugendliche im Karaokeraum Bier trinken, herum hüpfen, grölen – das Geräusch das mich vorhin geweckt hat.

2

Rauf zur Hauptstraße, diese querend, durch die Häuserzeilen der Vorortholzbarracken immer steiler hinauf auf diese in Fotos immer einladend weichen Hügel die sich bald als steile kleine Berge herausstellen. Vorbei an Schafherden und mannsgroßen Löchern im Grün der Wiesen, die wie Hufspuren des hier übergroß präsenten Dschingis Khan aussehen – war doch dieser Ort das Zentrum seines Weltreiches! Auf der letzten, gerölligen Etappe höre ich den inneren Motivationstrainer vorschlagen, am Gipfel etwas Beschwörendes in die ewig weite Landschaft, über den darunter liegenden Ort Kara Khorum zu rufen.

„Ich tu’ das, ich schaffe das“, brülle ich oben angelangt in die beginnende Dämmerung, eine innere Projektion von mir als Wanderer zurück in Richtung Ulan Baator verstärkend. Ich spüre den Rückzug der Dämonen, der einen heiligen Platz markierende Ovoo mit seinen weißen Pferdeschädeln, das katzenartige Krächzen der Raben und zwei Edelweiß beim Abstieg besiegeln den inneren Pakt.

Im Weitergehen passiere ich einen aus vier europäisch gestalteten Grabsteinen mit teilweise erkennbarer altmongolischer Aufschrift und drei offenen Holzsärgen bestehenden Friedhof, freistehend inmitten der grünen Hügel und bedenke bereits die Schwere meiner Aufgabe: Das oft schmerzende linke Knie, der trotz minimalem Inhalt immer noch 14 kg schwere Rucksack, die Nächtigung im offenen Gelände ohne Regenschutz – mit der Option mongolischer Gastfreundschaft in Jurten.

Aufflackernd das Kokettieren mit der Idee des minimalsten Gepäcks: in meinen Overalltaschen was ich hier bin und habe, nämlich nur Geld, Pass, Flugtickets.

Ins Hotel zurückkehrend bestelle ich ein Bier und beginne dies niederzuschreiben.

3

07.07.2008 – 8:00h

Wien, Airportbus, einchecken von Zelt, zehn Seifenblasenfläschchen – als Gastgeschenke – und Schlafsack. Vorletzter Versuch einen Kompass zu kaufen, Flug nach Frankfurt, kilometerlange Gänge von Flugsteig C nach A, Erwerb eines unlinierten Moleskinebuches mit 240 Seiten, wieder kein Kompass.

Air China 567 ist voll mit Asiaten, einigen europäischen Touristen, Businessmännern und einem gestylten Typen, der wie ein DJ aussieht – auch Peking will unterhalten werden. Diane Kiaton macht langweilige, Happy-Familymäßige Filme, die Chinesen anscheinend Remakes von US-Chartbustern: Ein dickes Mädchen wird durch eine Wunder-OP zum Model, findet keinen Gefallen an diesem neuen Leben und frisst sich wieder glücklich und fett.

So vergehen die neun Stunden, auch mit ausgiebigem Nachholschlafen, hatte ich doch die Tage vor dem Abflug mit dem Abhaken einer eher immer länger werdenden beruflichen To-do-Liste verbracht.

08.07.2008 – 6:00h

In Peking hat Lord Norman Foster einen tollen neuen Flugsteig entworfen, geformt wie ein riesiger Flügel. Einige Transitschalter-Damen schlafen, das Gepäck wird angeblich durchgecheckt, der DJ fliegt ins chinesische Ausland weiter, vielleicht braucht auch Korea coole Musik. Den Flug Peking–Ulan Baator verschlafe ich völlig, ist doch meine innere Uhr auf 22 Uhr eingestellt.

4

Nach Mitternacht – um zehn Uhr vormittags komme ich an in einem Flughafengebäude, das nach Ostblock riecht, die Schalterbeamten inklusive. „Which Hotel?“ – als ob das Beschaffen des Visums (persönliche Einladung eines Mongolen oder eines lokalen Reisebüros) nicht schon genug Zauberei gewesen wäre! Ich schlage den Reiseführer auf und nenne ihm das beste Haus am Platz.

Tatsächlich suche ich mir ein für zehn Dollar die Nacht sehr billiges, aber sehr zentral am Busbahnhof und vor allem dem Großkaufhaus gelegenes Hotel aus – zum fehlenden Kompass kommen noch der zwischen Peking und Ulan Baator verschwundene Schlafsack und das Zelt dazu. Letzteres war rein technisch eher ein Windschutz, also kaufe ich mir lieber einen Schlafsack im Armeedesign und eine gute Windjacke, dazu einen Regeschirm, Outdoor-Amateur der ich nun mal bin. Auch den relativ schweren Rucksack bedenkend freue ich mich auf die durch diese Mängel eventuell erzwungenen Zufälle der Kommunikation mit Mongolen.

Im Internetcafe noch ein paar Mails gecheckt und beantwortet, spaziere ich noch eine Weile die Hauptstraße Ulan Baators entlang, erschreckt über die vielen reparaturbedürftigen Straßen, Häuser und Gehsteige im Zentrum – und die freizügige Kleidung mongolischer Mädchen. Naja, es ist Sommer, und das nur zwei Monate lang.

Abends im Hotel schlafe ich sofort ein, werde dann aber stündlich geweckt durch die heftig trinkenden jungen Männer im Zimmer nebenan. Mehrere Schreiduelle und das Kreischen eines Mädchens später ist dann endlich Ruhe, Regen lässt die heiße Luft des Tages abkühlen.

5

09.07.2008

Der anhaltende Regen hat den morgendlichen Verkehr fast zum Stehen gebracht, ein Sammeltaxi mit der russischen Aufschrift „Markt“ bringt mich zu einem Parkplatz von wo aus die Minibusse nach Kara Khorum wegfahren. Fahren wird Oyko, aber nicht jetzt zu Mittag, sondern erst am Abend um 19 Uhr, gestikuliert er, auf seine Uhr zeigend.

Bis dahin besuche ich den regennassen Markt, der alles bietet, von der Plastiksandale bis zum ungekühlten Stück Hammelfleisch, vom Seil bis zum Puma-Fake. Ein, zwei Nickerchen später fahren wir – aber auch nur zu einem Haus hinter einem Bretterverschlag, in einer grauen Vorstadt von Ulan Baator. Dort wird der Wagen umund neu beladen und um 21 Uhr sind wir dann tatsächlich unterwegs, Oyko, seine Frau und neun Markteinkäufer auf dem Nachhauseweg nach Kara Khorum, jenem Ort auf den Ruinen von Dschingis Khans befestigtem Zeltlager.

Gleich nach der Stadtgrenze beginnt die Schlammschlacht: Die laut Reiseführer einzige durchgehend asphaltierte Straße ist von Anbeginn an nur teilweise vorhanden, die nächsten sieben Stunden döse ich, während Oyko gekonnt den besten Weg zwischen den zahlreichen Spurrinnen sucht.

10.07.2008

Um acht Uhr morgens erreichen wir das Zwanzig-Häuser- Kaff Lun, gerade mal 100 Kilometer von 360 haben wir geschafft. Die folgenden Kilometer des beginnenden Tages legen wir dann teilweise auf tatsächlich asphaltierten Straßen zurück, vorbei an grünen Hügeln, grasenden Schafen und auf der Piste stecken gebliebenen Lastwägen.

6

Mongolische Idylle und Realität pur! Zwischendurch sitzt schon mal Oykos Frau unsicher am Steuer, und prompt werden wir von einer Polizeistreife aufgehalten, Strafzahlung, weiter geht’s.

Im Halbschlaf passieren wir einen Wüstenabschnitt, drei große Stupas am Wegesrand – und plötzlich liegt die Klosteranlage von Erdene Zuu vor uns. Dass Kara Khorum gleich daneben liegt, sah auf der Landkarte nicht so aus, ich lese Oyko schnell aus dem Reiseführer den Namen des empfohlenen Hotels vor: Bayan-Burd.

Dort im beginnenden Regen eincheckend kann ich zwischen 15 Dollar Zimmern mit gemeinsamem Bad/WC und solchen um 20 Dollar mit Indoor-Bad/WC plus Kabelfernsehen wählen. Ein bisschen Luxus nach drei Tagen unterwegs gönne ich mir – ohne Frühstück um 20.000 Tügrik, also 13 Dollar. In der winzigen Hotellobby hängen die anscheinend international als Zeichen eines Sterne-Hotels geltenden drei Uhren mit den verschiedenen Zeiten. Verschieden, allerdings unbeschriftet, sind sie auch hier – allein schon weil die beiden, die eventuell London und New York darstellen sollen, nicht funktionieren.

Die erste passabel Englisch sprechende Person seit meiner Ankunft in der Mongolei ist die Rezeptionistin, der Schrecken groß als sie mir erklärt, dass Nadaam heute zu Ende geht, und nicht, wie recherchiert in der ganzen Mongolei am elften und zwölften Juli stattfindet. Sie meint, diese Daten gelten nur für Ulan Baator, am Land wäre es anders. Vier Monate Vorfreude, vier Monate der erwarteten Belohnung fürs dichte Arbeitspensum umsonst?

7

Und dann gerade noch den Nadaam-Ausklang in diesem verlassenen Nest am Ende der Welt, umgeben von Industrieruinen? Naja, mach ich halt das beste daraus, ziehe die Regenjacke an und gehe über die Felder, vorbei am alten Kloster Erdene Zuu und treffe auch den improvisierten Ringkampf von Soldaten, mitten auf der Wiese, die gockelhaft tanzenden Sieger mit nacktem Oberkörper im kalten Regen…

8

11.07.2008

Beim Aufwachen keine Spur mehr von der gestrigen Panikattacke, eher Klarheit und Freude über die gestern getroffene Entscheidung. Langsam durchforste ich den Rucksack nach Überflüssigem, finde aber nur ein paar ausgedruckte Mongolei-Google-Ausdrucke und Prospekte von der Botschaft in Wien zum Entsorgen. Zumindest passt jetzt der neue Schlafsack exakt rein, die Schaumstoffunterlage fixiere ich außen an diesem uralten Bergsteiger-rucksack, der mich schon mehrmals nach Indien und Pakistan begleitete.

Kurz vor Mittag gehe ich voller Vorfreude los ins Ungewisse! Gleich hinter der Ortstankstelle beschließe ich, wie vorgesehen, die Hügel parallel zur Straße zu besteigen und stehe schon vor der ersten Überraschung: am schlammigen Weg stehen improvisierte Verkaufstische mit religiösem und handwerklichen Schnickschnack, gleich zehn davon in einer Reihe – die Verkäufer darunter dösend. Hier im touristischen Nichts? Nein, oberhalb des letzten Tisches liegt, eingerahmt von einem Metallzaun, ein steinerner Penis, auf ein vaginales Tal zwischen den Hügeln ausgerichtet, als Ablenkung der Mönche von Gelüsten jenseits ihres Zölibates.

Schon kommt auch ein Jeep mit potentiellen mongolischen Nippeskäufern. Ich gehe weiter, die folgenden Hügel, mein Rucksack, mein linkes Knie und meine Kondition geben bereits die Wanderregeln für diesen Tag vor: 15 Minuten gehen, 5 Minuten hinsetzen und Genießen der Landschaft, die sich hier, außerhalb des Ortes Kara Khorum, sofort öffnet in grüne Hügel und Ebenen, durchsetzt mit wenigen weißen Jurten. Ich atme froh tief ein und wieder aus, erleichtert über den rettenden Entschluß und die aufkommende Leichtigkeit!

9

Einige Kilometer weiter, immer in Sichtweite der Straße, vorbei an schwarzweißen Schafherden wird meine Wasserflasche leer, und ich erreiche eine Jurte vor der gerade eine Frau die Ziegen melkt. Nach und nach kommen neugierige Kinder dazu und ein Mann um die 40, der hervorragend englisch spricht: „Sumlabatsar, Hydrologist, surface water“ sagt er erklärend und lädt mich in die Jurte ein, eine ganze Sippe von 15 Männern, Frauen und Kindern sitzt dort gesellig zusammen. Im solarzellenbetriebenen Fernseher läuft die Übertragung des Staats-Nadaam in Ulan Baator.

Davor hockt der Vater des Gastgebers und lässt mich an seinem silbernen Schnupftabbackfläschen riechen (Pfefferminz) und von den Frauen vergorene Stutenmilch kosten. Auch als Freund von sauren Speisen ist das für mich Neuland – inklusive eines heftigen, undefinierbaren Geruches, der bald in meinem eigenen Atem merkbar mitschwingt. Ein leichter Alkoholanteil ist ahnbar, und der älteste im Raum dreht an meinen Ohren, wenn ich trinke und lacht dabei. Hmm, mongolische Trinksitten…

Dazu gibt es auf einem Tablett dargebotene Käsewürfel in hell- bis dunkelgelb, wie trockener Emmentaler schmeckend. Bevor es zu weiteren Essensangeboten kommt, erkläre ich, dass ich faste, ein Ritual, das meine Reisen meist begleitet, kein Essen, nur Wasser trinkend, für acht bis zehn Tage. Vom Bier am Vorabend abgesehen bin ich also am dritten Tag, ein Plan, der neben dem Alleinegehen auch für einen modernen Mongolen nicht leicht verständlich ist.

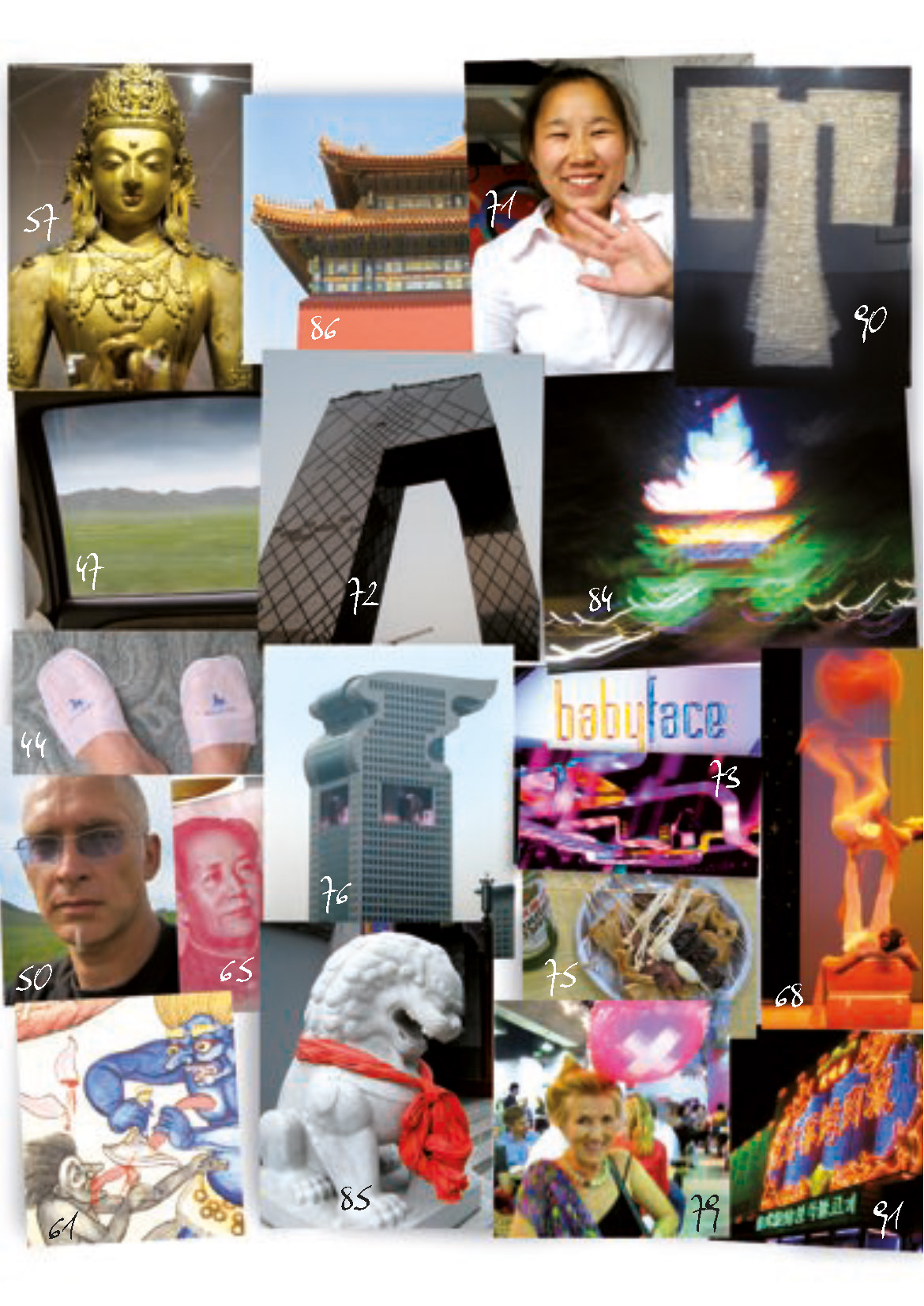

Ohne Sippe? Ohne Hammelbraten!? Kurzes Raunen hinter mir, als ich die halbvolle Schüssel mit Stutenmilch kurz am Boden absetze (eine Respektlosigkeit!), abschließend ein scherzhaftes Digitalkamera-Duell mit Papa, auch erklärt er mir, am staubigen Boden mit einem Stock zeichnend, wo ich zum Orgon Khid-Kloster abzweigen soll: Bei den Sanddünen von Mongol Els.

Als ich winkend wie ein Westernheld ohne Pferd in Richtung Horziont weitergehe, folgt mir nach einem Kilometer ein Geländewagen, und mein Gastgeber erklärt mir auf dem falschen Weg zu sein – die Abzweigung nach Ulan Baator war auf Höhe seiner Jurte, im Winkel von 90 Grad, unscheinbar, ins Nichts führend..

10

Im Nichts ist ein Monument auf der gegenüberliegenden Hügelkette erkennbar, darauf steuere ich zu, mit voller Wasserflasche und festem Schritt. Ein Lied von André Heller aus den Siebziger Jahren beginne ich zu summen und erkenne auch bald warum: „Ein Schnitter kam gezogen, weit aus der Mandschurei, sein Lachen, das ist Thymian, sein Lieben Rosmarin, es heisst, er bringt Erbarmen für New York und Berlin“. So singt es die Kastratenstimme der Originalaufnahme in meinem Kopf, und mir fällt wiederholt der mich umgebende Thymiangeruch auf, der aber laut Reiseführer Wermut sein soll – und die Mandschurei ist ein chinesischer Landstrich östlich der Mongolei. Nach einer Ewigkeit komme ich endlich dem Monument am gegenüberliegenden Teil des Tales näher, es stellt sich als 3D-Darstellung der mongolischen Flagge heraus: in zehn Metern Höhe sind Yin und Yang, Halbmond und verbindende runde Formen aus gelben Blech, auf vier Stützen, mit Marmorplatten verkleidet, montiert. Monumentalarchitektur im Niemandsland, fern der Straße, auf einem steinigen Hügel.

Monumentalarchitektur im Niemandsland, fern der Straße, auf einem steinigen Hügel. Kaum setze ich mich völlig ermattet und durstig hin, da kommen auch schon drei jugendliche Reiter, einer davon singend, aus der Ebene auf mich zu. Tatsächlich sind es die lokalen Rowdys, neugierig darauf einen Fremden zu necken. Also wird an den Rucksack gegriffen, der Fotoapparat angegrapscht, ein paar Mal zu oft scherzhaft das Mitreiten vorgeschlagen – oder Wasserholen gegen Geld. Einer davon sieht mit mongolischem Mantel, Melonenhut und verschwitztem Haar trotzdem wie ein peruanischer Indio aus, der andere ist maximal sechs Jahre alt, mit seinen rosa Bubensandalen am Sattel, klobige Reiterstiefel an den Füßen und dem T-Shirtaufdruck „Heaven“. Der dritte ist einfach ein Teenager-Rocker als mongolischer Reiter getarnt. Ich beginne sie lesend zu ignorieren, drehe mich um. Nach ein paar Minuten reiten sie gelangweilt weiter.

11

Es ist 20 Uhr, die Sonne senkt sich, der Wind wird kühler, ich rolle den neuen Schlafsack zum ersten Mal auf, und merke gleich, dass die vermeintlich große Breite nicht zum seitlichen Liegen genügt, dass die Länge bloß ein Schlafen mit entblößtem Hals ermöglicht. Warm genug für den kalten Wind, zwischen den vier Pfeilern des Monumentes liegend dürfte er sein – bis ich mir um Mitternacht zwei Paar Socken anziehen muss, so kühl ist der Nachtwind. Mehrmals wache ich mit schmerzendem Knie auf, ohne Brille vom voller werdenden Mond unbeeindruckt. Sehr unruhig schlafend wache ich erst um halb acht Uhr wirklich auf – Zähne putzen, einpacken, losgehen.

12

12.07.2008

Die Straße ist links sichtbar, ich gehe noch zum gegenüberliegenden Hügel, zu einem anderen Monument: Drei Eisenstangen, fünf Meter lang, darauf im Scheitelfpunkt oben ein Objekt aus drei Holzscheitern mit Blechdach, an der Basis ein Steinhaufen mit einem Duzend weißer Pferdeschädel: Schamanismus und animistische Kulte versus Staat als Religion. Von Anbeginn des Tages an fühle ich mich sehr müde, das Geh-Regelwerk ist jetzt ganz klar ein anderes: 15 Minuten gehen, hinsetzen, sofortiges 15-minütiges Dösen, zäh und langsam vorbei an einer Jurte, um Wasser zu bekommen, trotz auf mich zurasendem Hund, den die Hausherrin aufhält.

Weiter, vorbei an einer Kamelherde vor blauem Himmel, das Monument noch ewig sichtbar durch meine langsames Vorankommen. Dann ein Schreck: Zwischen zwei Hügeln ist Erdene Zuu noch sichtbar, also habe ich durch die rechtwinkelige Straßenführung maximal zehn Kilometer seit gestern Mittag zurückgelegt.

13

Ein neuer, alter, abgedroschener Spruch bietet sich an als Motto dieses Teiles der Reise, „Der Weg ist das Ziel“. Ich muss ja nirgends zu einem gewissen Zeitpunkt sein, außer in 19 Tagen in Ulan Baator am Flughafen. Auch das ist variabel, ich denke auch daran, den Flug nach Beijing auf ein früheres Datum umzubuchen. Das ist aber auch schon wieder ein verschwommener Gedanke, der Weg, das angepeilte Kloster links der Dünen zu erreichen sind schon zu sehr eine begeisternde erste Aufgabe geworden! Mittags schlafe ich dann für eine ganze Stunde an den Rucksack gelehnt und wache durch die Hitze noch erschöpfter auf.

Die Wasserflasche ist leer, ich gehe zu einer Jurte, bitte um Wasser, bekomme von der lächelnden Frau Milchtee (der eigentlich gesalzenes Milchwasser mit Spuren von Schwarztee ist) und fühle mich in diesem kühlen Ger, Nadaam-Reiter im Fernsehen betrachtend, sehr bald erfrischt. Jurte kommt eigentlich vom türkischen Wort Yurt, dort “Heim” bedeutend und auf die sprachliche Verwandtschaft und geschichtliche Nähe der Völker hinweisend. Ger nennt’s der Mongole.

Einer der Söhne des Hauses blickt mit einem Mono-Fernglas bei der Tür hinaus, der andere raucht eine langstielige Pfeife, Papa und Mama sind von meinen Österreichpostkarten nicht sehr beeindruckt. Die dickliche Dame versteht meine Zeichensprachanfrage nach den Sanddünen und schreibt mir mit dem Kugelschreiber die Zahl 40 auf die Handfläche.

14

Als ich aufbrechen will, weist die Hausherrin auf die ins kochende Wasser geworfene Leber und die Därme, die gerade mit Blut befüllt werden hin. Ich lehne dankend mit einer Zwei-Finger-Marschier-Geste ab, bekomme die Flasche mit Milchtee gefüllt und ziehe munter weiter. Vorher gebe ich der kleinen Tochter vor der Jurte einen bunten Kugelschreiber und fotografiere amüsiert den Torso eines Motorrades, der radlos in der Erde steckt.

Tatsächlich gehe ich locker auf der Straße sieben Kilometer in zwei Etappen, Stangen zeigen die Entfernungen an. Unterweges bleibt ein Minibus mit drei lächelnden Mongolen stehen, ebenfalls lächelnd winke ich sie weiter – ich will gehen, nicht fahren! Kreischende Reiher im blauen Himmel begleiten mich. Über eine große Kuppe marschierend, sehe ich, dass ich bald wieder Wasser brauche und hoffe zumindest auf einen der auf der Herfahrt zwischen den Schlafphasen gesehenen Stopps mit Einkaufsgelegenheit.

Es kommt viel besser, ein perfekter Travis-Moment: Ein Holzhaus mit Bretterzaun, Windrad und buntem Schild über der Tür. Arizona könnte das nicht besser! Ein blauer Türrahmen, weißer Vorhangsstoff als Fliegenschutz, Linoleumboden, hellblaue Wände, Holzsessel, ein Verkaufspult mit Keksen, Saft und Zigaretten dahinter. Fehlt nur noch ein Cowboy oder ein Sheriff – und tatsächlich reitet draußen gerade ein Mann durchs satte Grün! Ich bestelle gleich zwei Flaschen Wasser bei der rotwangigen, zehn Worte Englisch vorführenden Tochter des Hauses.

15

Um meinen Kreislauf zu aktivieren frage ich nach Kaffee,

bekomme zwei Säckchen „3 in 1–Instant Coffee” zur Auswahl vorgelegt: „Ye-Ye” (a quality product of Singapore) und „American flavour coffee king“ (Ohne Angabe des Herkunftslandes). Dazu eine Tasse heißes Wasser und einen Löffel. Die beiden Halbliterflaschen Wasser austrinkend betrachte ich durch die blaue Türumrandung, durch das Gazenetz hindurch die draussen liegende grüne Landschaft und beschließe, hier um Unterkunft anzufragen.

Als die Geste mit gefaltenen Händen unter schrägem Kopf inklusive Schnarchgeräusch nicht klar verstanden wird, holt der muntere Teenager die zerfransten Reste eines Englisch/Russisch/Mongolisch-Wörterbuches heraus, der einzig halbwegs treffende Satz „Where is a hotel“ und der in Richtung des durch eine offene Tür sichtbaren Wohnzimmers weisende Blick machte es dann anscheinend klarer. Atemlos holt die Tochter die Mutter, eine zartere dunkelhäutigere Version ihrer selbst.

Auf meinen Schlafsack und die Couch im Wohnzimmer weisend versuche ich die Einfachheit meiner Bedürfnisse darzustellen. Die Mutter tippt in den Taschenrechner die Zahl 4000 und wir sind uns handelseinig – um wenig mehr als 3 Euro.

Ich werde weitergeführt, stelle meinen Rucksack ins Eck, setze mich auf die Couch beim Fenster und fühle mich gleich wohl in diesem Raum voller bunter Wandteppiche, holzgerahmter Familienfotos, einem Dalai-Lama-Schrein und schüchtern auftauchenden Kindern. Zwei weitere Mädchen, ca. fünf und sieben Jahre alt, setzen sich neugierig zu mir, ein einjähriger Bub stakst unsicheren Schrittes auf mich zu.

16

Alle sind sie schmutzig im Gesicht und auf derKleidung, lachend den Fremden im Wohnzimmer erkundend. Nach ein paar Minuten sind wir ein Bündel sich kitzelnder, mit meiner Schaumstoffunterlage spielender Weltkinder.

Draußen beginnt sich innerhalb von Minuten eine Wolkenfront aufzubauen, ein leichter Regen fällt, und eine Viertelstunde später zeigt sich ein aus dem Hügel gegenüber wachsender dicker Regenbogen vor dem Fenster. „Solongo“ auf mongolisch – wie ich von den Kindern lerne. Eine Stunde wird gespielt und mein Gepäck inspiziert, dann beginne ich endlich, das mitgenommene Buch anzulesen: Gerhard Roth „Labyrinth“ – wie mir gleich auffällt in seiner K&K–Kulturlastigkeit die Ergänzung zum morgendlichen André Heller. Volker gab es mir vor einigen Monaten mit der Aufforderung es zu lesen und ihm den Schluss zu beschreiben, er habe kurz vor dem Ende aufgehört zu lesen.

Schön die Widmung: „Dem lieben Gerald, das Unvollendete an sich“. Abwechselnd lese ich oder schreibe an diesem Travelogue während die Hausherrin zwischendurch die Glühbirne mit einer Autobatterie verbindet.

Das Einschlafen fällt schwer weil mein Knie schmerzt, zwischendurch bemerke ich, dass die Familie mir das Wohnzimmer komplett abgetreten hat und auf Decken am Boden des Vorraumes schläft.

Gedanken an die glückliche Wendung des psychischen Ausnahmezustandes von vor zwei Tagen begleiten mich um Mitternacht in den Schlaf, die Hausfrau ist noch am Backen von Teigtaschen.

Als ich um sieben Uhr aufstehe, war sie bereits Ziegen und Stuten melken.

17

13.07.2008

Der kleine Bub erwacht, als ich hinters Haus zum Zähneputzen gehe, ich nehme ihn mit und decke ihn den Kopf streichelnd mit meinem Schlafsack zu, damit die Mädchen weiterschlafen können. Bald schläft auch er wieder und hundert Seiten des genialen Gerhard Roth-Buchs weiter sitze ich in der Gaststube, arbeite brav an meinem Wasserhaushalt und versuche, die aus der Küche kommenden Geruchsschwaden zu identifizieren: Von in Fett Gebackenem bis zur sauren Nase der vergorenen Stutenmilch.

Die einzigen Gäste dieses Morgens, drei Mongolen, setzen sich lautstark in die Gaststube und packen ihre Jause aus. Mitgebrachtes Brot, saure Gurken und fettdurchsetzte Wurst, von der Küche lassen sie sich nur Kaffee und Cola bringen. Als sie weg sind, verabschiede ich mich von der Familie – inzwischen sind zwei Burschen dazugekommen – und ziehe weiter.

18

Auf dem nächsten Hügel ein weiterer Travis–Moment: Die Straße führt mindestens fünf Kilometer geradeaus von Berg zu Berg, New Mexico lässt grüßen!

Dass mich “Paris, Texas” seit 20 Jahren begeistert, liegt an der unbestrittenen Qualität des Filmes, vor allem seines Hauptdarstellers Harry Dean Stanton, dessen Melancholie. Seit 20 Jahren haben mich die Sequenzen seines einsilbigen Wüstenmarsches inspiriert zum Bereisen von Gegenden, in denen Wüsten vorkommen, zum Suchen ähnlicher Erfahrungen, die ich dieser Methode der Fortbewegung intuitiv zuschreibe: Dem Leeren des Kopfes von überflüssigen Gedanken, dem Reinigen des Körpers durch schwitzendes, monotones Bewegen in großer Hitze.

Ich glaube diesen Moment am ehesten in einer südtunesischen Oase erlebt zu haben, konkret dem letzten Ort, den ich auf der Landkarte fand bevor nur mehr eine gelbe Fläche verzeichnet war, oder in der Weite der Wüste von Utah beim „Burning Man“-Festival.

Zurück in die Mongolei: Die ewige Gerade dauert zu Fuß mehr als eine Stunde, ein kühler Wind erleichtert den Marsch, und die nächste Kuppe offenbart eine weitere, leicht gebogene Version der eben durchschrittenen Strecke.

Auch zeigt sich hinter mir eine massive Regenfront und ich bin zerrissen zwischen dem Gedanken an eine dringend notwendige Dusche im Sommerregen und der Aussicht auf eine langwierige, langweilige Strecke mit Knieschmerzen und Mattheit nach diesem genialen Travis-Moment – und der Neugierde auf das anvisierte Kloster Owgon Khild!

Die Entscheidung wird erleichtert durch einen herantuckernden kleinen Schaftransporter.

19

Der Chauffeur und sein schlafender Co-Pilot sind unterwegs nach Ulan Baator, jedes Schlagloch langsam umfahrend, überholt von rasenden, superchiquen Landcruisern. Zuerst glaube ich, der Fahrer wüsste, wo ich aussteigen will, als wir 30 Kilometer später, nach den Sanddünen die der geographische Anhaltspunkt sein sollen angelangt sind, steige ich lieber aus – eine Schachtel Zigaretten als Dankeschön hinterlassend.

In dem Truck-Stop am Straßenrand sitzt gerade eine Gruppe junger mongolischer Männer und Frauen mit Sonnenbrillen, sichtbaren Push-Up-Büstenhaltern und Muscleshirts bei Abendessen und Wodka. Mit Gesten in die Landschaft, Lachen, Glucksen und Zeichnungen erklärt mir eine der Ladies den Weg zum Kloster, querfeldein den Straßenverlauf abkürzend, zirka sieben Kilometer zurück.

Nachdem es bereits 18 Uhr wird, beschließe ich, einfach loszugehen, bevor die Ankunft in die Dunkelheit fallen könnte. Nach einer Viertelstunde fällt mir der schwärzer werdende Himmel zur linken Hand auf, die sandtragenden Winde, Hügel überfliegend: ein Sturm! Was zuerst ein wildromantisches Naturerlebnis ist, wird in wenigen Minuten eine tatsächlich brutale Grenzerfahrung mit Windböen von sicherlich 100 km/h mit prasselndem Regen, der sich dadurch wie Hagel anfühlt, mit Blitzen in beängstigender Nähe. Letztere machen mir tatsächlich Todesangst.

Ist der Regenschirm im Rucksack Blitze anziehend? Sind die Gummisohlen mit Metalleinlage (wie mir der Mann am Metalldetektor im Frankfurter Flughafen interessiert erklärte) gut für oder gegen Tod durch Blitzschlag?!

20

Eine Stunde gehe ich so schnurstracks durch eine eigentlich wunderschöne, weiche Graslandschaft – getrieben von Angst und bald komplett durchnässt.

Mein Knie meldet sich in dieser extremen Situation zwei Stunden lang nicht – entweder durch die Adrenalinausschüttung oder durch die Kühlung des eiskalten Regens betäubt. Die Windjacke in diesem starken Wind anzuziehen ist chancenlos, ich halte sie mir seitlich vors Gesicht, die Kappe habe ich schon längst eingesteckt, der peitschende Regenwind ist einfach stärker und unerbittlich. In weiter Ferne taucht der Fuß der Khogno-Khan-Berge auf, nahezu senkrecht der Ebene entwachsend. Die Böen und der Regen werden schwächer, die Blitze ziehen mit der Gewitterfront weiter, ein leichter, wärmender Wind setzt ein, und ich kann am Fuß der Berge drei Ger-Camps ausmachen. Das am weitesten entfernt liegende erscheint mir am ehesten zum Kloster gehörig.

Nach unendlich erscheinenden zwei Stunden erreiche ich, nachdem ich monumentale rundlich-rote Steinhaufen als äußerste Ausläufer des Gebirges passiert habe, um 20 Uhr ein vielzeltiges Ger-Camp, sichtlich voll mit Touristen. Zwischendurch war mir der Bezug zwischen Kloster und brutalem Gewittersturm als Wortspiel in Form eines buddhistischen Prinzipes eingefallen: „Ich nehme Zuflucht im Buddha“. In einem festen Haus erkenne ich Mongolen in der Küche stehend und frage nach dem Manager.

Es erscheint eine Frau um die 40, die es bevorzugt Deutsch mit mir zu reden! Nachdem ihr Camp voll ist, erklärt sie sich bereit, mich ein Tal weiter zu fahren – alleine schon, um mich unterwegs nahezu ungläubig nach meinem Alleingang und dem Fasten (heute ist der fünfte Tag) auszufragen.

Auch im Camp gleich um den nächsten Gebirgsausläufer herum ist eine Frau der Manager, Ehemann und Sohn Batbold nur Helfer.

Die sechs Gers sind besetzt von einer im Gemeinschaftshaus lauthals feiernden Gruppe Engländer, Batbold bringt mich im durch die Einrichtung klar erkennbaren Privat-Ger der Familie unter. Dalai-Lama, trocknendes gelbes Joghurt in einer Tonschüssel und ein mehrmals nachts auftauchender Igel umgeben meine Nacht im Schlafsack.

21

14.07.2008

Morgens lese ich den immer schräger werdenden Gerhard Roth, als ein klappriger PKW mich abholt zum Umzug in einen der klinisch reinen Touristen-Gers – eine halboffene Dachluke mit Plastikfolie als Regenschutz, blitzblaue Kunstseide als Innenverkleidung, zwei neue, der Rundung angepasste verzierte Betten, dicker, wasserabweisender Filz unter der weißen Außenabdeckung.

Hier beginnt sich die Anstrengung der letzten Tage bemerkbar zu machen: Ich döse und schlafe bis Mittag, Gelenksschmerzen erinnern an das durchnässt Herumlaufen gestern Abend, das Knie meldet sich beim seitlichen Liegen, der Kopf ist leer und voll zugleich. Am frühen Nachmittag steige ich unter großer Anstrengung die wenigen Schritte entlang mannsgroßer Gesteinsbrocken hinauf zum Kloster, links ein zerfallener Lehmbau größeren Ausmaßes, oberhalb zwei kleine chinesisch angehauchte Häuschen mit einer großen Gebetsmühle und einem Meditationsraum voller bunter Thangkas und einem Buddha im Glaskasten.

22

Weiters drei Stupas, ein Gebetshaus, ein Touristenshop und oberhalb das Wohnhaus der Mönche, die gerade in Ulan Baator sind, um das Nadaamfest zu besuchen. Mir fällt nacheinander das Schneiden meiner Haare mit einer Küchenschere ein, in einem Kloster auf Sri Lanka, die Abbildungslosigkeit Buddhas bis ins fünfte Jahrhundert, also tausend Jahre nach seinem Tod, die Verschiedenheit der Darstellung vom asketischen bis zum fetten Buddha, die Importierung des Buddhismus aus Tibet in die Mongolei – erweitert um einige lokale schamanistische Anteile.

Interessiert beobachte ich eine Gruppe von zwölf Touristen, die gerade angekommen sind. Einige davon könnten genausogut vor San Marco in Venedig stehen, scherzend, das nächste Café suchend, andere haben Expeditions-Outfits und Riesenkameras, einer scheint aus der Philosophievorlesung gerissen worden sein.

23

Mein „Handbuch Mongolei“ erklärt auch das Irritiertsein der Mongolen mit Individualreisenden – also mit mir – damit, dass bis zur Ablösung von der UDSSR ab 1992 nur Gruppenreisende, gut führbare Genossen aus Russland oder der DDR, als Touristen üblich waren, und die boomende Tourismusbranche ab den späten 90ern dieses Prinzip übernahm. Folglich stellen die meisten Botschaften nur Personen mit persönlichen Einladungen durch Reisbüros (also Vorabbuchungen) oder durch hochoffizielle Privatpersonen Visas aus.

Diese Paketbucher sieht man dann in Convoys von zwei bis vier Geländewagen oder in schnuckelige, alte russische Kleinbusse gepfercht herumkutschiert werden. Next Stop: Red Cliffs – in 14 Stunden. Nein Danke! Das reicht sogar so weit, dass die nette Micky, Besitzerin eines kleinen mongolischen Reisebüros, die mir Katja aus Bonn als Helferin in der Visanot empfahl, meinte, ich könne ohne Jeep und Driver nicht aus Ulan Baator hinaus.

Und wie machen es die Mongolen? Fliegen die auf Adlers Schwingen!? Adler – und andere Großvögel – gibt es hier überall, im besten Fall hier am Gebirgsrand über mir kreisend, schlimmstenfalls von einem Herren im Dschingis-Khan- Outfit vor Erdene Zuu fürs Erinnerungsfoto bereitgestellt.

Der Nachmittag ist abwechselnd sonnig-heiß (da krempelt man einfach die Jurtenverkleidung hoch) oder leicht regnerisch – ich verdöse ihn großteils, zwischendurch besuchen ein Erdhörnchen, ein Vogel und eine kleine Kröte die Jurte.

Der Abend zieht sich endlos lang, ich bin zu schwach/zu schmerzbeeinflusst um zu erkunden oder zu wandern – lese lieber Gerhard Roth fertig, um Platz zu schaffen für Vivekanandas „Raja Yoga“, passend zum klaren Kopf des Fastens und seit drei Jahren für so einen Moment aufgespart, nach dem Erwerb im indischen Wallfahrtsort Vrindaban. Um 22 Uhr schlafe ich endlich ein und erwache um acht Uhr mit stärkeren Kreuz- und Gelenkschmerzen als gestern – und fast schon an Übelkeit grenzender Schwäche.

24

15.07.2008

Elektrolyte! Ein salziger Tee im leeren Gemeinschaftshaus ist der passende Muntermacher, Batbold liest gerade eine mongolische Zusammenfassung westlicher Wissenschaften, von Sokrates bis Descartes und Einstein. Ich schmunzle, was wären diese gewesen ohne die arabische Zahl Null, ohne die Erkundungen Alexander des Großen bis vor die Tore der von Wissenschaft gefüllten Städte Delhi und Samarkand…

Heutige Mission: Besuch des ursprünglichen, zerstörten Klosters Owgon Khild. Die Bauten hier am Talende heißen Erdene so wie der große Vierkanter in Kara Khorum. Der von meiner Ger-Managerin „Baissa“ Baysgalan empfohlene Bergpfad am Talende erscheint mir zu steil, ich will – in dem Glauben, dass die Ruinen von der Ebene aus erreichbar sind – diese sanftere Variante beschreiten.

Leider auch, da ich erst um zehn Uhr erst weggehen, die heißere. Zwei weitere Taleingänge erkunde ich bis zwölf Uhr, dann drehe ich ermattet um, immer wieder die Ähnlichkeit der Gegend mit der von Utah oder New Mexico vergleichend – auch mit deren Schönheit!

25

Den Nachmittag verbringe ich dösend und Vivekananda lesend. Um 17 Uhr beschließe ich, der Einladung der Managerin, die ich am vorgestrigen Abend im Nebental ankommend traf, zu folgen.

Die Abkürzung über einen kleinen Bergrücken ist beeindruckend: Riesige rötliche, runde Steinformationen, einzelne mannshohe Felskugeln auf Flächen ruhend erinnern mich wieder an „Buddhas Butterball“ in Tiruvanamalai in Südindien. Orchideen und Nelken entlang des gerölligen Weges, der eher ein Pfad von Schafen und Ziegen zu sein scheint. Blaue margaritenartige Blumen. Unterwegs ein Steinbockgehörn an einen Baum gelehnt, dutzende weiße Skelettteile in einer dunklen Höhle, die sich öffnende Ebene.

Nara, Managerin des Khogno-Khan-Camps steht cool eine Davidoff-Zigarette rauchend auf der Terrasse hinter dem Küchenhaus ihres Ger-Camps. Die Auslastung ist hundertprozentig in diesen Tagen, Reisegruppen wechseln täglich, buchen brav Reitangebote und Wanderungen. Das Essen ist zur Hälfte mongolisch und europäisch betitelt, beides vermutlich in den Vorstellungen vom Geschmack der Touristen angepasster Form: in der Küche wird gerade eine Flasche Rotwein geöffnet und in Likörgläser verteilt.

Seit 1995 ist sie die Chefin hier von Mai bis Oktober, den Rest des Jahres erledigt sie Verwaltung oder ist auf Urlaub. Nara strahlt die Selbstverständlichkeit einer europäischen Businessfrau aus, spricht sehr gut Deutsch und dirigiert ihr Personal während wir uns unterhalten.

26

Wir reden über den gerade aufgehenden vollen Mond, der im mongolischen kein spezifisches Geschlecht hat. Interessiert hört sie, dass in den meisten europäischen Sprachen der Mond weiblich ist, nur im Deutschen männlich. Auch ist sie erstaunt, dass irgendetwas an diesem Himmelskörper romantisch sein soll. „Gar“ der Mond „Nar“, die Sonne lerne ich.

Nara(!) hat sichtbar Spaß an den Stories meines Individualreisens in ihrer Heimat, scheint meine Aversion gegen Schleppertourismus insgeheim zu verstehen. Wie auf ein Stichwort erscheint eine rundliche mongolische Dame in Hot Pants und erklärt der aus der Speisesaal-Jurte kommenden Gruppe im perfektem Französisch den Rest des Abends und den morgigen Aufbruch.

Nara schlägt vor, mich übermorgen um ca. neun Uhr abzuholen und zum nächsten Dorf zu bringen, mein Weiterkommen nach Ulan Baator zu organisieren. Frohgemut bis euphorisch (typisch für die letzten Fastentage) gehe ich pfeifend wie John Wayne in einen lilaroten Sonnenuntergang nach Hause.

Mit diesen erfreulichen Aussichten schlafe ich, die kommenden Tage planend, ein: Übermorgen in Ulan Baator in einem guten Hotel absteigen, stundenlang duschen (ich hab’ seit einer Woche nicht mehr), Wäsche waschen, TV-glotzen – und genüsslich wieder zu Essen beginnen, zum Beispiel mit einem kleinen Obstsalat! Weiters: zu Mittag auschecken, klären ob Air China meinen Flug nach Beijing auf den 24./25. vorverlegen kann, zum Markt fahren und einen der Minibusse für die Markteinkäufer – diesmal Richtung Norden, nach Darchan – nehmen.

Von dort sind es nochmals 70 Kilometer nach Dulaanchaan um Herrn Bolbatar zu besuchen, einen der drei mongolischen Bogenbaumeister. Das ist mein persönliches Nachholen des Nadaam-Festes, zumindest des für mich interessantesten Teiles!

Überhaupt, was für ein lasches Ereignis ist das mongolische Nationalfest geworden – das Zerschmettern des Rückgrates eines Rindes mittels Faustschlag wurde gestrichen, Männer tragen beim Ringen offene Jäckchen weil einst eine Frau sich unter die Sieger geschwindelt hatte – und das von Dschingis Khans Truppen erfundene Polo kam nie in die engere Auswahl, der Ball war der Kopf eines getöteten Feindes…

27

16.07.2008

Ich wache vor sieben Uhr auf, weil mein Knie im Liegen schmerzt. Kaum aufgestanden, ist der Schmerz sofort weg, ich mache mich fertig, um den eigentlichen Weg hinauf zum Kloster Owgon Khild zu gehen, ein zerfranster Schafsteig, steil vorbei an Felsbrocken, an einem Bächlein, an von Insekten zerfressenen und dadurch gefällten Birken.

Nach 90 Minuten mit vielen Ruhepausen (ich sollte im aktuellen Fastenzustand wohl eher über den Kosmos meditieren als heftig zu wandern) erreiche ich ein Hochplateau, eine Alm voller Gräser, Kräuter und Blumen. In der Mitte stehen die vier bis fünf zerstörten Hauptgebäude des Klosters, 200 Mönche sollen hier gelebt haben, bevor 1939 die stalinistisch–kommunistische Führung im Rahmen der landesweiten „Klärung der Lamafrage“ es ebenfalls schleifen liess.

Unvorstellbar, hier in dieses Paradies herauf zu klettern, um ein Kloster zu zerstören! Die absolute Perfektion, Ruhe und Abgeschiedenheit dieses Ortes laden mich dazu ein, auf einem Felsen sitzend Vivekananda zu lesen.

28

Raja Yoga ist einer von mehreren Wegen des Yoga, bei uns im Westen ist ein anderer, Hatha Yoga, fälschlicherweise für das Ganze stehend, der bekannteste. Vivekananda macht sich über diese körperfixierten Gesundheitsapostel lustig: „So, if man lives long he is only a healthy animal“. In dieser Zusammenfassung historischer indischer Texte des Raja Yoga geht es um „conquering the internal nature, clearing of the mind“ – gerne wüsste ich, was die tibetisch beeinflussten Lamas hier oben praktizierten.

Jedenfalls war das eine der vielen Klostergründungen des ersten großen buddhistischen Führers namens Zansabar, Bogd Gegeen betitelt, einer anerkannten Wiedergeburt eines hohen tibetischen Lamas hier in der Mongolei. Er wurde im 17. Jahrhundert von Lhasa aus beauftragt in seinem Heimatland missionarisch tätig zu werden. Nach einigen Reinkarnationen empfahl man diesem Bodhisattva auch als Mongole wiederzukommen. Leider war das dann eher eine Kette von kurzlebigen, unzüchtigen, alkoholsüchtigen, jähzornigen, prunkgierigen Wiedergeburten, beendet durch diejenige des 1924 verstorbenen Bogd Khan der sich sogar zum Staatsoberhaupt ernennen ließ – wenn er nicht gerade verschwenderisch lebte! Der aufkommende Kommunismus, die Unterdrückung von Religion verhinderte die Auffindung seiner Folgeinkarnation.

Die beginnende Hitze lässt mich wieder den Weg ins Tal suchen, im Ger zwei Stunden genüsslich träumend dösen. Die Hitze verstärkt sich in für mich bisher ungewohntem mongolischem Maße, sogar die spezielle Gerventilation hilft nichts mehr. Schreibend und lesend verbringe ich den Nachmittag nackt und matt auf einem der Betten liegend.

Der abendliche Vollmond steigt hinter einer Bergflanke auf, umgeben von Wolkenschnörkeln, irgendwann nachts steht er über der Dachluke der Jurte, scheint für mich.

29

30

17.07.2008

Das schmerzende Knie und der kühle, helle Morgen treiben mich um sieben Uhr aus dem Bett, bei einem salzigen Tee führe ich ein Gespräch mit Baissa über den schlechten Geschäftsgang ihres kleinen Camps – ich verspreche ihr ein Foto– und Textpaket zu mailen zum Weitersenden an die E-Mailadressen von deutschen und mongolischen Reiseveranstaltern, die sie gestern aus meinem Merian- Magazin herausgeschrieben hat.

Sie bringt mich hinüber zum Khogno-Khan-Camp, um Nara den Weg abzukürzen, die uns dann aber auch schon entgegenkommt, mich durch die immer wieder erstaunliche Schönheit dieser weiten Landschaft zum nächsten “Truckstop” bringt. Ein anderes Wort dafür fällt mir nicht ein, sieht es hier doch komplett wie im amerikanischen Mittelwesten aus: Tankstelle, einige holzverkleidete Diners, davor allerdings Jeeps und Kleinbusse.

Trucks, fällt mir gerade auf, im Sinne von Transport-LKWs habe ich noch fast keine gesehen, außer kleine, alte. Wie transportiert man Lebensmittel, Baustoffe etc. von Ulan Baator nach z.B. Kara Khorum? In einem der Diner an einen Tisch eine Dame größeren körperlichen Kalibers, umgeben von einer Traube Mädchen im Alter von sieben bis siebzehn Jahren, zwei davon in blauen Gilets mit spitz zulaufenden Krawatten, einer Fetisch-Schuluniform nicht unähnlich. Etwas seltsam wirkt das, in Verbindung mit diesem Ort, mitten in der ländlichen Mongolei.

31

Dann wiederum: Im TV über der Saftbar läuft gerade „Mongolia Supermodel 2008“ – mit genauso hübschen Mädchen wie denen hier im Lokal!

Nara spricht einen Mann in einem Minibus an, der uns versichert, mich in einer Stunde abzuholen, und nach Ulan Baator mitzunehmen. Nach fast zwei Stunden kommt er wieder, dem Landesbrauch entsprechend, gilt es aber erst den Wagen zu beladen und zu betanken. Dann folgt eine Performance, die mich wieder fast in die Nähe des Wahnsinns bringt: Dieser Fahrer überholt andere Autos, um danach langsamer zu fahren als vorher, mehrmals glaube ich an einen Motorschaden, nein, er lässt nur den Wagen fast komplett ausrollen!

Bemerkenswert ist auch sein Monotasking: Spricht die Mutter mit Kind am Beifahrersitz ins Mobiltelefon, so wird er – zuhörend – automatisch langsamer. Allgemein wird in der Mongolei viel telefoniert und jeder Anruf angenommen, in seinem Fall auch dann, wenn er eigentlich eher eine dritte Hand bräuchte beim Bewältigen der Buckelpiste vor Ulan Baator. Unfassbar, im Vergleich wäre von Wien bis St. Pölten, also 100 Kilometer, nur eine große Grasfläche mit mindestens sieben Spuren, kreuz und quer, bei Regen nahezu unpassierbar – unsere Regierung müsste zurücktreten. Oder ein bis zwei Minister müssten gehen. Hier nicht, man kauft sich einen Landcruiser und los geht’s – entsprechend ist die Luft in Ulan Baator im Winter zum Schneiden, begünstigt durch die Beckenlage der Stadt.

Die um 40 Prozent erhöhten Spritpreise von 2007 liessen die Vier-Rad-Euphorie dann wieder abflauen.

32

Voller Extreme ist diese Stadt, mehr als die Hälfte der Bewohner hat als Option oder alleinige Wohngelegenheit eine Jurte, ein Jurtengürtel umrundet das Zentrum, durchsetzt mit meist eher sommertauglichen, einfachen Holzhäuschen. Außerhalb liegen dann wieder Jurten, abwechselnd mit Villenvierteln der Reichen, natürlich mit noch mehr Landcruisern.

In solch einem Jurtengürtel-Vorort laden wir aus und Mister Superdriver bringt mich ins Zentrum. Auf der Buckelpiste vorher war er dann plötzlich eine Offenbarung, auch wenn mir dabei klar wurde, dass ich das Paket „Drei Wochen im Geländewagen durch die Mongolei“ niemals buchen werde!

In Vorfreude auf die kommenden Tage miete ich mich im nach dem berühmten Kloster benannten “Hotel Amarbayas Galant” ein. Das Hotel ist ein wunderbarer Mix aus 70er Jahre, Art Deco und Buddhismus. Ja, das geht tatsächlich, um 40 Dollar inklusive Frühstück mit Schokoriegel am Teller, jeweils einem Schälchen löslichen Kaffees und Milchpulver, mit einem gerahmten Poster der Mona Lisa über die Schulter blickend!

Und österreichischer Streichkäse anstelle von Produkten der mehrheitlich vierbeinigen, milchproduzierenden Bevölkerung der Mongolei stellt das Frühstücksbufett dar. Am Abend fahre ich aber noch schnell mit einem öffentlichen Bus ins bereits bekannte Großkaufhaus mit der Las-Vegas-artigen Neonschrift „State Departement Store“, um eine Nagelschere und Einwegrasierer zu erstehen – und im Supermarkt um die Ecke eine folierte Reisrolle die sich Sushi nennt.

Im Internetcafé lese ich, dass Su den Stress und die Verwirrung bei meiner Abfahrt gut verdaut hat, mich noch liebt.

Im Hotel beginne ich dann mit dem Waschen aller Kleidungsstücke bevor ich mich mit einem mongolischen Bier aus der Minibar und der Sushiwurst ausgestattet selber in die Wanne lege und beginne mich abzuschrubben. Ah, ein richtiges, weiches Bett und MTV-Asia – was für ein perfekter Abend!

33

18.07.2008

Vormittags, nach dem Frühstück mit Mona Lisa, schreibe ich noch, zappe durchs Kabel und nehme mir danach auf der Hauptstraße eines der herbeiwinkbaren Privatautos, welche hier die Taxis sind. Im Fernsehen waren gerade noch Lamas live aus Ulan Baator beim Chanten – sehr hypnotisch und vermutlich fünf Strassen weiter aufgenommen!

In diesem verbeulten Wagen sitzt ein coolen, harten, mongolischen Hip-Hop hörender Bursche am Steuer, sehr aggressiv und listenreich immer die schnellere Spur fahrend. Die Adresse des Air China Büros sagt ihm nichts, da ruft er sofort einen Freund wegen Details an. Leicht finden wir das Gebäude, ich verlege meinen Beijing-Flug auf den 26.7. vor, wir holen mein Gepäck vom Hotel und der Bursche weiß dann auch gleich, an welchem staubigen Ende der Stadt der Bus nach Norden, nach Darchan abfährt.

Ulan Baator hatte bis vor kurzem keine Straßennamen und dazugehörige Hausnummern, sondern Viertel mit markanten Gebäuden als Orientierungshilfe, auch keinen Postzustelldienst! So wohnte man dann „zwei Straßen nördlich des Polizeireviers von Sansar, das 25. Haus, ein gelbes“.

34

Der Fahrer ist ein Profi auf seine Art, und vermehrt fällt mir mindestens eine weitere Filmreferenz ein. Dieser Cultureclash innerhalb dieses Landes, die tätowierte, grinsende Version eines Taxilenker: Das hat etwas von Blade Runner, von Mad Max!

Knapp erreichen wir den öffentlichen Bus, der vier Stunden auf guter Straße für die 200 Kilometer braucht, für die mongolischen Mitfahrer unterhaltsam gestaltet durch DVDs der hiesigen Löwinger-Bühne – für mich eine lautstarke Slapstick-Tortur. In Darchan, einer Stadt, die von Leichtindustrie und Gemüseanbau lebt, ist die Stimmung sommerlich leicht an diesem lauen Freitagabend.

Der Buschauffeur erkennt trotz Sprachbarriere mein Dilemma hier wegzukommen: Er findet für mich die bäuerliche Version eines Taxi-Punks, der mich nach Dulaankhan, dem Dorf des Bogenbaumeisters Boldbattar bringt. Eine typische Internet-Zufälligkeit auf ihn zu kommen: Auf Google unter „archery, mongolia“ suchend war ich auf den Blog eines Kanadiers und Bogenschützen gestoßen. Namen und Dorf des Meisters nennend – ohne Erwähnung einer Telefonnummer oder einer anderen Kontaktmöglichkeit. Auf die mongolische Gastfreundschaft und sein Interesse an der Exotik eines interessierten Besuchers aus Europa hoffend hatte ich beschlossen, es einfach zu probieren, einfach hinzufahren.

Wunderschön ist die Reise übers Land, vorbei an Kamelherden, Teichen, abendlich picknickenden Mongolen mit PKWs an den seltsamsten Plätzen schräg an den Hängen der Hügel geparkt. Timbaland-Remixes und epische mongolische Sänger aus dem Radio als Soundtrack dieses noch stärker als sonst wohlduftenden Szenarios – stimmig!

35

Was mich zuerst empfängt, sind Myriaden von Moskitos, einige Menschen laufen mit Imkerhüten oder Tücher schwingend von Haus zu Haus, eigentlich erbärmlichen Bretterbuden, eine davon angeblich Wohnhaus und Werkstatt des Bogenbaumeisters.

Menschen, die ich anspreche, rasen Unverständnis gestikulierend weiter, ein Mädchen in urbanem Adidas-Outfit (Unterwegs, auf einer Raststätte saß ein Mann im Lokal, auf dessen Sportanzug, am Rücken stand ADIDASS) weiß die Frau von Boldbattar im Geschäft um die Ecke.

In ein weißes Tuch gewickelt, mit riesiger Sonnenbrille, den voluminösen Oberkörper in einen Diet-Coke-Sweater gewandet, nehmen sie und der Englisch sprechende Cousin, der auf Urlaub hier ist, mich gleich mit. Wenn man in diesen Stunden vermutlich schon die ersten von Touristen gemachten Aufnahmen des Staats-Nadaams auf YouTube sehen kann, ja manche Reisen und Aspekte eines Landes durch diese geniale Filmchenbibliothek an einem Abend nachvollziehbar sind – vieles hier Erlebte ist selbst mit Worten, Fotos und Filmen nicht beschreibbar.

Allein schon der Moment, als wir uns wie Diebe blitzartig durch einen Schlitz der mit Filz grob abgedämmten Eingangstür schleichen und versuchen die Millionen von Mückenmonster nicht herein zu lassen. Tatsächlich, eine mückenfreie Zone tut sich auf in Form einer europäisch eingerichteten, leicht schmuddeligen Küche.

Die Brote mit Mayonnaise und frischen Kräutern oder örtlicher Sauerkirschmarmelade schmecken köstlich nach dem Stress des Ankommens an einem weiteren Ende der Welt.

36

19.07.2008

Bayarmaa ist anscheinend die Managerin ihres Mannes – aber auch sein handwerklicher Partner in der Produktion der Bogen und Pfeile. Mit einer Tasse Tee in der Hand gehen wir in die der Küche angeschlossenen Werkstatt, ein in diversen Schattierungen komplett türkis gestrichener Raum, in der Hitze des Abends Kühle – und vor allem ein eigenes Königreich darstellend. Hier sind auf drei Tischen diverse Materialteile der einzelnen handwerklichen Abschnitte aufgelegt.

Ein Tisch voller Bögen in der finalen Phase des Bemaltwerdens, des Beklebens mit Birkenrinde oder Schlangenhaut, ein Tisch voll mit Hörnern von Steinböcken deren Anschnitte mit Hitze gerade gebogen eine der drei Komponenten des Bogens ausmachen.

Verbunden mit einem Körper der aus zusammengeleimten Sehnen besteht, sowie Bambus, ergibt sich die gewünschte Mischung aus Elastizität und Steifheit. Allerdings brauchen die einzelnen Schritte so viel Arbeitsaufwand in der Produktion und Zeit für die Trocknung, dass ein Bogen ein halbes Jahr bis zur Finalisierung benötigt, und die Trockenphasen bevorzugt in den Winter gelegt werden.

Die Pfeile wirken dagegen wie Stiefkinder: Von der Drehbank kommen die Birkenrohlinge, diese werden mit Sandpapier feingeschliffen, bekommen beschnittene Geierfederhälften mit Leim aufgeklebt oder auf Wunsch auch in Rillen des Schaftes versenkt. Die Nocke am Pfeilende ist meist aus Horn und als Keil eingesetzt.

37

Das Vorbereiten der Geierfedern, das Aufkleben und andere Zulieferarbeiten tätigt an diesem Samstag eine Helferin aus dem Dorf, während der Woche sind zwei Lehrlinge hier tätig. Nach einer moskitofreien Nacht auf dem Boden des an die Werkstatt angehängten Info-Büros der örtlichen Microbusiness-Gemeinschaft (Marmeladen, Tischlerarbeiten, Bayarmaa hat hier eine leitende Funktion genauso wie sie einen Karton voller Medikamente und Erste-Hilfe-Materialien als medizinische Ansprechperson des Dorfes hütet) gibt es ein mongolisches Frühstück.

Tee, Brot mit Mayonnaise und Johannisbeermarmelade, sowie ein undefinierbares Stück Fleisch, gekocht am Knochen. Gleich danach geht Bayarmaa an die letzten Produktionsschritte einiger Bögen die nächste Woche mit Boldbattar nach Deutschland fliegen sollen – er fährt mit einem englischen Begleiter auf eine Tournee zu einigen Bogensportvereinen, um seine Produkte zu präsentieren. Malend, klebend, die Assistentin bei der Pfeilproduktion unterweisend verbringt Bayarmaa den Vormittag mit mir und dem übersetzenden Bayar, immer wieder ihren Ehemann anrufend, der seit gestern Abend bei einer Feier verschollen ist – und nicht abhebt. Zwischendurch wird auch mal der Dorfschamane angerufen, für ein eventuelles Treffen mit mir, das nicht zustande kommt.

Nach dem mittäglichen Suppentopf mit Wildzwiebeln und Fleischstückchen lege ich mich auf einen Haufen Lederflecken, die zur Köcherfertigung bestimmt sind und reflektiere die verbrachten Tage hier in der Mongolei: Ein Szenario aus äußeren und inneren Landschaften, sich verdichtend und wieder ausbreitend, eine Kette an letztendlich schönen Momenten, die vor dem Abflug – wie immer auf meinen Reisen – nicht geplant, nicht absehbar sind.

38

Dann wiederum: Momente, die mir als glücklich, einzigartig einfallen, mögen für andere eine Qual sein, ein unprogrammiertes Chaos. Für mich hatte der zu gehende Weg der ersten Tage die gleiche Qualität, Schönheit und Wichtigkeit wie die abenteuerliche Reise hierher ins Ungewisse eines Dorfes an der russischen Grenze, 200 Kilometer südlich des Bajkalsees. Ein Nickerchen später holt mich Bayar mit einem Jugendfreund in dessen alten, klapprigen Mercedes ab, um eine Runde durchs Dorf zu fahren, für Bayarmaa einzukaufen und einen örtlichen Künstler in seinem eigenen Museum zu besuchen.

Vor einem V-förmig gebaute, ebenerdigen Holzhaus mit großen, dreiteiligen Fensterflächen steht ein Mann mit langen weißen Haaren und einem Cowboystrohhut. In der Hand hält er ein kleines Trinkglas mit klarer Flüssigkeit, Wodka. Die Türe an der Spitze des „V“ öffnend offenbart sich ein Kuriositätenkabinett – voller obskurer Holzobjekte – gepaart mit einer Galerie.

Hier reihen sich ausgestopfte Wildtiere, Fische neben gewundenen Wurzelstücken, die Schlangenköpfe geschnitzt bekamen, anderen Wurzelteilen die zu Kobolden zusammenmontiert wurden, zu Affen. Einige Uraltfotos von Schneehühnern und Füchsen, den Künstler mit geöltem, schwarzem Haar sowie einige großformatige Landschaftsgemälde komplettieren das Potpourri.

39

Der alte Mann geht uns den Weg zu einem ausgetrockneten Bachbett vor und bleibt an einem mannshohen Stein stehen, in den ein Buddha gemeißelt ist – ein Jugendwerk von ihm, umgeben von Bäumen voller blauer Tücher. Jetzt bekommt das Wodkaglas einen Sinn (außer es eventuell unterwegs auszutrinken à la „Don’t leave the house without it“) – er spritzt einen Teil davon mit den Fingern auf das Buddhabild im Stein, den Rest auf das trockene Bachbett:

Es soll sich wieder füllen, so wie in seiner Jugend hier am Berg. Was der betagte Künstler und sein Leben hier repräsentiert ist die spirituelle Symbiose welche die Mongolei ausmacht: Ursprünglicher Animismus, Schamanentum, die Verehrung des Himmels als „blaue Mutter“ wurden in zwei Etappen mit dem tibetischen Buddhismus vermischt. Wenn dort Gelb die primäre Farbe ist, so ist es hier das komplementäre Blau, leuchtend von den Steinhaufen und Bäumen, die dadurch als „Ovoo“ gekennzeichnet sind. Hier genauso als Schnittpunkte zwischen Buddhismus, Animismus und Schamanismus: Lamas oder Schamanen bestimmen, wo die Ovoos angelegt werden. Der alte Künstler verbrennt Plastiksäcke mit Müll als wir zurück in die Werkstatt fahren, wo bereits der Vater von Bayar auf uns wartet – und noch immer kein Boldbattar.

Ein Männchen sitzt auf einem Hocker und beginnt mich sofort mit direkten Fragen zu bombardieren: Wie ich, auf welchem Wege ich in dieses Dorf gekommen wäre, warum ich reise, wo ich es besonders schön fand, ob ich die Mongolei für sicher halte. Die letzte Frage entlarvt den pensionierten Dorfpolizisten, scherzend zieht er ab, um seiner Frau beim Einkochen der Marmelade zu helfen.

40

Nach einem kurzen Gang zum Kaufhaus nebenan zurückkehrend heißt es: „Er ist da, er schläft aber!“. Wie an einigen bisherigen Momenten dieser Reise denke ich mir, das wäre doch eine schöne Fotostory, und schlage Bayarmaa vor, sich mit dem großen Geierflügel fotografieren zu lassen: Inszeniert wie eine Renaissance-Madonna auf der Titelseite der Vogue, wenn auch auf einem Holzschemel sitzend.

Die Zeit für die Fahrt zum Bahnhof drängt, eigentlich wollten wir alle im Zug sitzen, aber durch Boldbattars Verspätung geht sich das nicht mehr aus. Also fotografiere ich den erwachten aber sichtbar noch nicht nüchternen Bogenbaumeister mit einem Bündel seiner Bögen im Arm wie einem stolzen Feldherrn vor der Jurte des Nachbarn und stelle mittels Bayar noch ein paar technische Fragen.

Boldbataars Vater und Großvater waren große Schützen auf den Nadaams, der Großvater baute sich Bögen und Pfeile noch selbst, Boldbattar lernte es von einem der letzten großen Meister des Landes. Offiziell bauen diese Art von Bögen in dieser Perfektion nur noch er und zwei Meister in der Nähe von Ulan Baator. Ich verspreche ihm, einen Bogenschützenclub in Österreich per Mail von seiner Reise nach Europa zu informieren, vielleicht laden sie ihn ja ein. Gemeinsam schlürfen wir noch eine Nudelsuppe, Boldbattar saugt laut schmatzend aus den darin liegenden von ihm mit der Hand aufgebrochenem Knochen.

Mit Bayar und seinem kleinen Sohn geht es auf der Ladefläche eines LKWs durch Wolken von Moskitos zum Bahnhof, der sich tatsächlich als Station der „Transsibirischen Eisenbahn“ herausstellt: Der einfahrende Zug hat fast nur Liege- und Schlafwagen,

41

adrette Zugbegleiterinnen, die auf Anfrage Wasser für Tee oder kaum genießbaren Löslichkaffee in kleinen holzbetriebenen Öfen am jeweiligen Waggonanfang kochen, im Rest der Welt ein unvorstellbares Sicherheitsrisiko, hier ganz normal. Auf der mit einem dünnen orientalischen Teppich bedeckten Sitz- und Liegfläche seines reservierten Abteiles erzählt mir Bayar noch von seiner Frau, die jetzt für ein halbes Jahr in den USA ist, um ein Wirtschaftsdiplom abzuschliessen, während er seinen Job bei einem der 14 mongolischen Fernsehsender als Redakteur hat, tagsüber unterstützt von einem Kindermädchen für den Buben.

Darchan, die nette Plattenbaustadt, die zweitgrößte der Mongolei mit ca. 90.000 Einwohnern, erreichen wir nach ca. einer Stunde, ein Taxi bringt mich zum angeblich besten Hotel der Stadt, „Ulintchin“. Die Eingangshalle hat den Charme eines Bankfoyers, das Stiegenhaus kann durch das abgegriffenen Holzgeländer nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier mit Marmorplatten ein spätkommunistischer Zustand zugedeckt werden sollte.

Zimmer 313 könnte jedoch genauso auch in einem Flughafenhotel in Frankfurt oder Chicago sein, stimmige, kontinentalneutrale Einrichtung inklusive MTV-Russia, MTV-China und dem internationalen Kinokanal HBO auf der Fernbedienung. Eigentlich ein perfekter Kontrast zum Mückeneldorado Dulaankhan und für 25 Dollar wohlfeil.

42

20.07.2008

Zum Frühstück: Eierspeise, zwei Scheiben Wurst, graues Brot, Mayonnaise und Himbeermarmelade, der obligate flaue Löslichkaffee. Es ist ein Sonntag, die Straßen sind leer, die Geschäfte geschlossen, Bars mit Footmassage sind das einzige Angebot, um etwas zu konsumieren – und ein Friseur! So wie die Sehnsucht nach Leere auf meinen Reisen oft in die Nähe von Wüsten oder anderen entlegenen Gegenden führte, so sicher war auch meist der rituelle Haarschnitt ein Teil davon. Eine richtige Sammlung von skurrilen Erlebnissen tat sich da zusammen: Hongkong, Pakistan, Madagaskar, Sri Lanka, Nevada – immer wurde der Friseur an den ersten Tagen aufgesucht, der Akt oft als symbolisches Abschneiden einer Last empfunden. Am schrägsten fiel das Ergebnis in Segou, in Mali aus: Schwitzend versuchte ein junger Mann mit den Techniken die er für gekräuseltes Haar vermutlich sehr wohl beherrschte, sich an meinen Haaren.

Immer wieder standen einige heraus, die er mutig bis verzweifelt wegschnippste – bis er am Schluß diese europäischen Besonderheiten nur mehr mit Sprühern aus der Wasserflasche und feuchten Fingern unterdrücken konnte. Der Haarsalon hier aber bestand aus zwei Damen, die mit „Schwarzkopf“–Umhängen sehr professionell aussahen, und es auch waren. Mein grauer Haarschopf wurde binnen Minuten mit dem Rasier-Trimmer auf praktische fünf Millimeter gekürzt, etwas grob vielleicht, aber effizient und unter den lachenden Augen weiterer Kunden.

Das eigentliche beste Haus der Stadt, das „Hotel Darchan“ ist leider komplett ungepflegt, hier lebt der real existierende Kommunismus weiter, inklusive völlig zugewachsenem Garten und leerem 80er-Jahre-Fitnesscenter.

43

Darchan heißt „der Schmid“ – mit diesem Namen sollte bei der Stadtgründung 1961 das Programm definiert werden: Ein großer metallverarbeitender Industrieklotz am Ortseingang ist der Hauptarbeitgeber, die damalige UDSSR hat tatkräftig mitgeholfen mit Plattenbauten für die Arbeiter und einer „Allee des Volkes“ zum Flanieren nach Feierabend. Die hohen Sympathiewerte des ersten Eindruckes von vor einigen Tagen bleiben erhalten, als ich am frühen Abend eine Runde ums Hotelviertel spaziere: Gemütlich beim gerade schließenden „Black Market“(!) sitzende Menschen in sommerlicher Kleidung, ein Schwätzchen mit dem Nachbarn, Frauen die Chiffonkleidchen tragen oder über engen Jeans ihre mongolischen Speckröllchen zeigen – genauso wie Männer das T-Shirt hochkrempeln um in der sommerlichen Hitze ihr rundes One-Pack zu lüften.

Abends ist es dann ein Genuss in das weltumspannende Kabelnetzwerk von HBO einzutauchen: Nette Filme, um es sich in der geschmacksneutralen kleinen Welt meines Hotelzimmers bequem zu machen, einfach mal das Rollo runterlassen und auf Urlaub sein von der Mongolei, Steve Martin und der großartige Robert Downey Jr. helfen dabei.

44

21.07.2008

Dafür ist dann der Kulturschock umso größer, als, wie bestellt, um acht Uhr der Fahrer da ist, um mich zurück in die Mongolei, zum Kloster Amarbayasgalant zu bringen. Ein hier leistbarer Luxus, mich um ca. 60 Dollar in dieser Toyota-Limousine durch weite Täler, entlang kleinen Flüssen und durch sich teilende Meere von Schafen und Pferden chauffieren zu lassen. Als Untermalung dazu gibt es mongolische Popmusik, ein Sound, der an epischer Breite und groß angelegter Melodieführung der Landschaft entspricht und jeden Eurovisions-Songcontest gewinnen würde!

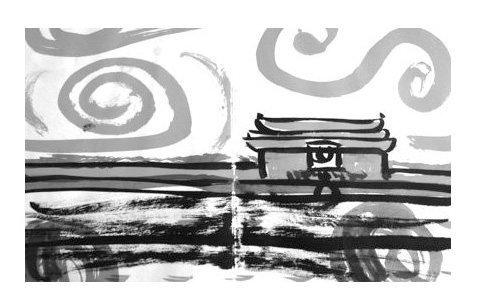

Da der junge Chauffeur die Abfahrt auf die Schotterstraße zum Kloster versäumt, schenkt er mir unfreiwillig eine Stunde mehr des luxuriösen Gleitens durchs weiche, unendliche Grün. Teilweise etwas ruppiger geht es dann 25 Kilometer inklusive zweier kleiner Flussdurchquerungen (Der Fahrer steigt zuvor aus, um zu klären ob der Wagen durchkommt) zum vom ersten Bogd Gegeen, dem buddhistischen Führer, Ende des 17. Jahrhunderts gegründeten Kloster.

Inmitten einer großen Ebene dann dieses Juwel der mongolischen Religionsgeschichte, erbaut im chinesischen Stil – also Pagoden mit Drachenköpfen, glasierte Keramik, rote Flächen. Kein einziger Tourist, aber mongolische Großfamilien bestimmen das Bild gemeinsam mit Scharen von jungen Mönchen, vor allem im großen Zeremonienraum. Ein Raum, der leicht mit einem Krawatten-Showroom der Sonderklasse verglichen werden könnte: Von der Decke, an den einen Meter dicken Holzsäulen hängen bunt ornamentierte, spitz zulaufende Seiden- und Brokatstreifen.

Überall, besonders verdichtet im Lichtschacht oberhalb der Litaneien betenden Mönchsschüler. Zwischen sechs und 16 Jahren alt sitzen sie in zwei Reihen auf der Achse Eingang und Allerheiligstes. Sie lesen, rezitieren zum Teil auswendig, während ein älterer Mönch mitbetend lehrerhaft auf und ab geht.

45

Er scheint radikale Lehrmethoden zu verwenden: Als er seine zarte Holzkette schwingend einen unaufmerksamen Schüler zurechtweist, zuckt dieser zusammen, andere nutzen den Zeitpunkt, wenn der Lehrer vorbei gegangen ist, um zu schwätzen, scherzhaft zu boxen. Auch hier wieder das spirituelle Mix: Eine Frau mit straff zurückgekämmtem Haar in einen blauen, verzierten Festmantel gewandet lässt in Spendenbuch beim Eingang ihren Betrag vermerken und opfert ein Fläschchen Wodka am Schrein mit der Wachsnachbildung des ersten Bogd Gegeen. Von diesem gibt es hier im Raum mehrere Darstellungen – von einer Mme.

Tussaud-Variante über gemalte Thangkas bis zu fast schon abstrakten Figuren, eine davon erst 50 Jahre nach seinem Tod seinen mumifizierten Korper einschließend. Zanabasar, so sein eigentlicher Name, hat nämlich diesen Ort als letzte Ruhestätte seines physischen Körpers gewählt, die nächste Reinkanation fand bereits ein Jahr später statt. Zu seinen vielen Tätigkeiten zählt auch die Erfindung einer rituellen Schrift, das Fertigen von Bronzeskulpturen, der Entwurf des immer noch verwendeten Staatswappens, das Gründen von Klöstern und die Verbreitung des tibetischen Buddhismus – letzteres in derart flächendeckendem, wachsendem Maße, dass es bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts 750 Klöster gab, ein Drittel der männlichen Bevölkerung als Lamas tätig war!

Eines der von Zanabasar gegründeten Klöster, Ikh Kuree, war eine wandernde Mönchs-Jurtenstadt bis sie mit dem endgültigen Namen Ulan Baator – was „Roter Krieger“ bedeutet – sesshaft und zur kommunistischen Hauptstadt wurde.

46

Kommunismus, Säuberungsaktionen mit Klosterschleifungen und der Ermordung von Lamas ließen eine tiefe Lücke, eine unterbrochene Tradition zurück. Heute gibt es wieder 200 Klöster mit 300 Mönchen, eines davon Amarbayasgalant.

Das Chanten der Mönche erfüllt den Raum auch als wir zurück zum Auto gehen, rechte Vertiefung und eine geistliche Stimmung wollten an diesem Ort nicht aufkommen, zu sehr fehlte hier die Ernsthaftigkeit, die tatsächliche spirituelle Nutzung dieses abgeschiedenen Ortes, zu sehr steht das Spendenbuch, ja der Showeffekt im Vordergrund! Die Rückfahrt in der Limousine verschlafe ich fast komplett trotz holpriger Schotterstraßen und Flussdurchquerung am Beginn, den frühen Abend im Hotel verdöse ich vor dem TV-Gerät, in der hereinscheinenden Sonne liegend, bei den diversen Olympiavorbereitungsberichten aus Peking.

Zum Abendessen gehe ich hinauf in den fünften Stock, ins Restaurant, mit dem Wunsch nach einem passenden Abschluss dieses besonderen Tages. Als kulinarische Herausforderung bestelle ich einen Kartoffelsalat und Blutwurst mit Reis. Beides kommt schön angerichtet und sehr unexotisch auf den Tisch, zum Ausgleich wird mit mongolischem Tiger-Beer runtergespült. Als Entrée hatte die junge Kellnerin das gefaltene Tuch aus dem Bierglas genommen und es mir schwungvoll auf den Schoß platziert. Kulinarischer Abschluss: Schokolade aus der üppigen Minibar sowie „When the postman rings twice“ mit Jack Nicholson.

47

22.07.2008

Wieder ein kreatives Hotelfrühstück – diesmal mit luftdicht verpacktem Früchtekuchen aus dem Supermarkt – danach ein bisschen emailen mit der Welt: Karl-Heinz hat die Tage in meinem Häuschen anscheinend genossen und beeindruckt unser Theaterstück besucht, Su hat noch eine stressige Woche und wird mich am 4.8.2008 vom Flughafen abholen. Um Punkt zwölf Uhr fährt der Bus nach Ulan Baator ab, zwei Stunden in der im Bus gestauten Mittagshitze später erreichen wir eine waldige Hügelgegend, auf halbem Wege eine Raststätte. Spontan beschließe ich, hier auszusteigen – zu verlockend ist die Einladung, noch einmal die mongolische Natur zu genießen, zu vorhersehbar wären der Komfort und der Ablauf der restlichen vier Tage in einem Hotelzimmer in Ulan Baator.

Auch will nochmals in diese wunderbare Landschaft eintauchen, die mich vor bald zwei Wochen von Druck und Stress befreite! Leichten Schrittes steige ich einen ersten steilen Hügel hinauf in Richtung eines Föhrenwäldchens, das sich bald, den üblichen Wermutduft überdeckend, nähert.

Steil durch die dichten Baumstände gehend erreiche ich eine Kette von Graten, die immer weiter von der Fernstraße wegführen. Eine voralpine Landschaft inklusive Edelweiß öffnet sich, ich verstecke meinen Rucksack hinter einem Baum am Waldrand und gehe mit der Wasserflasche als einzigem Gepäck weiter – Travis! Mehrere steile Hügelspitzen weiter kreuze ich durch ein weiteres Waldstück, dahinter eröffnet sich ein wunderbarer Blick über sanft abfallende Wiesen, einige Jurten und Schafherden.

48

Der Falllinie folgend gelange ich, verschiedene Kräuterduftströme querend (einer davon fast zimtig) auf eine Ebene, wo mir Kinder bedeuten zu ihrer Jurte zu kommen. Dort sitzt deren Mutter beim Schneiden und Kochen von Nudelteig, ein Baby krabbelt herum und der junge Vater im roten Netzleibchen begrüßt mich.

Mit dem Erwähnen von Ortsnamen versuche ich meine Wegstrecke hierher zu erklären, der Name Amarbayasgalant lässt ihre Gesichter leuchten. Ein Stück getrockneter Käse bleibt lange unzerkaubar in meinem Mund als ich mit den dazugekommenen drei Buben der Nachbarjurte eine Runde Basketball spiele: Mitten in der Graslandschaft ein dicker, eingegrabener Föhrenstamm, darauf improvisiert Brett und Ring.

Wenigstens ein brauchbares, landesweit übliches Kennzeichen der Missionierungsversuche der Mormonen aus Utah, die dazugehörigen jungen Männer mit Schlips, weißem Hemd und City-Rucksack waren mir schon in Ulan Baator aufgefallen.

49

Ich bekomme noch die Wasserflasche aufgefüllt und ziehe wieder bergauf zu Ruck- und Schlafsack. Unterwegs sitzen 50 Meter vor mir hinter einer Kuppe zwei Adler, die sich majestätisch über die Hügel erheben, als ich näherkomme, eine Steigung weiter entdecke ich zwischen Steinplatten eine große Adlerfeder. In der untergehenden Sonne schlage ich auf einer felsigen Kuppe mein Lager auf, letztes, weiches Tageslicht und ein paar aufdringliche Mücken lassen mich trotzdem einnicken.

Zwei Stunden später wache ich in der beginnenden Dunkelheit auf, schwarze Wolken und ferne Blitze ergeben plötzlich eine ganz andere Stimmung. Eine, in der man sich am Besten von diesen hochgelegenen Punkten entfernt – wegen der Blitze und des bald zu erwartenden Regens! Schlafsack und Matte unterm Arm, den Rucksack umgehängt eile ich in der jetzt ab und zu blitzerhellten Dunkelheit bergab durch den Wald, die Taschenlampe wegen der nötigen Handfreiheit im Mund. Gerade rechtzeitig mit den ersten Tropfen erreiche ich die hell erleuchtete Raststätte.

Im überdachten Außenteil setze ich mich auf eine Holzbank und beobachte den steten Fluss der Reisenden. Es scheinen eher Ortsansässige und Lastwagenfahrer zu sein, die sich ein Abendessen holen und oft auch eine Flasche Wodka. Entsprechend hängen einige stark Betrunkene im und vor dem Lokal herum, teilweise eher schräge Gestalten – einer davon versucht, Ankommenden eine Silberschüssel zu verkaufen.

Als es kühler wird, setze ich mich ins Restaurant mit den landesüblichen Fotos der Speisen, ich bestelle mir mangels kulinarischer Option Löslichkaffee und verbringe die Zeit lesend und schreibend bis drei Uhr morgens. Als der Fluss der Einkehrenden vermehrt unverdächtiger wird, lege ich mich im Schlafsack wieder hinaus in den überdachten Teil und schlafe bald ein.

50

23.07.2008

Die Fragen des pensionierten Dorfpolizisten vor einigen Tagen hatten natürlich ihre Berechtigung, lassen sich mit dem Titel einer von Bruce Chatwins Reiseberichtsammlungen vereinfacht zusammenfassen: „What am I doing here?“. Es ist in meinem Fall ja wohl nicht die übliche Kulturreise, dich ich hier mache, dann hätte ich in 20 Tagen 20 Monumente besucht, Ausgrabungen, Sakralbauten.

Welche Erfahrungen gilt es zu machen, welches Wissen zu sammeln im Zeitalter von Google und YouTube? Was ist substantieller: Ein gemütlicher Badeurlaub oder meine Version des Reisens? Ist neben der Informationsflut eines Berufsalltages noch Bedarf oder Platz für weitere Daten, sind diese mit dem Leben nach der Reise verknüpfbar? Ich denke, die Gnade in einer Welt, einem Lebensumstand zu Leben, der Mobilität erlaubt, der aus finanziellen, politischen oder intellektuellen Umständen nicht schon an der eigenen Staatsgrenze endet, ist ein Geschenk.

Dass die darum herum liegende Welt aus vielen Wahrheiten, Erfahrungen, möglichen weiteren Prägungen besteht, ist eine Tatsache, die mich auffordert, ihr nachzugehen. Wenn, während ich dies schreibe, direkt hinter mir, in einem Seitengebäude des Gandan-Klosters hier in Ulan Baator ein junger Mann ein gewünschtes Ritual erfüllt bekommt, ein Mönch beratend mit ihm spricht, so ist das Teil meines universellen Menschheitsverständnisses, Ausdruck der vom indischen heiligen Nem Karoli Baaba propagierten Einheit aller Lebewesen, aller Seelen – nur eben hier in rote Roben gewandet.

51

Man könnte auch vereinfacht sagen, dass alle Menschen spirituelle Ankerpunkte suchen, das Selbst in der weltweiten Gemeinschaft – nur eben in diversen lokalen Färbungen erleben. So eine Reise ist also eine Reise zu einem exotischen Spiegelbild, eine Reflexion des eigenen Seins, im besten Fall ein erweitertes Selbstbild schaffend.

Viele meiner Ansichten über die westliche Gesellschaft, über mich und meinen Platz darin haben sich durch Reisen ergeben. Sechs Mal Indien genauso wie drei Mal Pakistan, dann auch Mali, Madagaskar oder sechs Mal New York. Sie haben mein Berufsleben, mein soziales, sogar mein Liebesleben zumindest ebenso geformt wie meine Erziehung oder meine Existenz als Europäer.

Mein eigener Ansatz zum Beruf des Behindertenbetreuers ist ein in diesem Sinne gefundener, fast spiritueller. Entscheidend für den plötzlichen Ausstieg aus dem Leben als Grafikdesigner (innerlich war ich bereits seit Jahren ausgetreten) sind – im Nachhinein betrachtet -meine Reisen ins südliche Pakistan, das Erleben der dortigen Form des Sufismus, eigentlich die dort gelebte und erlebbare Nächstenliebe im besten christlichen Sinne.

Ein Bild der Menschheit verbunden durch Atman – nicht umsonst indogermanisch verwandt mit „Atem“. Wenn man sich dort trifft, so greift man sich ans Herz und macht gemeinsam den Pilgerweg durch eine Steinwüste zwischen zwei heiligen Orten.

52

Egal ob Bauer, Finanzexperte oder als beinloser Krüppel. Wenn man einen Irren im Staub wühlen sieht, wenn man einen hohen Wandermönch trifft – man nennt sie beide „malang“: auf der Suche befindlich – und dabei vielleicht verrückt geworden. Alle EIN Körper, EIN Geist. Oder die flehenden Eltern mit dem schwerstbehinderten Kind am Schrein des Shah Latif – in der Hoffnung auf ein Wunder durch den Heiligen. All das mag durch meine westlichen Augen einen Heiligenschein bekommen haben, vielleicht gar simple soziale oder materielle Gründe haben in dieser dritten aller möglichen Welten – in mir hat sich etwas bewegt, ich habe mich bewegt, verändert.

Was bleibt ist diese Sicht der Einzigartigkeit jedes Menschen, der Einheit aller Menschen, der Respekt vor jeder Ausformung unseres Seins. Es liegt an mir, die Wahrheiten, die es zu entdecken gilt, zu sehen; vor Ort ist oft weniger Mystik als man glaubt.

Nigel Barley, der englische Ethnologe (Eines seiner Bücher ließ mich in die Berge Thorajas auf die indonesische Insel Sulawesi fahren, um dort großartige Bestattungszeremonien zu erleben) hat ein amüsantes Beispiel für die Relativität von Wissen und Erfahrung in fremden Ländern beschrieben: In einer Gegend Ostafrikas, an der Grenze zwischen Urwald und Steppe, wollte er Dorfbewohner zu ihrem Wissen über die dort vorkommenden Leoparden und Geparde befragen. Die Antworten relativierten den wissenschaftlichen Anspruch sehr schnell, die Dorfbewohner sahen keinen auffälligen Unterschied zwischen den beiden Großkatzen!

53

Das hochkomplexe Ritual mit Litanei, Gebetsbuchschwenken und Geldübergabe hinter mir ist inzwischen beendet, der Mönch war so nett, sein zweimal zwischendurch läutendes Mobiltelefon nicht abzuheben, während den Tempel besuchende junge Mädchen die kurzen heißen Sommermonate nutzen, um sogar für europäische Verhältnisse freizügig gekleidet ihre Opferungen darzubieten.

Inzwischen nimmt eine alte Frau in festlichem Mantel Platz, um ebenfalls ein Ritual vom Mönch zu erbitten: Die Landflucht, die Verlockung der boomenden Stadt Ulan Baator lässt die mitgebrachten Alten zwischen den Welten leben. Sie sitzen vor den Plattenbauten mit ihren Reiterstiefeln, dem mongolischen Cowboyhut, den weiten Wickelmänteln, während die Jugend abends auf Rollerblades oder Funbikes in den Straßen abhängt – oder Blade-Runner-Taxis fährt! Natürlich ist hier auch der Buddhismus stärker manifestiert als auf dem Land, wo das Foto des Dalai Lama der einzige Hinweis auf Religion ist, eher der Schamane oder der Glaube an den ewigen Himmel “Munk Tenger” regiert.

Ein ähnliches Zwischen-den-Welten-Gefühl der unangenehmen Art habe ich, vom Aufenthalt in der mongolischen Flora und Fauna in die Hauptstadt zurückkehrend. Wieder im Hotel Amarbayasgalant eingecheckt, schaue ich mal kurz ins Internetcafé.

Als ich danach die Straße betrete, befällt mich ein beengendes Gefühl von Überforderung, verursacht vielleicht vom Stress der letzten Nacht, vielleicht auch vom dramatischen Unterschied zwischen der Weite und Ruhe des Landes und der Enge und dem Lärm der Hauptstadt.

Im Supermarkt kaufe ich schnell einige Exemplare einer exotischen, fast weißen Apfelsorte und schlafe schon am frühen Abend ein.

54

24.07.2008