Liberté,

SENÉGALité,

Fraternité

UN RÉCIT DE VOYAGE DE GERALD BENESCH

Das tägliche Brot

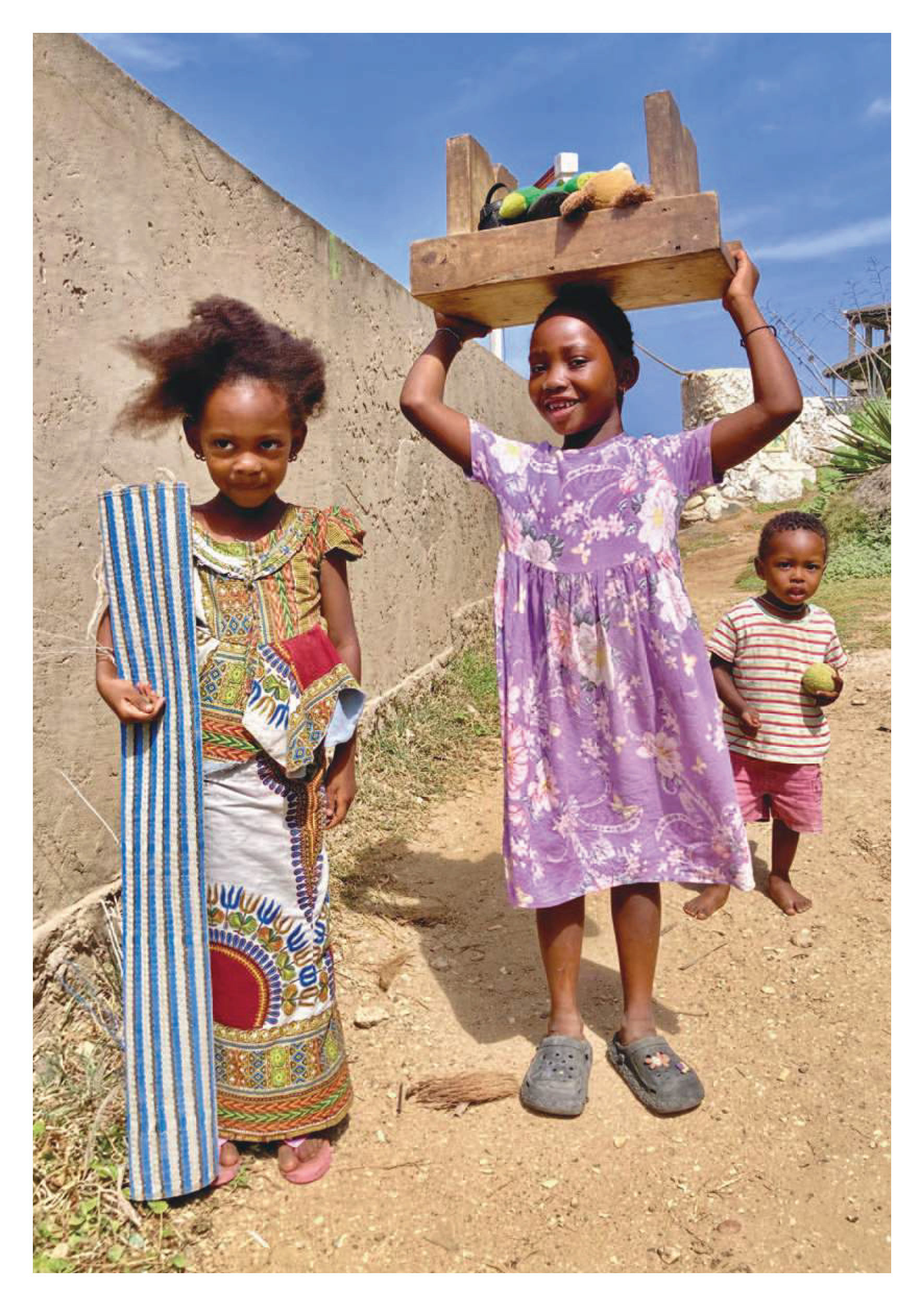

Trockenen Rotz an der Nase, keine Schuhe, stark verschmutzte Kleidung – das haben ein Dutzend Buben zwischen sechs und zwölf Jahre alt hier an den Ecken der Hotels und Bars der Hauptinsel von Saint Louis gemeinsam. Unklar ist, ob sie einfach nur vernachlässigt sind oder überhaupt auf der Straße leben müssen.

An dem Eck, an dem ich gerne meinen morgendlichen Kaffee um 15 c trinke, sind es jedenfalls meist die gleichen denen ich gerne das was ich an Münzen an mir trage gebe. Zwischendurch bemerke ich natürlich dass sie sich damit ohne Intervention von Erwachsenen vor allem Chips und Kekse kaufen. Heute hat einer der größeren Buben ein halbes Baguette bei sich und deutet an, dass er gerne eine Füllung dafür hätte. Nachdem mich mein morgendlicher Weg auch oft zur Dame mit dem improvisierten Fastfood-Tisch führt, nehme ich ihn mit.

Die Dame hat sich schon gemerkt, dass ich mir die lokale Brötchen-Luxusvariante mit einem Omelette aus zwei Eiern, einem Hauch von Käse, Senf, Ketchup, Chilisauce wünsche die ich einem Kunden vor mir abgeschaut hatte. Ich deute auf den Buben mit der Bitte sein Brot zu befüllen und auf seinen Wunsch hin bekommt er eine Ladung tomatenmarkgefärbter Spaghetti hinein, mit einer dicken Spur Senf. Heinz Ketchup hat bei den Buben eindeutig nicht gepunktet!

Iphigenie in Saint Louis

„Goutte de lait/Dispensaire“ steht auf einer Holztafel neben der Eingangstür zu einem der vernachlässigten Kolonialbauten auf der zweiten Insel. Hmm, denke ich mir, anscheinend eine Milchverteilung? Also gehe ich einfach rein, am Gang vor einem kleinen grünen Innenhof fragt mich eine lokale Frau was ich denn suche, ich wiederhole den Ansatz und werde zu einer Tür, zu einem Büro gleich daneben geführt – in dem eine Frau mit indischen Gesichtszügen in einem hellblauen, alltagstauglichen Schwesterornat sitzt. Beide Vermutungen stimmen und wir können gleich auf Englisch weitersprechen.

Ja sie kommt aus Südindien, aus Pondycherry, aus einer italienisch-katholisch missionierten Gemeinde. Sie erklärt mir lächelnd, dass hier längst keine Milchausgabe mehr stattfindet, dies der Ursprungsname ist, als in den 1890er-Jahren man die Wichtigkeit von Milch für Ernährung von Kindern erkannte und Pasteurisation möglich wurde. Dieser „Tropfen Milch“ ist inzwischen symbolisch, denn es handelt sich um eine Krankenstation zur Betreuung von Müttern und Kindern, mit angeschlossenem Kindergarten und Volksschule. Unser Gespräch meandert zwischen der traurigen Notwendigkeit dieser Institution in einem Land das sich augenscheinlich nicht sehr um Standards von Kinderentwicklung kümmert, die vielen bettelnden Buben sind der sichtbarste Teil davon.

Hier wird also Frauen und Kindern bei Bedarf geholfen: in der Krankenstation, mit Strukturen von geregelten Mahlzeiten, Betreuung und Unterricht werden auch angeboten. Von einem Orden, der eigentlich in Frankreich sitzt: der Orden „Saint Joseph de Cluny“ wurde im frühen 19. Jahrhundert von Anne Marie Javouhey gegründet. Sie war selbst in einige Orden ein und wieder ausgetreten gewesen und bekam die päpstliche Erlaubnis einen eigenen zu gründen. Die ersten Nonnen waren acht Frauen, drei davon ihre eigenen Schwestern. Ihre Familie hatte bereits Priester geholfen, die im Rahmen der französischen Revolution teilweise verfolgt wurden wenn sie nicht konform waren. Diese Grundtendenz zu helfen bewahrte sie und ließ sie ein Leben lang für Kinder und deren Wohlergehen arbeiten.

Die erste Station außerhalb Frankreichs war dann tatsächlich hier in Saint Louis, der Ausgangspunkt für weitere Ordenshäuser von Westafrika bis nach Asien. Heute zählen die Schwestern von St. Joseph von Cluny etwa 3000 Mitglieder, gehören etwa 70 verschiedenen Nationalitäten an und dienen in mehr als 50 Ländern. Mehr als ein Drittel sind aus Indien, fast ein Fünftel aus Afrika oder Madagaskar. Zwischendurch kommt ein kleiner Bub in grauer Schuluniform vorbei, mit bunter, schwerer Schultasche. Er soll mich auf Englisch begrüßen und tut es sehr, sehr schüchtern. Ich habe noch weitere schöne Momente mit dieser Dame, meist geht es um die Hilfe für Kinder der unteren Schichten in Senegal. Ihre Antwort auf meinen Scherz wo denn Krishna und Hanuman in ihrem Leben sind, als Inderin, meint sie humorig lächelnd: „Die habe ich zurückgelassen“.

Die italienischen Missionare sind immer noch Teil von ihr, in Form ihres wunderbaren Namens: Iphigenia! Die Anzahl dieser helfenden Ordenshäuser weltweit: Europa 94, Afrika 68, Oceanien 24, Nord&Süd-Amerika 80, Indischer Ozean 35, Asien 110

Pelikan 1

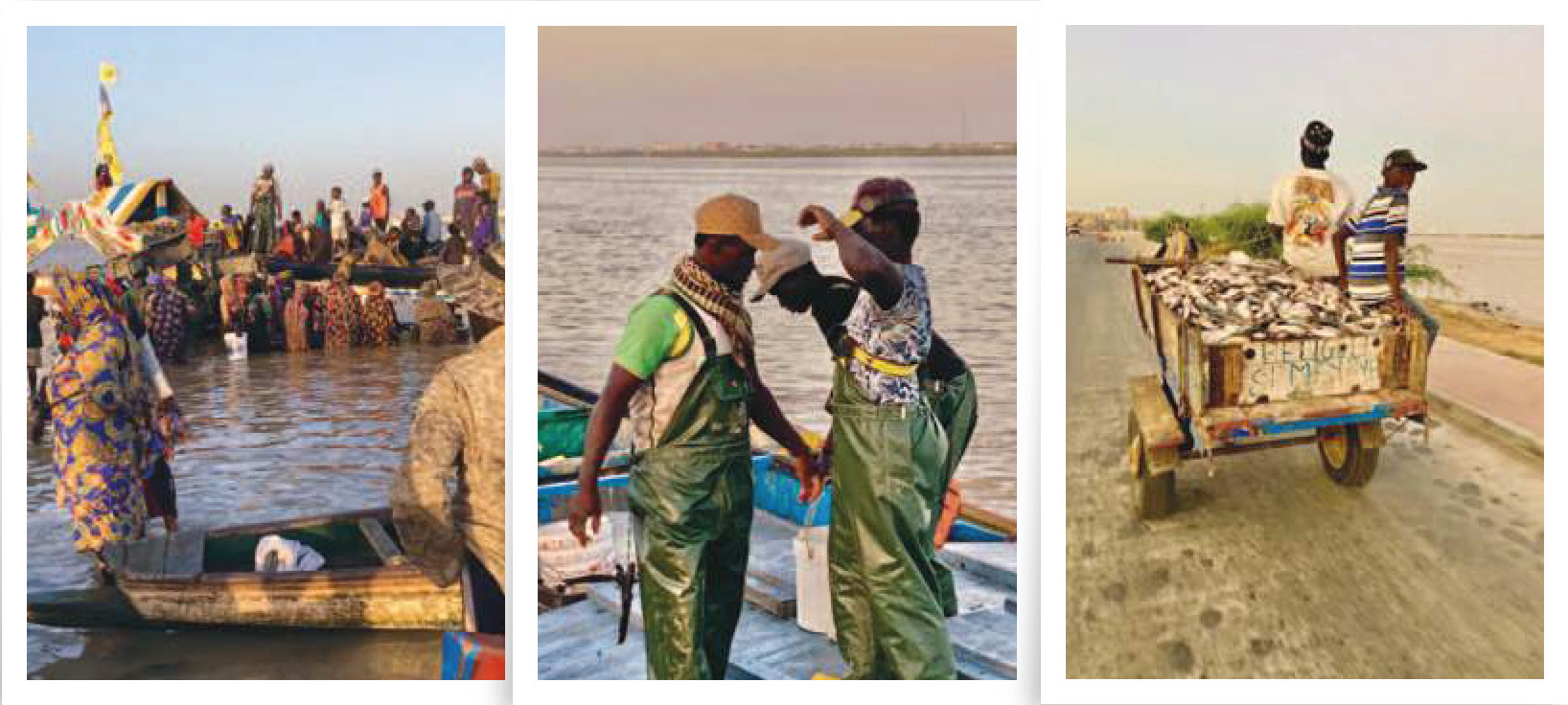

Auf dem Weg zum Fischmarkt radle ich am dichtest bewohnten Teil der zweiten Insel von Saint Louis – keine lieblichen alteuropäischen Häuser mit Balkon wie auf der anderen Insel, sondern Lehmbauten und halbfertige Ziegelmauern sind hier der Standard.

Dazwischen Kinder die in Gruppen herumlaufen, sich zanken oder oder auf ihr halbes Baguette bei der Dame warten, welche diese mit einem Potpourri von Saucen aus Aluminiumtöpfen und abschließend Senf und scharfer Soße den ganzen Tag über produziert. Dann, plötzlich, dieser Pelikan der da einfach auf der Straße steht, kaum den Pferdefuhrwerken, Fahrradfahrern und Passanten ausweichend. Natürlich denkt man: „Aha, hat sich verflogen/aha, ist verletzt oder hat sonst ein Problem.“

Tage später erfahre ich, dass anscheinend ein Fischer ein fast fertig ausgebrütetes Ei aus einer der umgebenden Pelikankolonien nach Hause mitnahm – und eben dieser, jetzt große Vogel daraus schlüpfte. Ein Pelikan ist keine Graugans, aber das von unserem österreichischen Starforscher Konrad Lorenz beschriebene postnatale Prägen fand auch hier statt: der Pelikan wuchs mit den in den meisten Gassen angebunden herum stehenden Schafen auf – und scheint sich für ein solches zu halten, der Herde zugehörig. Deswegen heißt er im Ort: „le Pelican-Mouton“.

Pelikan 2

Barbara, eine Schweizer Radlerin die seit Monaten unterwegs ist, durch ganz Europa bis hier herunter nach Senegal durch ganz Nordafrika, erzählt mir von ihrem Besuch in einem nahen Vogelreservat. Der Führer erklärt ihr anscheinend, dass Pelikane nicht nur lebenslang treu sind, sondern auch, dass sie immer zwei Eier legen, aus denen immer ein weibliches und männliches Tier schlüpft.

Diese werden wieder zu einem Pärchen und bleiben es lebenslang. Die Dame hat sich zwar schon vor Ort irritiert gezeigt von dieser Beschreibung, also „von wegen kein Genpool/wo kommen die anderen Pelikane her“, der Guide blieb aber bei seiner Beschreibung.

Einzig die Sache mit der Monogamie stimmt!

Schwarz-weiß 1

Schwarz-weiß 2:

In einer Sammlung afrikanischer Erzählungen habe ich einmal diese Erklärung gefunden, warum Afrikaner weiße Fußsohlen und Handflächen haben:

An einem Wasserloch treffen sich zwei von Schlamm und/oder Schmutz schwarze Menschen. Sie haben wenig Wasser zur Verfügung aber der eine schrubbt sich rasend schnell den Dreck von der Haut, wird komplett weiß. In seiner Gier hat er letztendlich ganz wenig Wasser in einer Pfütze zurückgelassen – die genügte seinem Weggefährten gerade zum Reinigen von Fußsohlen und Handflächen…

Bildrecht

Als ich im Bus einfach, ohne zu schauen nach hinten knippse, ging das Echauffieren eines Burschen in der Menge an Mitreisenden – er bakam mein Handy mit – seeehr weit. Mit Gebrüll beschimpfte er mich, läßt nichts gelten wie “bin Tourist, mag das Land, kann ja nicht alle im Bus fragen etc” . Dann verlangte er immer nach der Gendarmerie – und so war es auch: die Unruhe im Bus (ich weiss nicht zu wem die Mitfahrenden hielten) wurde dem Fahrer zuviel und auf Drängen des Ungewollt-Fotografierten blieb er im nächsten Dorf tatsächlich stehen, vor der Polizeistation. Inzwischen hatte ich längst vor den Augen des Aufgeregten das Bild gelöscht, wollte ihm nicht das Händy geben weil er mehr davon vermutete. Er hätte Schafe, Friseurschilder und eine schlafende Schönheit vom Bus gefunden.

Also, rein ins (super chaotische) Büro des Postenvorstandes, der in lokaler Sonntagstracht fragte was denn los sei, zum Glück auch auf Englisch. Er belehrte mich danach vorher brav zu fragen ob ich fotografieren darf, eh klar. Ich sagte ‘sorry’ und ‘nie wieder’. Der Bursche blieb aufgeregt und ich bekam mit/wieder die Erinnerung hochgespült, dass ja “Löschen” nur eine von zwei Ebenen bedient: im System des iPhones bleibt das Bild sehr wohl noch 30 Tage abrufbar. Das verstehend gab ich dem Herrn Komissar sehr wohl mein Händy und gemeinsam suchen wir die Funktion der tatsächlichen Löschung. Das wars, der Bursche siehts, zufrieden, der Bus kann weiterfahren. Hätte auch ganz anders ausgehn können: auf der Weiterfahrt gab es noch einen lauten Streit einer Gruppe im Bus und eine Schlägerei von Aussteigenden.

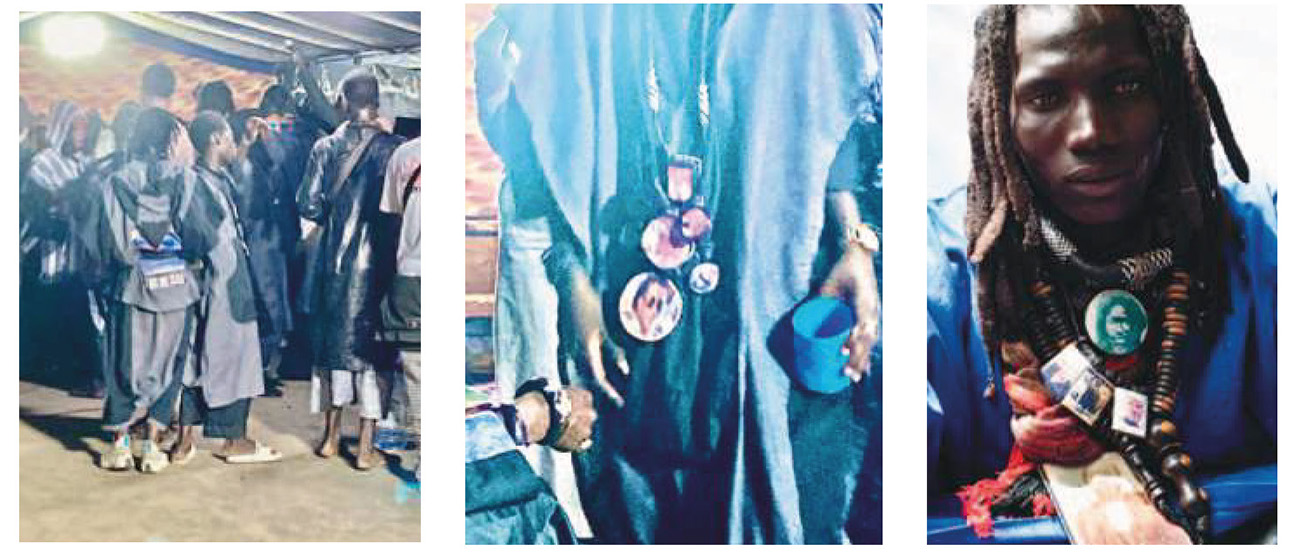

Baye Fall

Scheich Ibrahima Fall (1855–1930) war ein Schüler von Scheich Aamadu Bàmba Mbàkke, dem Gründer der Mouride Brotherhood-Bewegung in Westafrika als dieser im 19. Jahrhundert das Land von der Verweichlichung durch die Kolonialherren zurück zu einem strengeren Islam führen wollte. Ibrahima Fall wurde einer der Propheten/Heiligen, war hochpolitisch und gründete die heute einflussreiche Baye-Fall- Bewegung. Er führte ein, Aamadu Bàmba Geld zu geben.

Mouriden folgen bis heute dieser Praxis, ihre Sheicks zu „unterstützen“ – der Heiligenschein verbleibt bei den männlichen Nachfolgern, bis heute. Die Hingabe seines Lebens an seinen Scheich auf der Suche nach „Aura“ (auf Wolof Tarbiya) ist das Konzept. Die größere, zukunftweisende Bedeutung von Ibrahima Fall für den Mouridismus war, dass er die Symbiose der Mourid-Werte, des Betens und der Arbeit (und Spenden), festlegte.

Ibrahima Fall führte fünf Regeln der Ehrerbietung gegenüber dem Scheich ein:

2. Begrüßen Sie den Scheich niemals mit Ihrem Hut auf dem Kopf

3. Gehen Sie niemals vor ihm her

4. Machen Sie immer den „Sudiot“ (küssen Sie seine Hände) mit dem Scheich

5. Senken Sie Ihre Stimme immer vor ihm

Ibrahima Fall selbst überwachte diese Regeln. Touba ist inzwischen autonomes juristisches und verwaltungmäßiges Gebiet, in einigen Bereichen sogar steuerbefreit, besitzt Tankstellen, Immobilien etcetc. Muriden haben auch eigene Medien, um willkommene Groß-Spenden prominent zu begleiten. Nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber: Touba-TV hat auch einen YouTube-Kanal. Dort kann sich die Muriden-Gemeinschaft nach Herzenslust Videos vom alljährlichen großen, millionenstarken Muridenfest anschauen. Mitschnitte der Reden des muridischen Kalifen finden sich dort. Oder Livestreams von politischen Großereignissen, die zeigen, welche Macht die Bruderschaft in Senegal hat.

Im Dezember 2018 war Senegals Präsident Macky Sall in Touba. Mit großem Pomp wurde ein mehr als 100 Kilometer langes Autobahn-Teilstück eingeweiht. Es führt vom wichtigsten Flughafen des Landes nach Touba. In Senegal gab es bisher nur eine Autobahn. Jetzt gibt es eine zweite.

Das Erstaunliche daran ist: Kaum jemand fährt darauf. Die Autobahn ist gebührenpflichtig und damit für viele Senegalesen zu teuer. Es sind auch kaum Lastwagen auf der Strecke zu sehen. Aber Präsident Macky Sall hielt den Bau der Autobahn nach Touba wohl dennoch für politikstrategisch relevant.

Für die Finanzierung und den Bau sorgte China, betrieben wird sie von einer französischen Firma. Und Senegals Präsident eröffnete die Autobahn kurz vor der Präsidentschaftswahl. Auch das ist kein Zufall. Eine Autobahn in die heilige Stadt der Muriden – das kann politisch eine durchaus lohnende Investition sein. Denn das Urteil der Muriden-Führer über einen Politiker hat Gewicht in Senegal. In Dakar gibt es sehr wohl Stimmen die meinen, dass in Touba und Umgebung viel zu viel Geld in die Moschee, aber viel zu wenig in moderne Bildung investiert wird. Dass es ein Unding sei, dass es kaum Kanalisation und nur ein einziges Krankenhaus in Touba gebe, jetzt aber viele Millionen für eine islamische Universität ausgegeben werden.

Big yellow Brother

Das früheste chinesische Engagement in Afrika geht möglicherweise bereits auf das zehnte Jahrhundert zurück, aber die modernen diplomatischen Beziehungen zwischen China und Afrika begannen erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Während ein großer Teil des wachsenden Interesses Chinas an afrikanischen Ländern mit der Gewinnung natürlicher Ressourcen zur Versorgung seiner eigenen wachsenden Wirtschaft zusammenhängt, gilt dies nicht für das Engagement im Senegal, da das Land über relativ begrenzte natürliche Ressourcen verfügt. China versucht hier internationalen Einfluss zu gewinnen, indem es in Afrika investiert und Infrastruktur und Märkte schafft. Anstatt nur finanzielle Hilfe zu leisten, wie es westliche Mächte in der Vergangenheit weitgehend getan haben.

Für China stellt Senegal daher einen wirtschaftlich strategischen Standort dar. Angesichts der Wachstumsaussichten des Landes ist das chinesische Engagement im Senegal von strategischer Bedeutung. Senegal ist die am zweitschnellsten wachsende Volkswirtschaft in Westafrika und die viertschnellste in Subsahara-Afrika insgesamt. Dieses Wachstum wurde durch das Engagement der senegalesischen Regierung in bestimmten Sektoren wie Erdnüssen, Reis und Gartenbauprodukten vorangetrieben. Darüber hinaus ist der Hafen von Dakar ein Knotenpunkt zwischen Europa, Nordamerika, Südamerika und dem Rest Afrikas – und daher einer der größten und effizientesten Tiefseehäfen entlang der westafrikanischen Küste. Die Regierungsstimmung und die erstklassige Lage Senegals machen das Land zu einem optimalen Wirtschaftspartner für eine neu gegründete Weltmacht wie China, die ihre militärische, politische und wirtschaftliche Macht weltweit ausbauen möchte.

Laut dem ehemaligen Präsidenten Abdoulaye Wade war das chinesische Engagement im Senegal insbesondere auf die Unfähigkeit zurückzuführen, Kooperationsbemühungen aus dem Westen einzubringen. Da die senegalesische Regierung der Entwicklung der Agrarindustrie des Landes und damit der Ernährungssicherheit für ihre Bürger Priorität einräumen wollte, wurde die internationale Beteiligung Chinas von Präsident und Regierung begrüßt. Am Anfang gab es für die an der Zusammenarbeit Beteiligten viele Schwierigkeiten, die auf Kommunikationsprobleme, Mängel in der Projektplanung und allgemeines Misstrauen sowohl auf chinesischer als auch auf senegalesischer Seite zurückzuführen waren, da die Ernten nicht so schnell so viel einbrachten wie vorhergesagt was zu Frustration auf beiden Seiten führte.

Auch eingebrachte chinesische Landwirte sind nach China zurückgekehrt, um in Senegal erlernte Techniken auf den Bauernhöfen und landwirtschaftlichen Flächen ihres Landes anzuwenden. Da das Land im Senegal und auf dem gesamten afrikanischen Kontinent als mineralreich und ungenutzt gilt, sollten chinesische Agrartechniken nach Ansicht Chinas eingesetzt werden, um nicht nur China zu ernähren, sondern auch das globale Nahrungsmittelangebot insgesamt zu erhöhen. Trotz dieser internationalen Zusammenarbeit gab die senegalesische Regierung beim Verkauf und der Bereitstellung von Land immer noch Einheimischen Vorrang vor chinesischen Ausländern.

Die chinesische Präsenz ist im Handel von herausragender Bedeutung, da „Senegal Peche“, das größte kommerzielle Fischerei- und Schifffahrtsunternehmen, heute eine Tochtergesellschaft der China National Fisheries Association ist. China verfügt längst über die größte Fernfischereiflotte der Welt und fängt jährlich Milliarden Kilo Meeresfrüchte, den größten Teil davon Tintenfische. In der Flotte kommt es häufig zu Menschenhandel, missbräuchlichen Arbeitsbedingungen und Gewalt. Die Regierung befürwortet aber die chinesische Präsenz aufgrund der Verfügbarkeit von Krediten. Zwar liegen nur wenige offizielle Informationen über den Umfang und die Art der chinesischen Investitionen im Senegal vor, aber die chinesische Regierung bietet anscheinend kurz- und langfristige Kredite an, wobei die höchsten Zinssätze bei zwei Prozent liegen.

Die Bereitstellung von Hilfe für das senegalesische Militär, die mit Chinas Engagement in Afrika einhergeht, um eine internationale Präsenz aufzubauen, ist für beide Seiten von Vorteil: Senegal kann seine militärische Macht verbessern und ausbauen, während China in der Region vermehrt Fuß fasst. China ist auch in der Lage, sich innerhalb der Parameter afrikanischer Politik sowohl als Militärmacht als auch als humanitäre Macht – weil ja helfend – darzustellen. Die anhaltende Zuwanderung chinesischer Bürger in die Region hat auch zur Entwicklung eines Chinatowns in Dakar geführt, in dem es rund 200 chinesische Geschäfte, Restaurants und andere chinesische Unternehmen gibt.

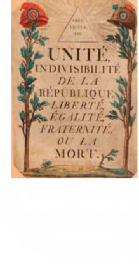

Liberté, égalité, fraternité

institutionalisiert. Die französische Trikolore gilt als Verkörperung dieser Prinzipien der Revolution. Kurz nach der Revolution wurde das Motto aber oft noch als „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Tod“ geschrieben. „Tod“ wurde später fallen gelassen, da es zu stark mit den Auswüchsen der Revolution in Verbindung gebracht wurde. Bereits 1789 wurden andere Begriffe wie „la Nation, la Loi, le Roi“ (Die Nation, Das Gesetz, Der König) oder „Union, Force, Vertu“ (Einheit, Stärke, Tugend) verwendet Slogan, der zuvor von Freimaurerlogen verwendet wurde, oder „Force, Égalité, Justice“ (Stärke, Gleichheit, Gerechtigkeit), „Liberté, Sûreté, Propriété“ (Freiheit, Sicherheit, Eigentum) usw. Einige ehemalige Kolonien der Französischen Republik, wie Haiti, Tschad, Niger und Gabun, haben ähnliche nationale Mottos mit drei Wörtern übernommen. Tschad zum Beispiel „Einheit, Arbeit, Fortschritt“ / Unité, Travail, Progrès. Seit ihrer Gründung 1871 ist „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ auch das Motto der Sozialdemokratischen Partei Dänemarks.

Franzosen auchzurückgelassen als sie 1960 das Land an die

eigene Regierung übergaben. Und seither ist baulich kaum

etwas passiert. „Romantisch“ könnte man auch dazu sagen.

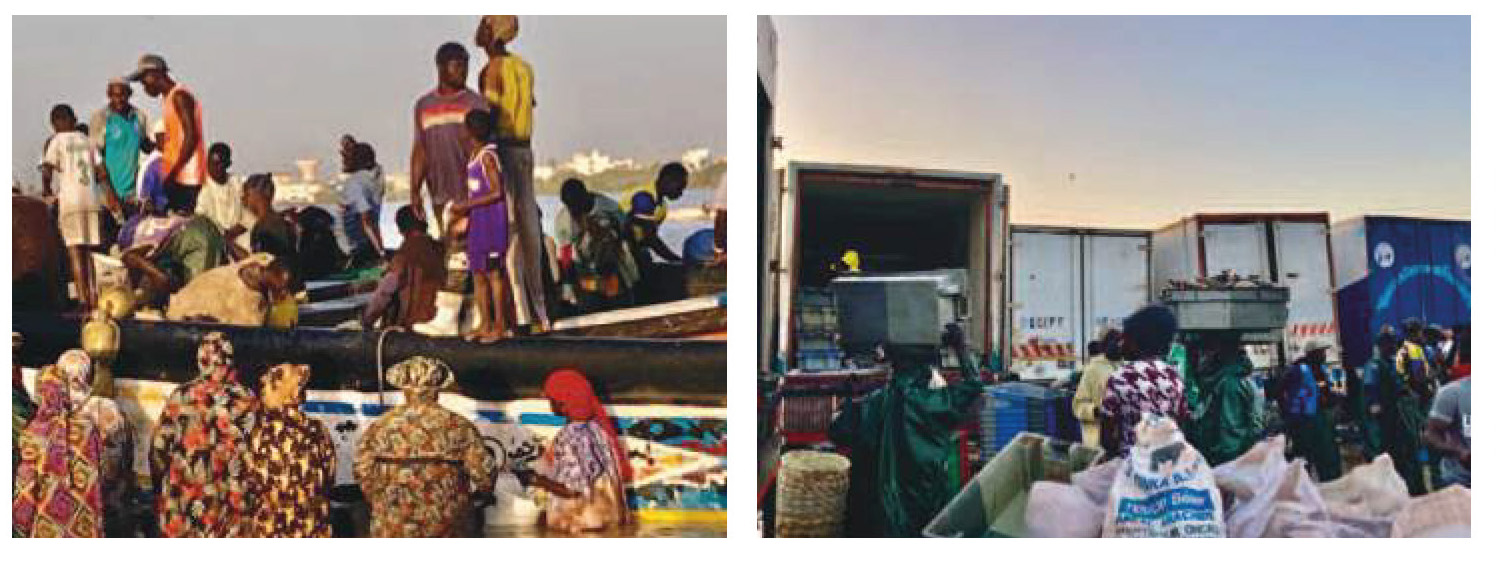

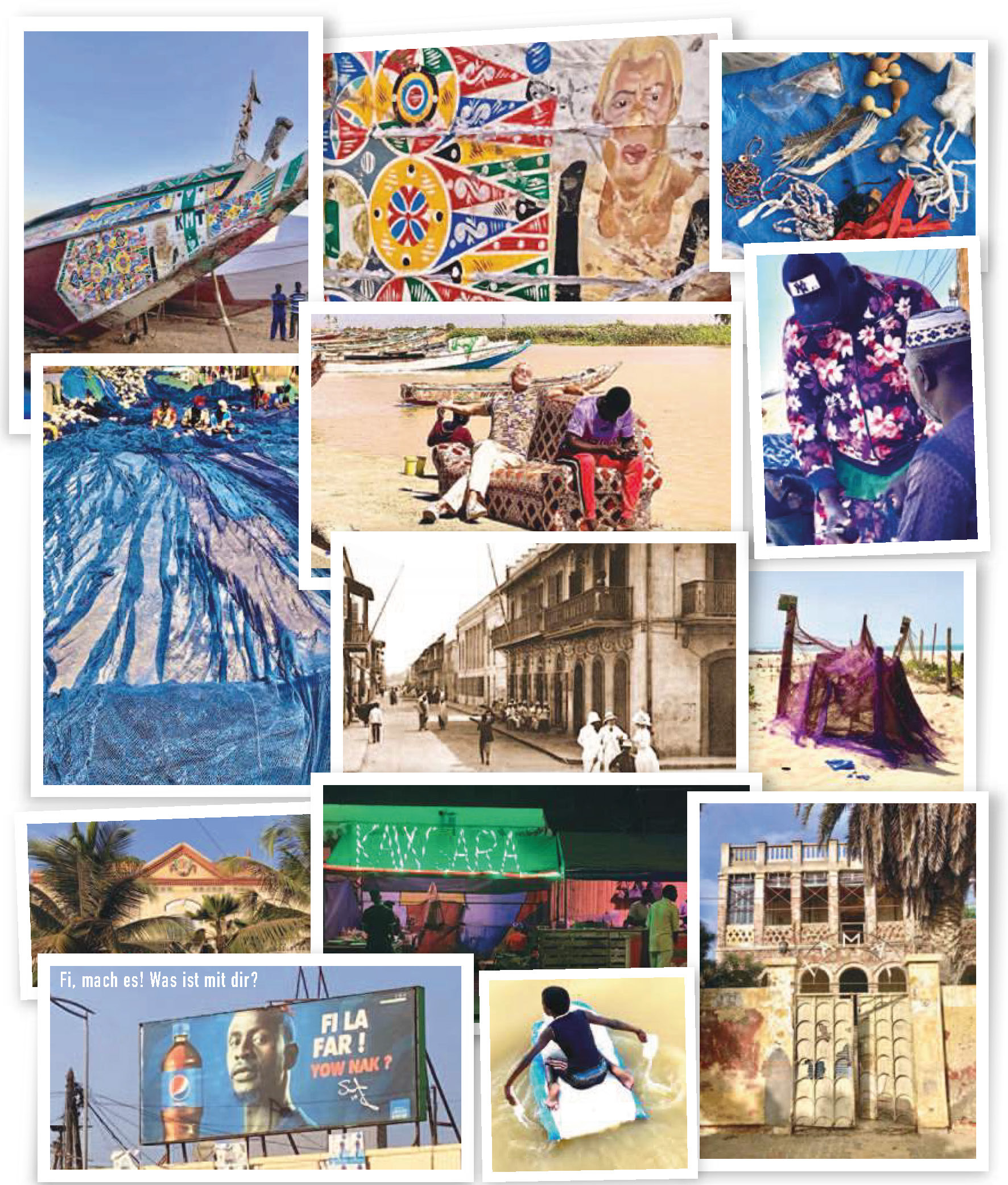

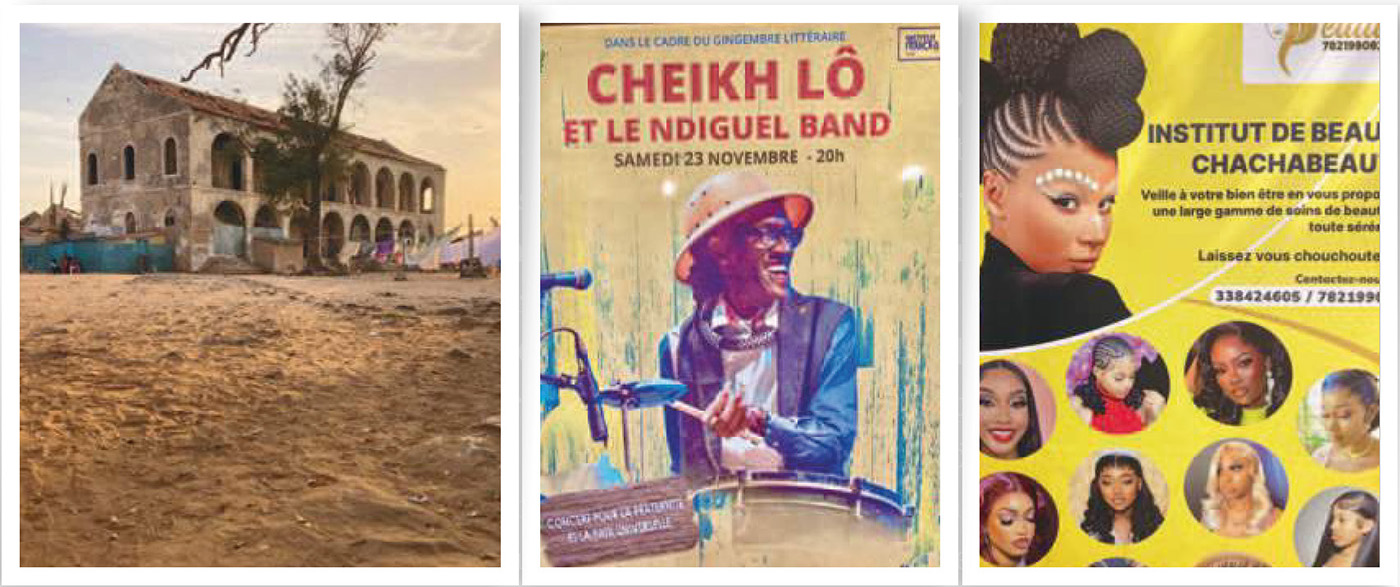

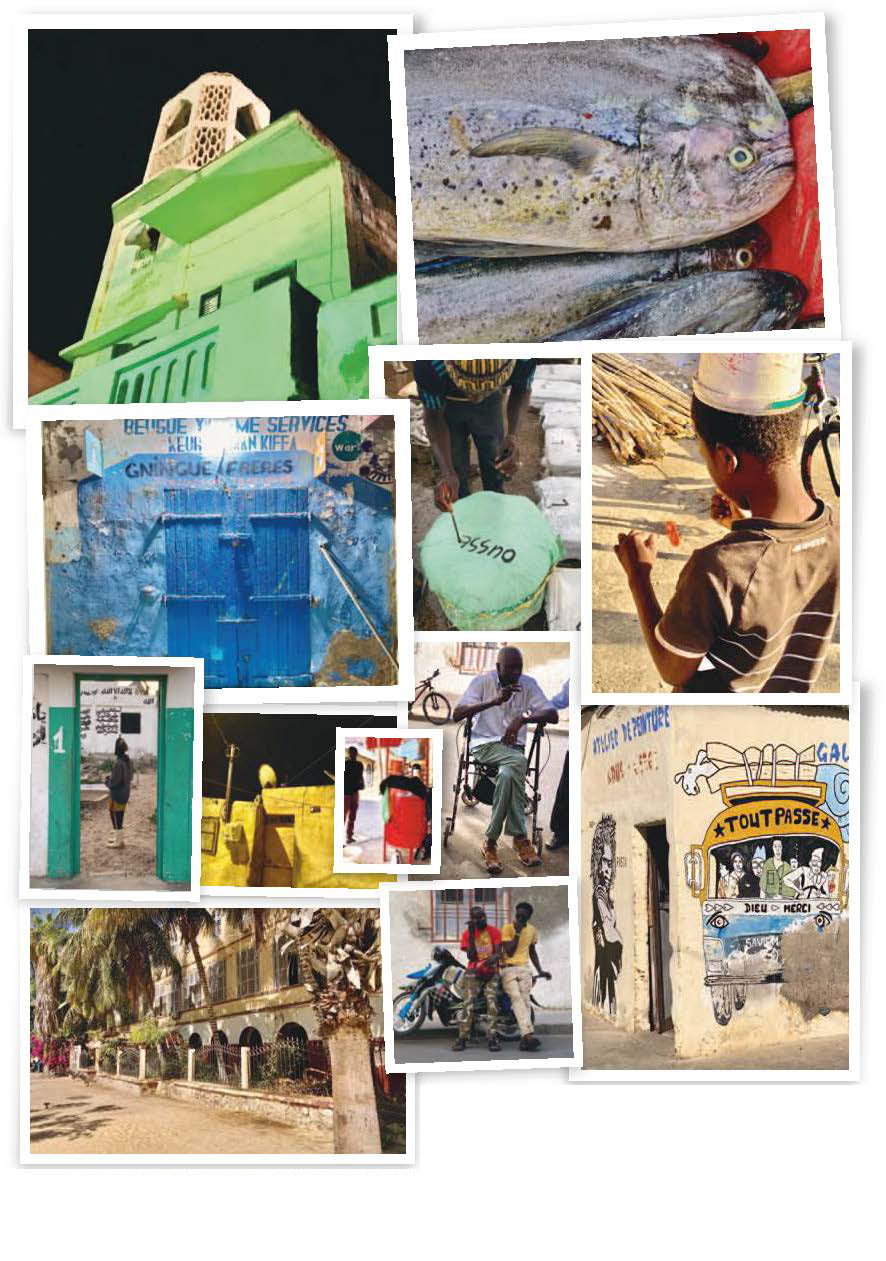

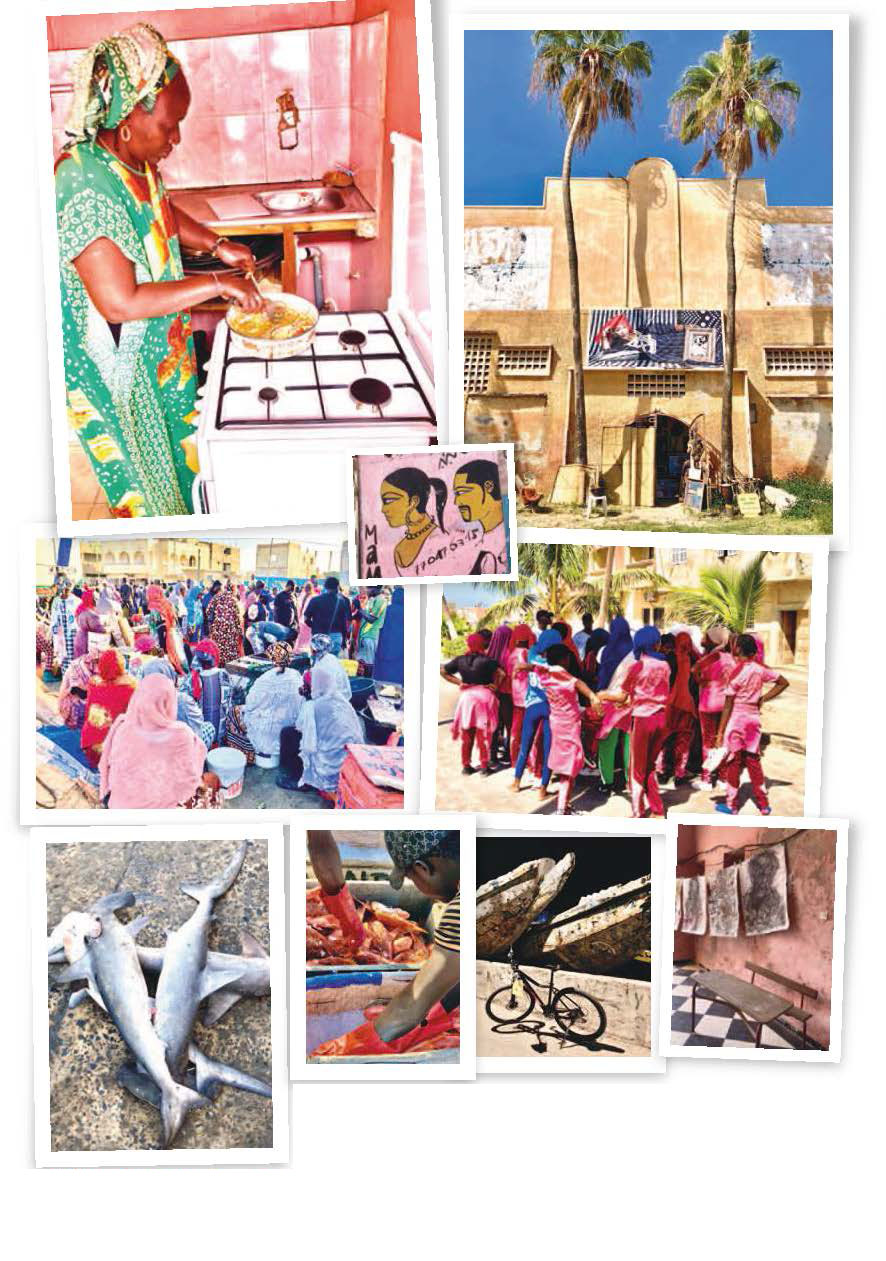

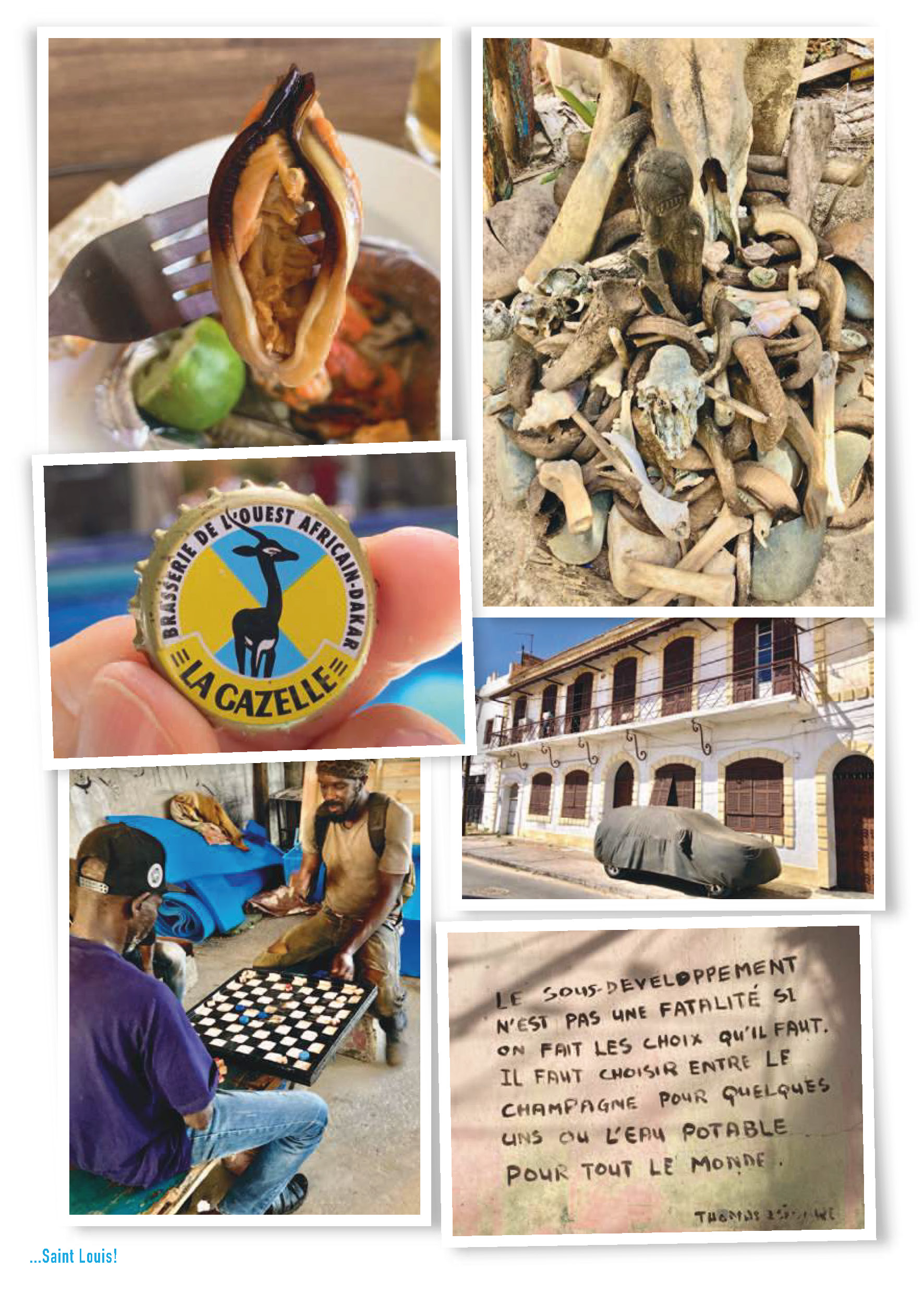

Die Vermieterin bereitet die von mir morgens am Markt gekauften Langusten und Schrimps zu – auch mit Senf! / Ein altes Kino / Fischmarkt, Einpacken für den LKW-Versand / Mädchen in Schuluniform / Gemieteter Drahtesel / Chateau Rouge Kulturzentrum

Saint Louis klingt nicht bloß nach New Orleans, es sieht auch so aus… ein paar Erinnerungen an Massawa in Eritrea oder die hier vorgelagerten Capverden schleichen sich auch an. Ein super entspanntes Städtchen, auf zwei Sandbänke verteilt die Altstadt, mittels Brücken mit dem Festland verbunden.

Die Vermieterin bereitet die von mir morgens am Markt gekauften Langusten und Schrimps zu – auch mit Senf! / Ein altes Kino / Fischmarkt, Einpacken für den LKW-Versand / Mädchen in Schuluniform / Gemieteter Drahtesel / Chateau Rouge Kulturzentrum

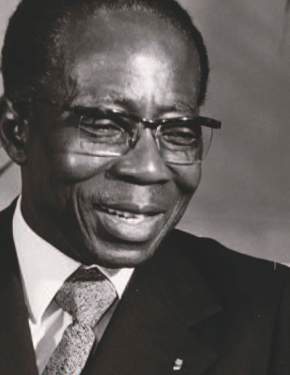

Senghor war letztendlich ein Guter

Auch wenn er seinen Mitregenten 12 Jahre ins Gefängnis steckte und Oppositionsparteien verbot. Aber mal der Reihe nach: Im Jahr 1444 erreichte das erste portugiesische Schiff die Küste vor dem heutigen Senegal. Die Portugiesen waren vor allem daran interessiert, unter Umgehung der Araber afrikanisches Gold zu handeln. In den folgenden Jahrhunderten wurde der Handel von Lançados, also Nachkommen portugiesischer Seefahrer und afrikanischer Frauen, betrieben.

Die Instabilität der Staaten von Senegal/Westafrika wurde durch den Sklavenhandel noch verstärkt. Ab dem 17. Jahrhundert wurde das portugiesische Händlernetzwerk durch befestigte französische, niederländische und britische Kolonien, meist auf dem Festland vorgelagerten Inseln ersetzt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Staaten hatten nun zunehmend den Erwerb von Gefangenen zum Ziel. Obwohl die Sklaverei ursprünglich ein Merkmal der lokalen traditionellen Gesellschaften war, hatte die Anzahl der Menschen, die nun in Richtung Amerika verschleppt wurde, auf die Demographie der Region eine verheerende Wirkung.

Als der Sklavenhandel zum Erliegen kam, hatten die Machthaber Westafrikas Schwierigkeiten, die fehlende Menschenkraft zu kompensieren. Die Folge war eine Serie von islamischen Revolutionen von 1673 bis 1888, die die Könige stürzten und islamische Staaten zu errichten versuchten. Die meisten dieser Revolutionen scheiterten, da die Monarchen von den Franzosen mit Feuerwaffen unterstützt wurden. Die Franzosen hatten vor allem in Saint-Louis und Gorée Kolonien eingerichtet, die formell Gouverneuren der Handelskompanien unterstellt waren.

Die eigentliche Macht in diesen Zentren wurde aber langsam von der Volksgruppe der Métis (frz.: „Mischlinge“) übernommen, die den Handel mit dem Hinterland kontrollierten. So weigerten sich die Métis, das in der Folge der Französischen Revolution erlassene Verbot der Sklaverei umzusetzen – dies geschah offiziell erst 1848. Die Métis entwickelten auch neue Handelsaktivitäten, etwa zunächst den Gummi- und später massiv den Erdnussexport anstatt des Sklavenhandels.

Bis zum Jahr 1891 war das gesamte Gebiet des heutigen Senegal unter französischer Kontrolle. Die Königreiche wurden durch Kantone ersetzt, denen Adelige nach traditionellem System vorstanden, die aber wenig Einfluss ausüben konnten. Den bedeutend stärkeren Einfluss der aufstrebenden Sufi-Orden nutzten die Franzosen für die Zwecke der Verbreitung des Erdnuss-Anbaus in ihrem Sinne aus. Bis 1960 war damit Frankreich die absolute Kolonialmacht.

Der Politiker, der die Gegensätze der Menschen in den europäisch orientierten Städten und der religiös-konservativen Landbevölkerung am besten vereinen konnte, war der anfangs erwähnte Léopold Sédar Senghor.

Er schuf mit anderen das Konzept der Négritude, einer wichtigen intellektuellen Bewegung, die versuchte, das zu behaupten und aufzuwerten, was sie für charakteristische afrikanische Merkmale, Werte und Ästhetik hielten. Eine dieser afrikanischen Eigenschaften, die Senghor theoretisierte, wurde festgelegt, als er schrieb: „Der Afrikaner (er benutzte noch das “N”-Wort) hat Reaktionen, die lebendiger sind, in dem Sinne, dass sie direktere und konkretere Ausdrücke der Empfindung und des Reizes mit allem sind.“. Diese intellektuelle Sichtweise war eine Reaktion gegen die zu starke Dominanz der französischen Kultur in den Kolonien und gegen die Vorstellung, dass Afrika nicht über eine Kultur verfügte, die weit genug entwickelt war, um mit der Europas mithalten zu können.

1978 fanden endlich die ersten Mehr-Parteien-Wahlen statt und 1980 dankte Senghor als erster afrikanischer Staatschef ab und übergab das Amt an Abdou Diouf. Und die Sache mit der Geilheit auf Autorität ist noch nicht ausgestanden, der Präsident der letzten zehn Jahre, Macky Sall, wollte nach zwei Amtszeiten nicht aufhören und ließ 2024 im Februar sogar einmal das gesamte Internet abschalten um andere Aktivitäten zu verzögern.

Homo homini Löwe est!

Der mündlichen Überlieferung zufolge gehen Menschen in Löwengestalt auf die Zeit zurück, als Senegal mit dichten Wäldern bedeckt war, in denen wilde Tiere wie Löwen, Hyänen, Gazellen, Affen und Schakale lebten. Die Erzählung zum Ursprung der Menschlöwen geht so: Ein Jäger, der von einem Löwen angegriffen worden war und überlebte, wurde aber immer seltsamer.

Von dieser Begegnung beeinflußt, verlor er den Kopf und fing an zu brüllen wie ein Löwe, aß nur rohes Fleisch und ihm wuchsen Haare am Körper. Um ihn zu heilen, hielten die traditionellen Heiler dann Jaat, eine epische Rede zum Lob des falschen Löwen. Der Legende nach war der falsche Löwe also ursprünglich ein Besessenheitsritual.

Heute treten die dichthaarigen und bunten Löwenmenschen bei Konzerten auf, bei Eröffnungen – oder erschrecken gerne Touristen in den zentralen Gassen von Saint Louis. Man wird dann von ihnen aufgefordert sie zu „füttern“. Das tut man, indem man auf den Boden vor dem Biest oder in dessen Maul einen Geldschein platziert.

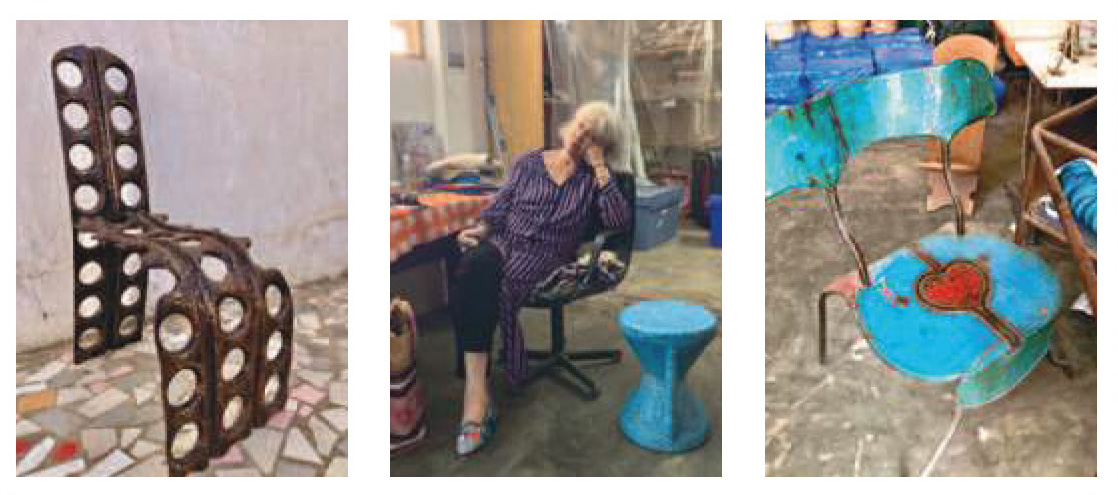

Madame S.

Der Nachname lässt in Österreich an Perlwein denken. Valerie ist vermutlich Mitte 70, hat vier Ehen hinter sich, zwei davon mit Senegalesen. Und eine Tochter, die Hauptrollen in den letzten beiden James Bond und Dune hatte. Aber darüber reden wir nie, ich habe es auch erst später herausgefunden. Valérie kam mit ihrem ersten Ehemann, einem Ethnologen, 1968 nach Dakar und sagt sie war drei Tage lang sprachlos. Wortwörtlich sprachlos.

Daraus entstand eine Liebe zu Land und Leuten die bis heute anhält und Früchte trägt. In einem ehemaligen Freiluftkino im Zentrum Dakars hat sie den Sammelpunkt für ihre vielfältigen Aktivitäten: In einer Schneiderwerkstatt arbeiten momentan bis zu 20 Frauen an Applikationen auf Textilien, im Hof bemalt Amadou simple Blechkisten mit blumigen Ornamenten und Schriftzügen wie „Amour“ und „Liberté“. In einem Nebenraum werden gerade Pakete vorbereitet für den Versand nach Paris, die Endprodukte der Schneiderinnen in Form von Polsterbezügen sowie tausende Armreifen recycelt aus alten Flipflops, die in Mali für Sie produziert werden, in einem Sozialprojekt.

Die Pakete fliegen nach Paris in das exklusive Geschäft ihrer Tochter, ins CSAO. Der Gewinn kommt zum Teil wieder retour nach Afrika in ein Projekt, das sie seit mehr als zehn Jahren betreibt: „Keur Khadija, la maison des enfants“. Zuvor hatte sie Strassenkindern eine Notunterkunft im Lager des Kinos gegeben. Bettelnde Kinder fallen mir – in meinem Viertel – sehr wenige auf, meist mit ihren Müttern am Straßenrand sitzend.

Der Staat hat keinen Plan dafür, allein auf der Insel Gorée auf der sie ein ebenfalls Gewinn abwerfendes Hotel betreibt sind es zwei Dutzend – bei bloß 2000 Einwohnern. in den Werkstättenräumen und -lagern stehen immer noch die sehr abstrakten und grob geschweißten Möbel ihres verstorbenen vierten Mannes. Ins Gespräch waren wir gekommen weil ich an ihrem Shop auf Gorée vorbeiging und wir sofort einen Diskurs hatten über Kunst und Leben…

Zug um Zug

Täglich verlassen 3-4000 Lastwagen den Hafen von Dakar um Waren ins Landesinnere, aber vor allem in die Nachbarländer zu bringen. Daher gibt es seit 1924 eine Zugverbindung von 1300km nach Bamako in Mali, ursprünglich und auch heute eigentlich die bessere Lösung.

Diese Zugverbindung die momentan nur noch einmal die Woche fährt ist weiterhin das einzige was Dakar an Zügen verlässt, 2-3 weitere Millionenstädte im Osten und Norden,Touba und Saint Louis sind seit 2020 zumindest in Vorbereitung. Die französische „Erdnussbahn’ nach Saint Louis existierte nur von 1890 bis 1990.

Es gibt schlappe 55km an Geleisen um in Vorstädte und zu in einem halbleeren Projektgebiet, zum außerhalb befindlichen Flughafen zu kommen. Diese Linie wurde aus politisch-taktischen Gründen bereits zwei Jahre vorher eröffnet – 2021 war’s dann erst wirklich soweit.

Das Klappern…

…mit der dicken, gusseisernen Schneiderschere verkündet schon vorab, dass ein junger Mann mit einer alten Singer-Nähmaschine auf der Schulter gleich ums Eck kommt, bereits allfällige Kleidungsreparaturen sofort zu erledigen.

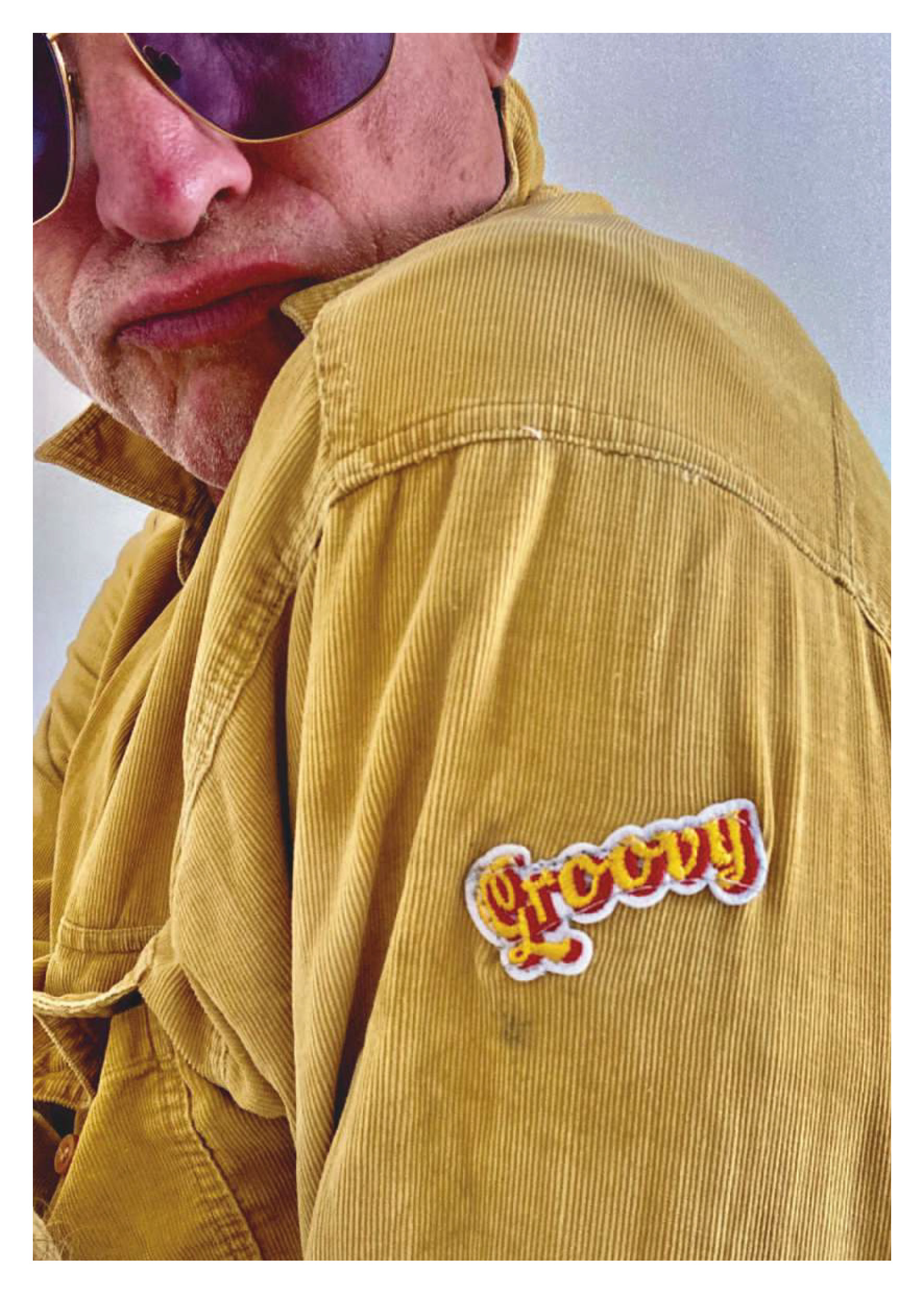

Vor dem Haus in der Anenue Diop sitzend sehe ich wie wieder ein Bursch seine schöne alte Nähmaschine schultert – nachdem er anscheinend dem Securitymann damit etwas repariert hat. Da fällt mir ein, dass ich diesen Sticker mit dem Schriftzug „groovy“ eingesteckt habe, seit Tagen darauf wartend aufgegebügelt zu werden – hier ist die Lösung: ich halte ihn kurz auf, zeige ihm wo ich ihn gerne platziert hätte.

Um die Position zu fixieren benutzt er die dickste Nähmadel die ich je gesehen habe, durchlöchert Sticker und Hemd und fixiert die gewünschte Position mit erstaunlich zittrigen Händen. Für das Nähen ändert er den Faden in der Maschine von schwarz auf weiß und mit einzelnen Stichen, einige Rundungen des Schriftzuges auslassend, näht er ihn fest. In einem Winkel, der mit der eigenen Vorgabe nichts zu tun hat. Groovy!

Privatsache?

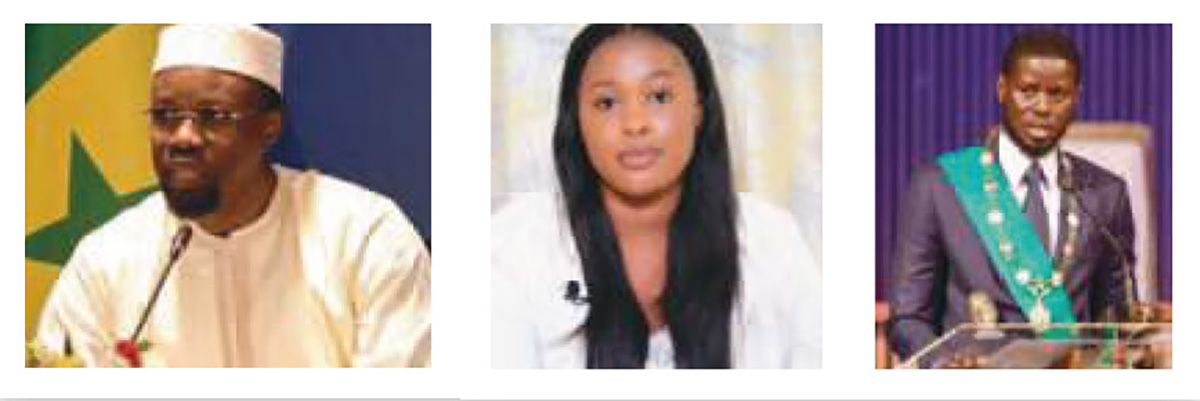

Ousmane Sonko ist der Angeklagte von Adji Sarr, einer 23-jährigen ehemaligen Angestellten des Massagesalons Sweet Beauté. Die junge Frau, die selbst zu einer Berühmtheit wurde und unter Polizeischutz gestellt wurde, behauptete im Prozess, Sonko habe sie zwischen 2020 und Anfang 2021 „fünf Mal“ misshandelt und gedroht, sie zu töten, wenn sie sich zu Wort äußern würde.

Sonko beschrieb sie als ein „junges Mädchen, das manipuliert wurde, dem ein Diplomatenpass und der Umzug ins Ausland sowie große Geldsummen versprochen wurden.“ Sonko sass also im Gefängnis, der stärkste Opponent zu Macky Sall (der auch das Internet mal abschalten liess weil ihm der Gewinn der dritten, illegalen Antsperiode so wichtig war). Ousmane Sonko wurde nämlich im Februar 2020 von der Gendarmerie wegen „Vergewaltigung unter Einsatz einer Schusswaffe“ zur Vernehmung vorgeladen. Die Regierung bestreitet jegliche Manipulation des Justizsystems und behauptet, dass es sich dabei um eine „Privatsache“ handele.

Zwischendurch frei machte er diese Aussage: Im Hinblick auf die Parlamentswahlen 2022 mache er den Kampf gegen Homosexualität zu einem Wahlkampfthema. Er verlor. Im März 2023 erklärte er, dass ein Gesetz zur „Verschärfung der Unterdrückung von Homosexualität“ eines der ersten sein würde, das er als gewählter Präsident verabschieden werde. Er berief sich auf die Religion, aber auch auf seine „Sorge um die Bewahrung unserer Menschlichkeit“. Im juni 2023 wurde er endlich verurteilt, zu zwei Jahren, wenn auch nur für „Verführung einer Person unter 21“, im Frühjahr 2024 amnestiert – gerade rechtzeitig fürs Anmelden zur Präsidentenwahl.

Nach zweimaliger Erlaubnis und letztendlich deren Rückzug durch Gerichte gewann sein Weggefährte Bassirou Diomaye Faye – und ernannte, kaum vereidigt, seinen Mentor, Freund und Parteikollegen Ousmane Sonko im April 2024 zum Premierminister.

Ein Misstrauensvotum gegen die Regierung Sonko liess Präsident Faye im September 2024 das Parlament auflösen und Neuwahlen am 17. November 2024 ansetzen. Das Doppelgespann blieb mit über 90% Wählerstimmern im Amt.

Fäcts

Als ich die in der Küche bügelnde Helferin des Hausherren bitte mir den leeren Flüssigsseifenspender wieder zu befüllen, greift sie geradeaus zu einer der drei Flaschen im Regal. Nachdem diese nicht unbedingt wie ein schickes Produkt aussieht, mit Fliederduft angereichert, nehme ich es kurz selbst zur Hand und rieche daran.

Die Schärfe die der Flasche entströmt ist sofort verknüpft mit meiner Erinnerung an Danchlor, das hervorragend zum beseitigen von Schimmel aber auch zum Bleichen von Textilien geeignet ist. Ich sage der Dame, dass ich mit der Wahl nicht einverstanden bin – worauf sie zum Geschirrspülermittel greift.

Und das ist der Beginn einer Reise in ein schwarzes Loch: Senegals Frauen sind bis zu 70% Analphabeten, Männer zwischen 50 und 60%. Und weil ich gleich dabei war: Beschneidung erfahren hier mehr als 40% der Frauen – einem Land, das ich als sehr moderat islamisch empfinde. Ich kann im Supermarkt Bier, Wein und Schnäpse kaufen, Muezzin habe ich noch keinen gehört, mich kurz einlesend vor der Reise weiß ich, dass man hier zum Sufismus tendiert, eine offenere Variante des Islam.

Und weil ich gerade dabei bin noch zwei Zahlen: in Somalia sind 98% der Frauen beschnitten, sogar in Ägypten fast 90%! Über die Grade der Beschneidung will ich hier erst gar gar nichts schreiben…

Und trotzdem?

Für Sufis sind Frieden und Toleranz wichtige Werte, Spiritualität und Gottesnähe sind wichtiger als Dogmen und die strikte Einhaltung religiöser Regeln. Vier Bruderschaften vereinen fast 95% der Senegalesen als Verehrer von deren Propheten und Heiligen. Und dann so ein Wahn- und Blödsinn?

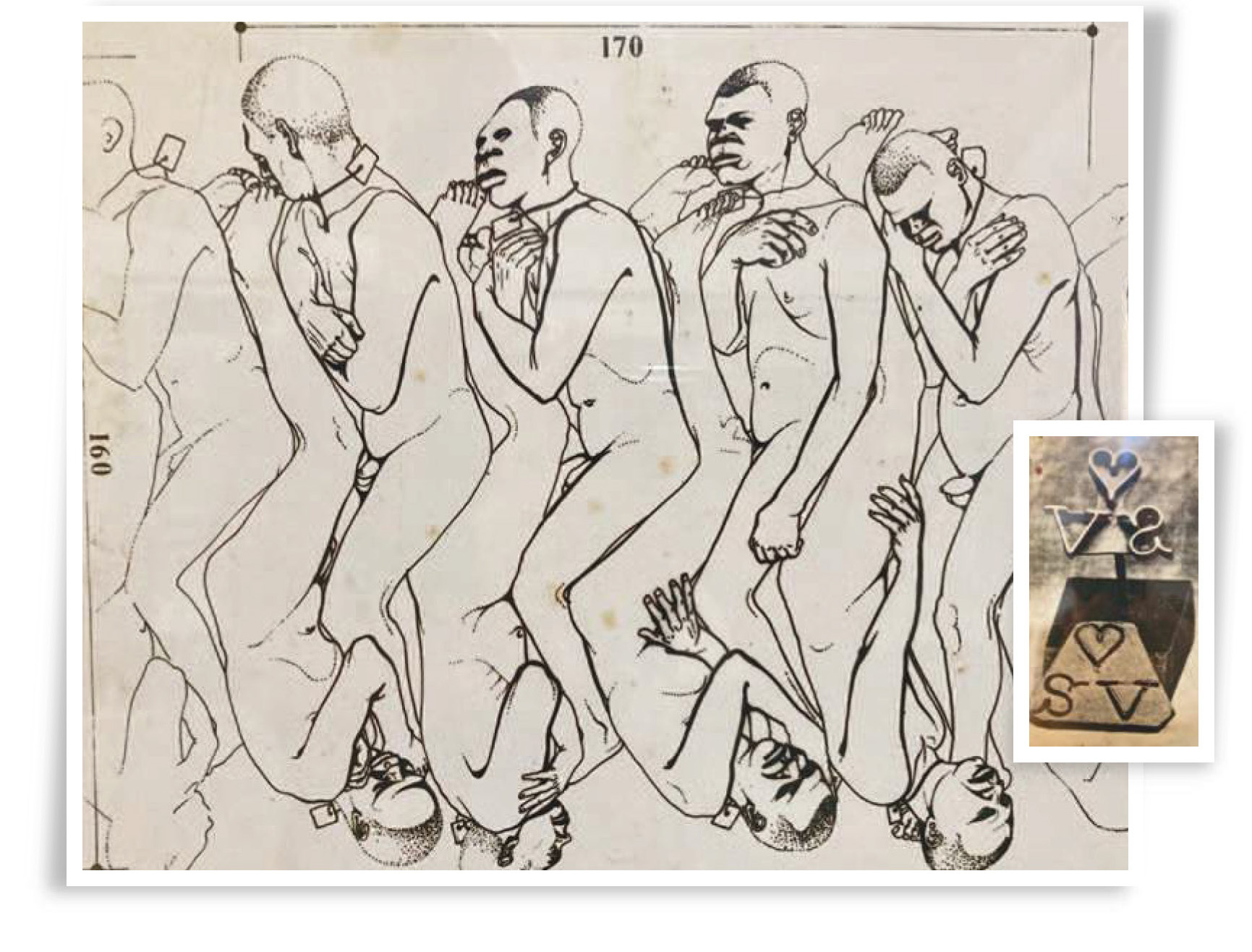

Sklaverei

Die Anzahl der Sklaven auf einem französischen Sklavenschiff aus dem 18. Jhdt. betrug bis zu 600. Auf kleinen Sklavenschiffen war das Zwischendeck, in dem auch Sklaven untergebracht waren, nur 1,2 m hoch Es gab zwei Arten von Knöchelfesseln, erwachsene Sklaven wurden nicht systematisch angekettet, außer zum Zeitpunkt der Anprobe. Frauen und Kinder wurden nie in Fesseln gelegt. Es gab „Stampes“/Eisen zur Kennzeichnung von Sklaven. Die Haut wurde mit Talg bestäubt, geöltes Papier darauf gelegt, der erhitzte Stempel aufgetragen, das Fleisch schwoll an, die Buchstaben erschienen als Relief – und verblassten nie. Man hat darauf geachtet, Frauen nicht zu stark – weil ja „zarterer Natur“ – zu markieren…

Während der Überfahrt kam es häufig zu Sklavenaufständen, aber die Kapitäne meldeten nur die schwerwiegendsten Fälle, um nicht der Fahrlässigkeit beschuldigt zu werden. Die überwältigende Überlegenheit der Waffen führte dazu, dass die Besatzungen fast immer siegreich waren

Bei den meisten Sklavenschifffahrtsunternehmen war die Atlantiküberquerung Teil eines komplexen Kreislaufs, der drei Kontinente umfasste, darum „die drei Wege“ gennant: Beladen mit Waren verließ das Sklavenschiff Europa. An der afrikanischen Küste wurden diese gegen Sklaven eingetauscht, die nach Amerika transportiert wurden. Das Schiff kehrte nach Europa zurück, beladen mit Produkten, die in Amerika dank der Sklavenarbeit gewonnen wurden (Zucker, Baumwolle, Kaffee, Tabak, Indigo usw.).

Im 18. Jahrhundert war Liverpool einer der nutzniessenden Häfen Europas weiters Bristol sowie Nantes und Le Havre in Frankreich, Middelburg und Amsterdam in den Niederlanden. Abhängig von den Ausgangspunkten an der afrikanischen Küste und den Ankunftshäfen an der amerikanischen Küste dauerte die Atlantiküberquerung durchschnittlich ein bis drei Monate.

Sie könnte sich jedoch erheblich verlängern, wenn in bestimmten Jahreszeiten rund um den Äquator Flauten vorherrschen. Bei ungünstigen Bedingungen machte der Sklavenkapitän in den Häfen der Cap Verden Halt. Die Sklaven wurden entladen und mit frischem Essen versorgt. Es finden sich für den Hafen von Nantes hinreichend detaillierte Spuren von 877 Sklavenhandelskampagnen, die zwischen 1707 und 1793 stattfanden und bei denen 294.489 Sklaven eingeschifft wurden. Im Durchschnitt beförderte jedes Schiff 336 Sklaven. Die menschliche Ladung eines Sklavenschiffes umfasste im Allgemeinen ein Drittel Frauen sowie eine begrenzte Anzahl Kinder und Jugendliche.

Die Frauen wurden in einem für sie reservierten Raum untergebracht; Sie hatten keinen Kontakt zu Männern. Auch waren sie ja nicht in Fesseln gelegt. Außer bei schlechtem Wetter gingen die Sklaven tagsüber oft an Deck und waren mit kleinen Arbeiten beschäftigt (Perlen auffädeln, Seile herstellen, Hüte für die Besatzung weben).

Die Sklaven erhielten morgens und abends eine Art Brei, der in großen Kesseln gekocht wurde. Es bestand teils aus Lebensmitteln aus Europa, teils an der afrikanischen Küste Gekauftem: Bohnen, Reis, Grütze, Hirsemehl, Maismehl, Maniokmehl. Palmöl und Chilischote wurden hinzugefügt. Gelegentlich wurde etwas Fleisch verteilt, 25g Speck pro Kopf auf den niederländischen Sklavenschiffen. Wo immer möglich wurden Kokosnüsse, Orangen und Zitronen verteilt, eventuell auch etwas Tabak und Brandy. Der für jeden von ihnen reservierte Platz reichte nicht aus, um es ihnen zu ermöglichen, auf dem Rücken zu liegen, und die Höhe erlaubte ihnen oft nicht auf allen Schiffen aufrecht zu stehen.

Im Übrigen wurden in den für Kapitäne bestimmten Anweisungen verschiedene Maßnahmen vorgeschrieben, um den Verlust von Menschenleben so weit wie möglich zu reduzieren, auch um zu verhindern, dass die Besatzung Sklaven belästigt. Strenge persönliche Hygiene, Gesundheitsüberwachung durch Chirurgen, häufige Desinfektion gab es sehr wohl – die Fracht war zu wertvoll! Unter normalen Bedingungen war die Überfahrt schon schwierig, im Falle einer Epidemie und schlechtem Wetter könnte es tödlich werden. Die Sterblichkeit von Sklaven während der Atlantiküberquerung konnte in beträchtlichem Ausmaß schwanken. Die durchschnittliche Sterblichkeitsrate scheint im Laufe der Zeit zu sinken.

Die Haupttodesursachen waren Epidemien wie Ruhr, Pocken, Skorbut, der Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Einschiffung, Unruhe und andere Faktoren, die die Reise verlängerten, Revolten, die Erfahrung des Kapitäns im Sklavenhandel. Zuerst kam bei Revolten die Klinge zum Einsatz, die mit Kartätschen, also Schrotkugelpackungen beladenen Kanonen, die weitaus tödlicher waren, dienten nur als letztes Mittel.

Nach der Niederschlagung eines Aufstands wurden in der Regel nur die Verwundeten und der Anführer der Meuterer getötet – manchmal, später häufiger durch Ertrinken oder durch Nahrungsverweigerung – um die Zahl der Opfer gering zu halten. Es gab auch Selbstmorde. Zwei Wochen nach der Abreise auf den portugiesischen Sklavenschiffen mussten alle Sklaven getauft werden, damit ihre Seelen im Falle ihres Todes ins Paradies gelangen würden.

Grundsätzlich waren sexuelle Beziehungen zwischen Sklavinnen und Besatzungsmitgliedern verboten. Einige Anspielungen lassen jedoch den Schluss zu, dass sie gewohnheitsmäßig stattgefunden haben. Es wurde lange als offensichtlich angesehen, dass die Sklavenreeder des 18. Jhdt. beträchtliche Gewinne aus dem Handel erzielten.

Derzeit stellt die aktuelle Forschung diese Sichtweise in Frage und zeigt, dass die Rentabilität niedrig war: 10% in Liverpooll oder niedriger, 6% in Nantes, 3% in Middelbourg. Die Meinung ist, dass die Gewinne aus dem Menschenhandel insgesamt nicht höher waren als die erzielten Gewinne anderer Handelssektoren wird derzeit festgestellt. Interessant, einige Regionen der Amerikas erhielten weitaus mehr Sklaven als andere.

In Nordamerika waren nur ca. 10% der Gesamtzahl der schätzungsweise 10 Millionen die Fahrt überlebenden Sklaven gelandet. Die meisten Sklaven verblieben auf den Westindischen Antillen, in Mittel- und Südamerika.

Wave!

In der lokalen Variante von Uber, Heetch sitzend, werden wir kurz durch einem Stau angehalten und der herbeigewunkene junge Mann mit Kübel und Schwamm wird vom Fahrer mit einem Nicken aufgefordert seinen Job zu tun. Er wischt die Windschutzscheibe eigentlich nur nass ab und will vom Fahrer sein Entlohnung bevor die Kolonne weiterfährt. Wie ich in den letzten Tagen gemerkt habe, sind ziemlich alle Geschäfte und Dienstleistungen in Dakar mit „Wave“ zu bezahlen – einem App mit einem lustigen Pinguin als Symbol der winkt. Entsprechend hält der Fahrer sein Handy beim Fenster hinaus und fordert den Fensterputzer anscheinend auf, seinen QR-Code zu präsentieren um den Zahlvorgang zu starten.

Das wäre der perfekte Schluss einer Kette die zwei Amerikaner erfunden haben. Leider ist der Dienstleistende nicht up to date und dem Fahrer fehlt es sichtbar an Kleingeld, danach suchend. Intuitiv gebe ich ihm 100 lokale Franc also 0,15 € und das scheint das Arbeitsverhältnis zu entlohnen. Wave und seine beiden amerikanischen Erfinder hat es sich zur Aufgabe gemacht, Afrika zum ersten bargeldlosen Kontinent zu machen. Auf einem Kontinent, auf dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung kein Bankkonto hat, baut Wave das erste moderne Finanznetzwerk auf – keine Kontogebühren, sofort verfügbar und überall akzeptiert. Eine lebensverändernde Finanzinfrastruktur!

Als mobiles Geld in Kenia erfolgreich wurde, hat es etwa eine Million Menschen aus der Armut befreit. Und doch, über 10 Jahre später, haben die meisten Afrikaner immer noch keinen Zugang zu erschwinglichen Möglichkeiten, um Geld zu sparen, zu überweisen oder zu leihen. Es ist nötig, um Unternehmen aufzubauen, für Familien zu sorgen, ein für uns normales Leben zu führen. Wave löst dieses Problem, indem es Technologie einsetzt, um ein radikal integratives und äußerst erschwingliches Finanznetzwerk aufzubauen. Natürlich nicht ganz selbstlos: pro Transfer behält sich Wave 1% des Betrages.

Nur Geld selbst drucken wäre noch besser. Das zahlen von Rechnungen, die Kontoführung sind allerdings „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Afrika zum ersten bargeldlosen Kontinent zu machen. Auf einem Kontinent, auf dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung kein Bankkonto hat, baut Wave das erste moderne Finanznetzwerk auf – keine Kontogebühren, sofort verfügbar und überall akzeptiert!“ meint wave.com Pro Transfer behält sich Wave allerdings 1% des Betrages. Nur Geld selbst drucken wäre noch besser. Weiter heißt es:

„Als mobiles Geld in Kenia erfolgreich war, hat es etwa eine Million Menschen aus der Armut befreit. Und doch, über 10 Jahre später, haben die meisten Afrikaner immer noch keinen Zugang zu erschwinglichen Möglichkeiten, um das Geld zu sparen, zu überweisen oder zu leihen, das sie brauchen, um Unternehmen aufzubauen oder für ihre Familien zu sorgen. Wave löst dieses Problem, indem es Technologie einsetzt, um ein radikal integratives und äußerst erschwingliches Finanznetzwerk aufzubauen.“

Die Mitbegründer, Drew Durbin, CEO und Lincoln Quirk, Head of Product), trafen sich als Mitschüler im ersten Jahr auf der Uni. „Sie wurden Freunde durch eine gemeinsame Liebe, einfache Produkte zu entwickeln, die eine soziale Wirkung haben.“

Saint Louis war Sklavenhafen, Handelspunkt, Hauptstadt. Heute ist die Fischerei die Nummer eins, Tourismus boomt. Die langgestreckte Insel davor war im 17. Jhdt. unbewohnt, weil die Einheimischen glaubten, sie sei von Geistern heimgesucht. Der Diagne von Sor, der örtliche Führer, erlaubte den Franzosen die Ansiedlung auf der Insel gegen eine jährliche Zahlung von „drei Stücken blauem Tuch, einem Maß scharlachrotem Tuch, sieben langen Eisenstangen und 10 Pints Schnaps“. Exportiert wurden Sklaven, Gold, Häute, Bienenwachs, Ambra und später fast ausschliesslich Gummi arabicum für Druckereien und Kosmetica.

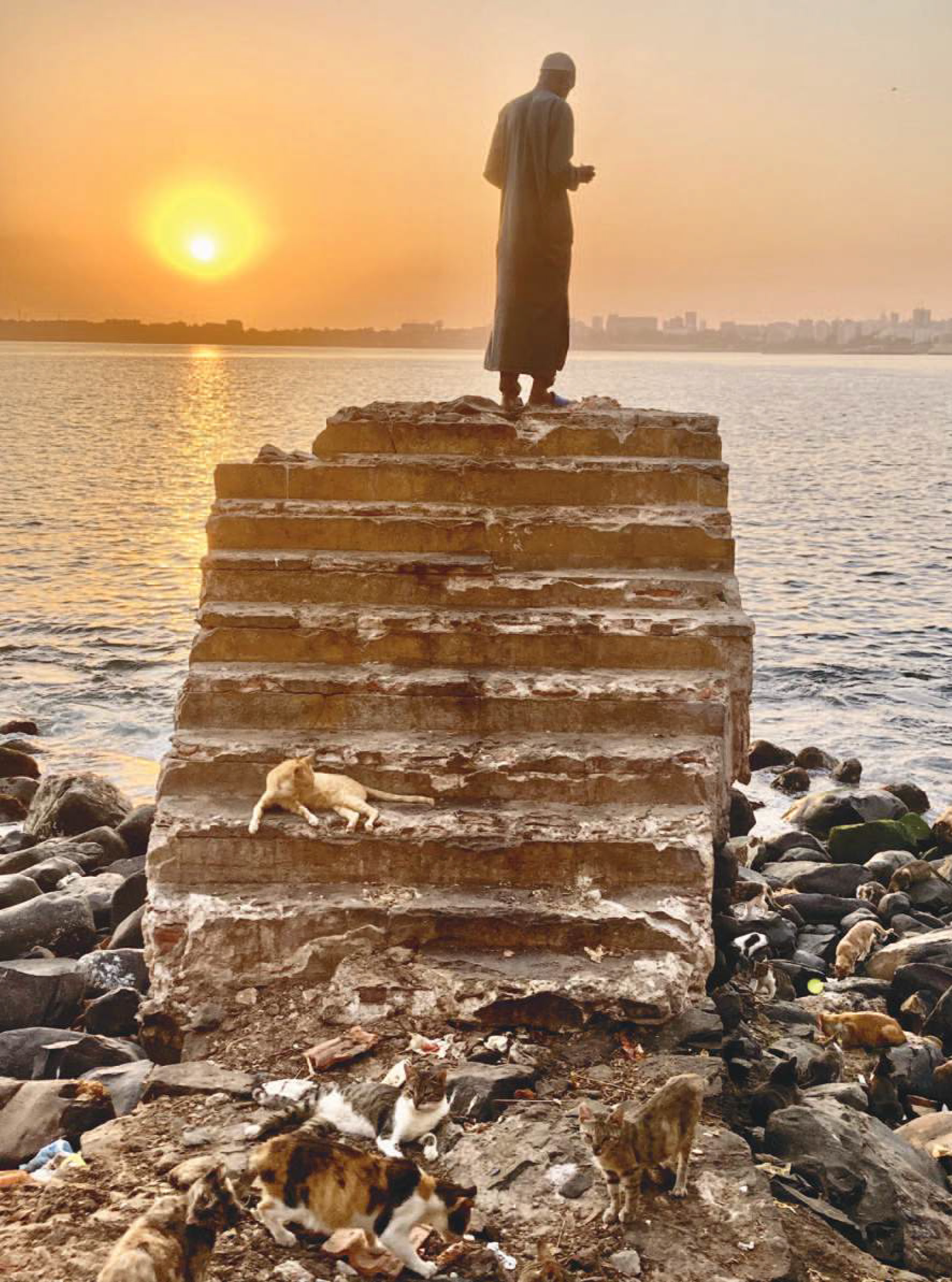

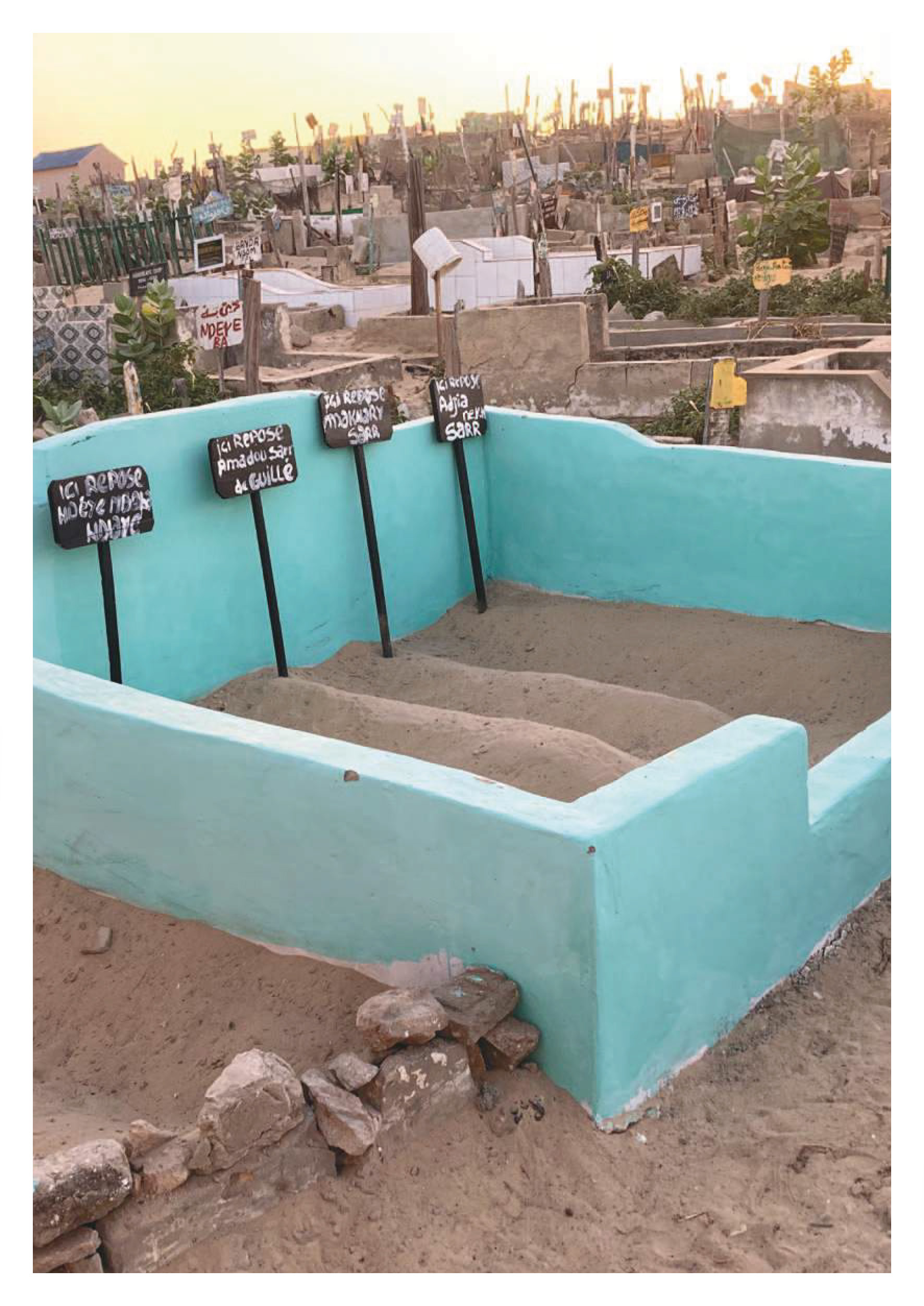

< Reste eines Landesteges auf Gorée

Der mehr als einen Kilometer lange Friedhof der Fischer auf der Äusseren Insel von Saint Louis >

Tatsachen

Eine Frau in Senegal wird 4,49 Kinder gebären, sie wird 70 Jahre alt und nur eine von 10.000 hat einen Arzt. In Österreich wiederum wird frau 84, hat 1,4 Kinder geboren. 42% der Senegalesen sind unter 15 und 66% nennen sich selbstständig. Nachdem man keine Unterstützung durch den Staat erfährt sind die Zahlen für Arbeitslosenmeldungen vermutlich sehr unscharf – daher auch unnatürlich ähnlich wie in Österreich: 3,7% erwachsene Arbeitslose, bei den Jugendlichen 5%. Und so sehe ich die Frauen am Fischmarkt, die Burschen in den Verkaufsständen ums Eck mit anderen Augen…

Strassenarbeit

Nur Geld selbst drucken wäre noch besser. Das zahlen von Rechnungen, die Kontoführung sind allerdings „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Afrika zum ersten bargeldlosen Kontinent zu machen. Auf einem Kontinent, auf dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung kein Bankkonto hat, baut Wave das erste moderne Finanznetzwerk auf – keine Kontogebühren, sofort verfügbar und überall akzeptiert!“ meint wave.com Pro Transfer behält sich Wave allerdings 1% des Betrages. Nur Geld selbst drucken wäre noch besser. Weiter heißt es:

„Als mobiles Geld in Kenia erfolgreich war, hat es etwa eine Million Menschen aus der Armut befreit. Und doch, über 10 Jahre später, haben die meisten Afrikaner immer noch keinen Zugang zu erschwinglichen Möglichkeiten, um das Geld zu sparen, zu überweisen oder zu leihen, das sie brauchen, um Unternehmen aufzubauen oder für ihre Familien zu sorgen. Wave löst dieses Problem, indem es Technologie einsetzt, um ein radikal integratives und äußerst erschwingliches Finanznetzwerk aufzubauen.“

Die Mitbegründer, Drew Durbin, CEO und Lincoln Quirk, Head of Product), trafen sich als Mitschüler im ersten Jahr auf der Uni. „Sie wurden Freunde durch eine gemeinsame Liebe, einfache Produkte zu entwickeln, die eine soziale Wirkung haben.“

„Butch“

Am ersten Morgen gehe ich neben der Bar am Eck vorbei, eine Gruppe von Motorroller-fahrern wird von einer großen Amazone in Armeehose beschimpft. Ein Passant erklärt mir den Ort als Afterhour-Treffpunkt nach einer langen Nacht.

Tage später am Hafen sehe ich eine weitere betont maskuline Frau im Gewimmel der Stände, Kisten schleppend. Niemandem ausser mir scheint das aufzufallen. Butch bezeichnet ja die betont maskulinen Geschlechtsausdrücke und/oder Geschlechtsidentitäten einiger Lesben, sich auch im Kleidungsstil ausdrückend.

Oft wird heutzutage eher der verwandte Begriff „masc“ verwendet. Diesem wird im lesbischen Kontext häufig der Bezeichnung „femme“ als Counterpart zugeordnet. Das geht also hier, öffentlich, unverdächtig. Homosexuelle Männer haben es aber absolut schwer in Senegal, der aktuelle Parlamentschef will sie ja laut Gesetz „verbieten lassen“. Die Gesetzeslage umfasst aktuell eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft und eine Geldstrafe für Schwule und Lesben.

Die Gesellschaft selbst ist nicht minder ablehnend, man nennt sie generell “Góor-jigéen”, also „Mann-Frauen“. Nur in Ansätzen feminines Männerverhalten wird sofort kommentiert, ein Musiker der mal ein zu kleines Täschchen trug, mußte sich zur Ehrenrettung entschuldigen, Mögliches negieren – und verbrannte live das verdächtige Teil.

Und das nachdem Dakar in den 70ern offenes Schwulsein nicht verdammte, sogar schätzte. Der englische Anthropologe Geoffrey Gorer schrieb dies schon 1935: „Sie tun ihr Bestes, um den Beinamen Mann-Frau (damals noch kein Schimpfwort) durch ihr Verhalten, ihre Kleidung und ihr Make-up zu verdienen; manche frisieren ihre Haare sogar wie Frauen. Sie leiden in keiner Weise in der Gesellschaft – im Gegenteil, sie sind als die besten Gesprächspartner und besten Tänzer gefragt.“

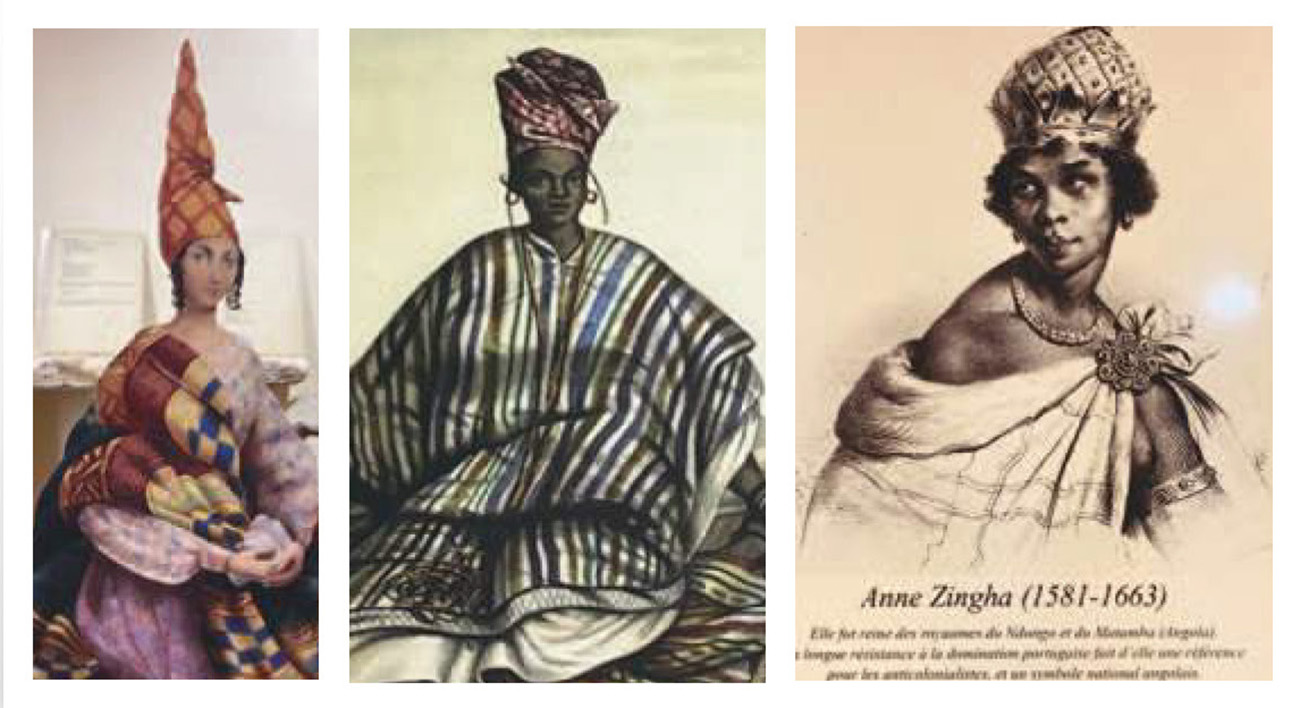

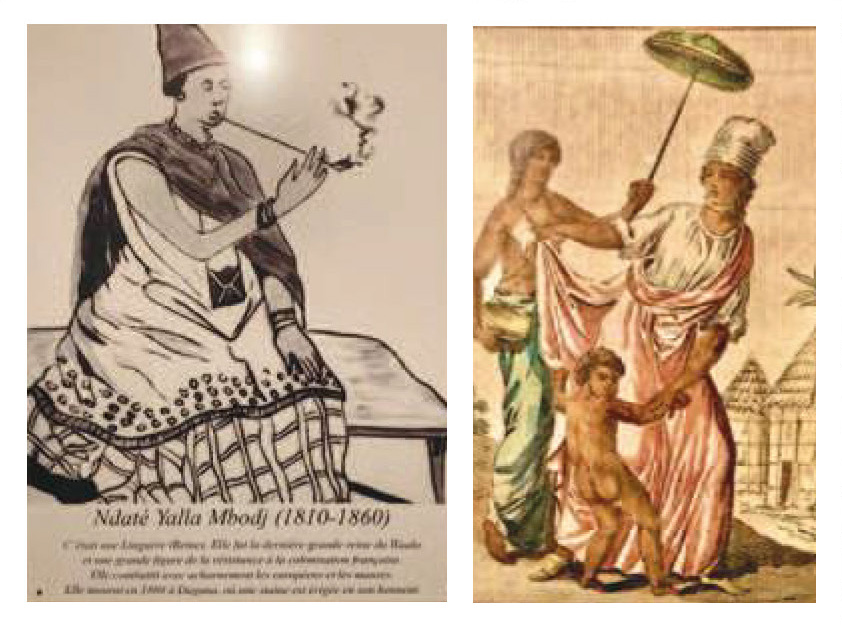

Signares

Klingt wie „Signora’. Das waren schwarze und Senegalesinnen gemischter Herkunft, die durch ihre Heirat mit europäischen Männern und ihr Erbe Einfluss hatten. Diese farbigen Frauen konnten in den Hierarchien des atlantischen Sklavenhandels einiges an persönlichen Vermögenswerte, Status und Macht erlangen. Es gab ein portugiesisches Äquivalent, das als „Nhara“ bezeichnet wurde, ein Name für portugiesisch-afrikanische Geschäftsfrauen, die durch ihre Verbindungen sowohl zur portugiesischen als auch zur afrikanischen Bevölkerung eine wichtige Rolle als Handelsvertreterinnen spielten. Signares hatten im Allgemeinen Macht in Handelsnetzwerken und Reichtum innerhalb der Beschränkungen des Handelns mit Menschen. Der Einfluss dieser Frauen führte zu Veränderungen der Geschlechterrollen im Archetyp der Familienstruktur. Einige besaßen große Landflächen sowie Sklaven.

Europäische Kaufleute und Händler, insbesondere die Franzosen und die Briten, ließen sich in Küstengesellschaften nieder, die von Signares bewohnt wurden, um von der größeren Nähe zu den Quellen des afrikanischen Handels zu profitieren. Die ersten dieser Kaufleute waren die Portugiesen und erhielten den Namen „lançados“, weil sie sich unter die Afrikaner „warfen“ und Beziehungen zu den einflussreichsten Signares knüpften, die sie akzeptierten, um Handelsprivilegien zu erlangen. Durch ihre Verbindungen zu beiden fungierten sie als Kontaktkanal zwischen den europäischen und den afrikanischen Herrschern der Region und kontrollierten praktisch den gesamten Handel zwischen Afrikanern und Europäern.

Der Ruf der Signares als wohlhabend wurde weithin bekannt, wie ein Bericht von Preneau de Pommegorge zeigt, einem französischen Entdecker, der bis 1765 zwei Jahrzehnte in Westafrika gelebt hatte. In seinem Bericht schrieb er, dass „die Frauen auf Saint-Louis im Allgemeinen eng mit weißen Männern verbunden sind und sich auf eine Weise um sie kümmern, wenn sie krank sind, die nicht besser sein könnte. Die Mehrheit lebt in beträchtlichem Wohlstand, und viele afrikanische Frauen besitzen dreißig bis vierzig Sklaven, die sie an die Gesellschaft vermieten.“ Viele Signares heirateten nach „gemeinsamem lokalem Recht“, das von Priestern des katholischen Glaubens anerkannt wurde. Diese Ehen wurden aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen geschlossen. Sowohl die Signares als auch ihre Ehemänner profitierten von diesen Partnerschaften. Die Europäer gaben ihre Namen an die Nachkommen weiter und damit auch ihre Abstammung. Als einige der Signares zu mächtig wurden, suchten Herrscher wie die portugiesische Krone nach Wegen, den Frauen den Reichtum wegzunehmen.

Verschiedene Verbrechen, die die portugiesische Krone den Frauen vorwerfen wollte, waren Verbrechen gegen den Staat oder Verbrechen gegen das Christentum. Ein Beispiel hierfür ist Bibiana Vuz de França. Sie war eine prominente Signare, die im Laufe der Jahre viel Reichtum und Sklaven anhäufte. Als die Krone erkannte, wie mächtig sie war, wollte man einen Weg finden, ihren Einfluss und ihre Macht zu untergraben. „Sie wurde der Rebellion, des Handels mit Ausländern und der Steuerhinterziehung beschuldigt, zusammen mit ihrem jüngeren Bruder und einem weiteren Mitverschwörer inhaftiert und auf die Kapverden gebracht.“ Sie konnte aber eine königliche Begnadigung erhalten und ihren jüngeren Bruder freilassen, auch nachdem sie einen Putsch gegen die Vertreter der Krone angeführt hatte.

Ihre Macht veranlasste die Krone – die erkannte, dass sie zu mächtig und zu einflussreich war – alle Anklagen gegen sie fallen zu gelassen – und sie galt erneut als loyal zur Krone. Der soziale Status der Signares ermöglichte auch eine größere soziale Mobilität auf der Dakar vorgelagerten kleinen Insel Gorée als in anderen Teilen Afrikas.

Obwohl es nur begrenzte Dokumentationen über die Ursprünge der meisten Signares gibt, scheint es wahrscheinlich, dass die Menschen auf Gorée zu dieser Zeit in mehrere soziale Klassen unterteilt waren: die Jambor oder Freigeborenen; die Jam oder Menschen mit Sklavenabstammung; die Tega und Ugaor, Schmiede und Lederarbeiter und Griots oder Geschichtenerzähler. Viele Signares gehörten der Jam- oder Griot-Klasse an und wurden oft von europäischen Männern geheiratet, weil sie als besonders schön galten. Die Schönheit der Signares wurde von manchen als der europäischer Frauen überlegen erachtet.

Reverend John Lindsay war Kaplan auf einem der britischen Schiffe, die 1758 Gorée eroberten, und besuchte später Saint Louis. In einem schriftlichen Bericht sagte er, dass die Wolof-Frauen „die Europäerinnen in jeder Hinsicht weit übertreffen“, und er verglich ihre „lockere, leichte, bequeme Kleidung“ mit der Kleidung „weiblicher griechischer Statuen“. Sobald sie mit europäischen Männern verheiratet waren, halfen Frauen ihnen bei der Abwicklung vieler ihrer Handelsangelegenheiten und Transaktionen und erlangten selbst wirtschaftliches und soziales Ansehen in der Gemeinschaft. Sie konnten trotz niedrigerem sozialen Status durch ihren Familienstand Macht in der Gemeinschaft gewinnen.

Dennoch gab es einige Widerstände gegen die Privilegien, die die Signares genossen. Der französische Botaniker Michel Anderson sagte beispielsweise, dass die gute Behandlung der afrikanischen Frauen unfair sei, da sie oft in besseren Positionen seien als französische Männer der Unterschicht.

Er argumentierte jedoch, dass diese unfaire Sonderbehandlung der Signares nur natürlich sei, da es keine weiblichen europäischen Siedler gab, die die europäischen Männer hätten heiraten können, und Männer in heißen Klimazonen es schwerer fänden, den Reizen einer Frau zu widerstehen, besonders der Signares, die seiner Meinung nach „ein ebenso gefährliches wie attraktives Geschlecht“ seien.

Das Beispiel Betsy Heard (1759 – nach 1812): Sie war eine euro-afrikanische Sklavenhändlerin und Kauffrau. Ihr Vater war ein Unternehmer, der von Liverpool, England, nach Guinea gereist war. Ihre Mutter war Afrikanerin. In jungen Jahren wurde Betsy als außergewöhnlich intelligent erkannt, also schickte ihr Vater sie nach England, höchstwahrscheinlich in die Nähe von Liverpool (wo es normalerweise 50-70 Afrikaner und gemischtrassige Nachkommen von Händlern gab, die eine englische Ausbildung erhielten). Nach Abschluss ihres Studiums kehrte sie nach Westafrika zurück und gründete einen Handelsposten, wobei sie dem Handel ihres Vaters folgte.

Schließlich erbte sie die Sklavenhandelsfabrik und die Verbindungen ihres Vaters. Bis 1794 hatte sie ein Monopol auf den Sklavenhandel in der Region etabliert und besaß den Hauptkai in Bereira, mehrere Handelsschiffe und ein Lagerhaus. Sie galt bis zum Ende des Jahrhunderts als inoffizielle Königin des Flusses. Noch eine im Sklaven Business erfolgreiche Dame: Eine Legende (ohne Beweise) berichtet, dass Anne Nzinga in Angola ihre Liebhaber hingerichtet hat. Laut Dappers „Beschreibung Afrikas“ hielt sie 50 bis 60 Männer, die als Frauen verkleidet waren, als ihren Harem und ließ sie bis zum Tod um das Privileg und die Pflicht kämpfen, die Nacht mit ihr verbringen zu dürfen.

Am Morgen wurde der Gewinner hingerichtet. Und, ein Verhandlungstipp von ihr: Im ersten einer Reihe von Treffen versuchte Nzinga, ihre Gleichstellung mit dem Vertreter der portugiesischen Krone sicherzustellen. Als sie bemerkte, dass der einzige Stuhl im Raum dem Gouverneur gehörte, gab sie sofort einem ihrer Assistenten ein Zeichen, der auf Hände und Knie fiel und für den Rest der Sitzung als Stuhl für Nzinga diente…

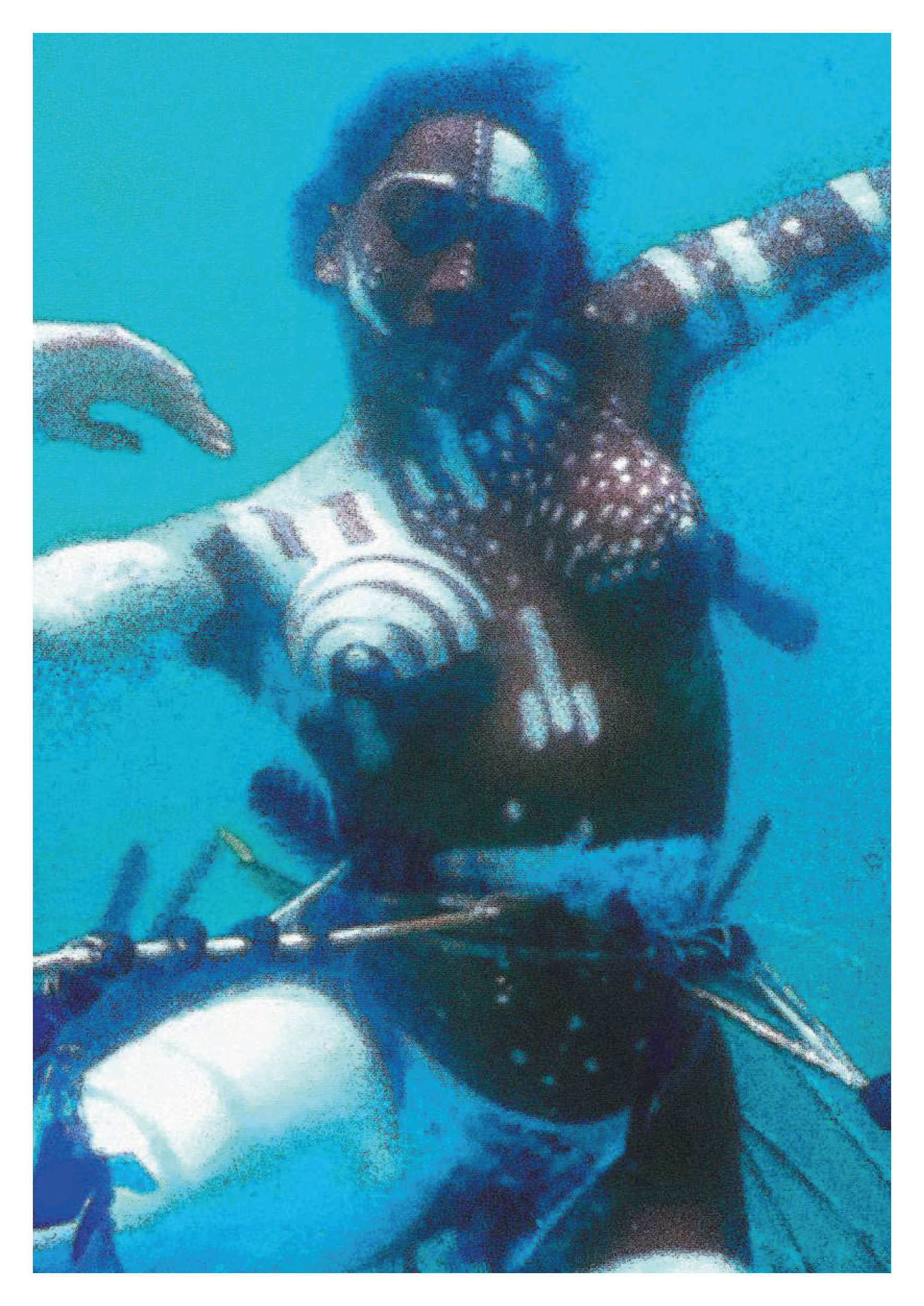

Schwarzes Atlantis

Das für mich berührendste Kulturerlebnis Dakars war eine US-Videoinstallation im „Musée des Civilisations Noires“. Ayana V. Jackson zeigt ein mythisches Königreich im Atlantik, das von Babys versklavter afrikanischer Frauen bevölkert war, die während der Mittelpassage verstorben über Bord geworfen wurden – oder weil krank zum Springen gezwungen wurden.

Eine Unterwasserwelt ermächtigter AfrikanerInnen entsteht, ergänzt um eine feministische, heilige Aquatopie, in Anlehnung an afrikanische Wassergeister wie Mame Coumba Bang aus Senegal, Yemanya aus Benin und Nigeria, Kionda aus Angola.

Frühere Fotoarbeiten von Ayana V. Jackson / Museumsbesucher

Ölung

Die Jungs am Platz für das Reparieren und Ausschlachten von Autos, die Füße bloß mit Flipflops bedeckt, am fetten Range Rover vermutlich eher herumimprovisierend.

Den ganzen Tag im öligen Sand werkend, um halb sechs Uhr für das Abendgebet dann auf Plastikmatten sich daneben die Füße waschend, wie es sich gehört in den Vorschriften des Islam.

Allein der Dreck dieses Tages wird nie wieder heruntergehen…

00:05

Diese Zahlen in Verbindung mit „17.“ sollten dem AirBnb–Vermieter Issa mitteilen wann mein Flug ankommt. Und so war es auch. Ihn wie vereinbart anrufend meint er das Zimmer wäre nicht fertig weil ich ja am 18. ankomme! Nach meiner Bitte um einen Lösungsvorschlag gab es keine Antwort mehr von Issa.

Okay, in einer absolut fremden Stadt, ohne ein Gefühl für die lokale Sicherheit und um inzwischen zwei Uhr morgens ist die Option auf sperrigen Sesseln in der Flughafen-Ankunftshalle zu schlafen nicht die beste. Plan B, eigentlich Plan A, nähmlich mit dem Taxi zu fahren ist hiermit sinnlos, also setze ich mich in den öffentlichen Bus, der Flughafen ist ja 60 km von der eigentlichen Stadt entfernt. Der Plan mich langsam der Stadt zu Frühere Fotoarbeiten von Ayana V. Jackson / Museumsbesucher nähern um in der Früh ein Ausweichzimmer zu finden oder von Issa einen Vorschlag zu bekommen scheint mir am sinnvollsten.

Eine Stunde später bin ich an einem kleinen Busbahnhof in Zentrumsnähe. Die Stadt schläft – aber nicht dieser Platz: es ist inzwischen drei Uhr morgens und ein steter Fluss von Menschen kommt in Taxis oder Privatautos um mit einem Bus Dakar zu verlassen. Eine Parade von Frauen in bunten Gewändern, von Männern im Business Anzug.

Die meisten scheinen zu Hause dicke Rollen mit breiter Frischhaltefolie zu haben – die meisten Gepäckstücke sind wie in Kokons eingesponnen. Wenn die drei Gepäckträger gerade Pause haben, scherzen wir und trinken Kaffee bis ich dann doch auf der Bank einschlafe, mich sicher fühlend.

Schlimm genug…

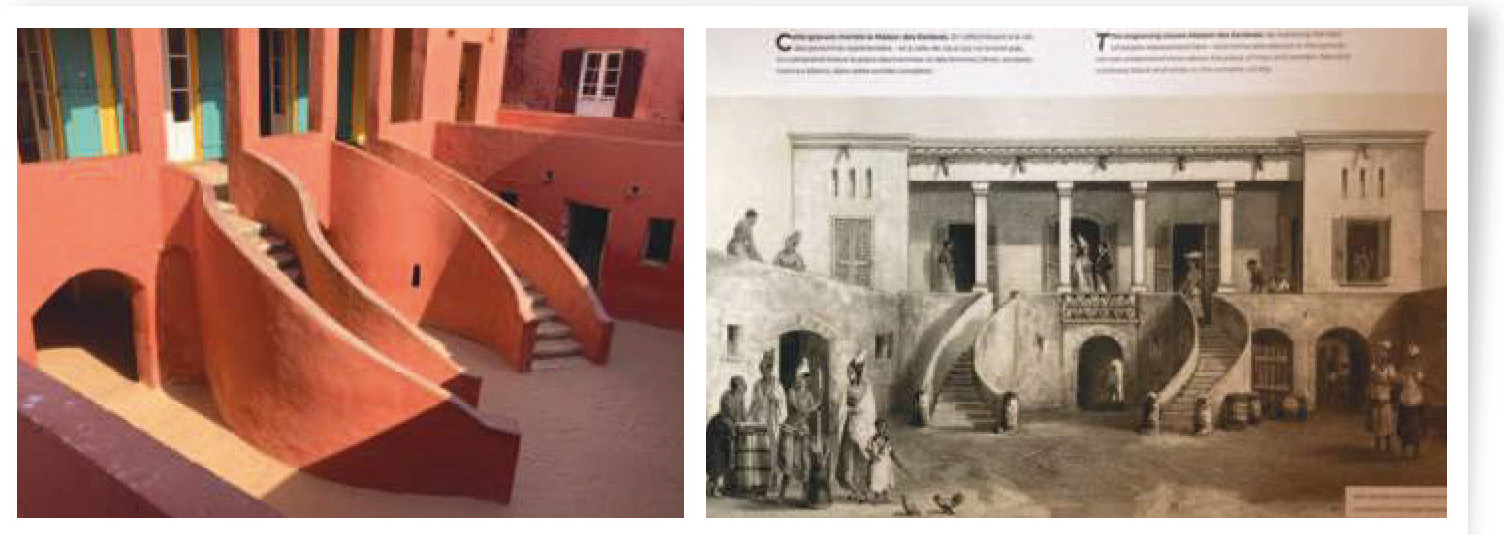

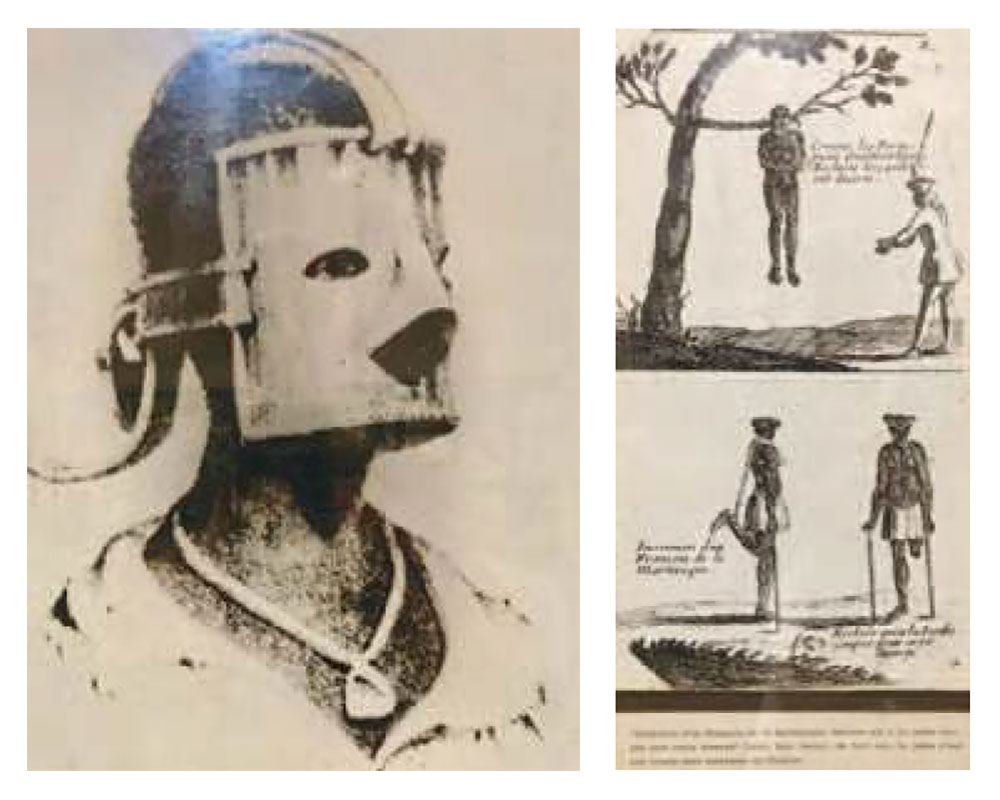

Im 20. Jahrhundert erwarben Familienmitglieder des aus Gorée stammenden Boubacar Joseph Ndiaye ein Anwesen aus dem 18. Jahrhundert, das im 19. Jhdt. das Zuhause der wohlhabenden senegalesischen Geschäftsfrau und Signare, also freien Afroeuropäerin Anna Colas Pépin war. Ndiaye verbrachte mehrere Jahre seiner Kindheit in diesem Anwesen.

1960, im Jahr der Unabhängigkeit Senegals von Frankreich, und mit der persönlichen Ermutigung von Léopold Sédar Senghor, einem bedeutenden Dichter, Denker und ersten Präsidenten des unabhängigen Senegals von 1960 bis 1980, begann Ndiaye mit seiner Erforschung des Anwesens.

Die damals resultierende Interpretation der Residenz, die er in Maison des Esclaves (Haus der Sklaven) umbenannte, stützte sich auf die einzigartige „Macht des Ortes“ sowie auf frühe wissenschaftliche und populäre Schriften zum transatlantischen Sklavenhandel. Ndiaye fungierte zunächst als ehrenamtlicher Kurator, dann als Museumsgründer und Chefkurator bis zu seinem Tod im Jahr 2008.

Ndiaye schuf ein originelles Interpretationskonzept, das einer „Tür ohne Wiederkehr“, das sich auf eine Tür im Erdgeschoss des Hauses bezieht, die zum Atlantischen Ozean hinausgeht. Sie als symbolischen letzten Abreisepunkt vom afrikanischen Kontinent für die durchreisenden Sklaven positionierend. Das Konzept der Tür ohne Wiederkehr wurde seither an zahlreichen Orten in Ghana und anderswo wiederholt. Holztüren aus Ghana und Nigeria wurden sogar als „authentische“ Türen ohne Wiederkehr an Sammler und Museen verkauft.

Ndiayes interpretative Erzählung ist untrennbar mit dem Maison des Esclaves verbunden. Das „Mueum“ ist drei Gehminuten vom Hafen entfernt, und Besucher gehen eine gepflasterte und sandige Straße entlang. Wenn sich Besucher nähern, scheint sich das Maison des Esclaves in Größe oder Stil nicht von der Nachbarschaft der Familienresidenzen zu unterscheiden, die es umgeben. Der Eingang und das untere Stockwerk wurden architektonisch verändert und angepasst, um ein Ambiente des späten 18. Jahrhunderts zu schaffen.

Möbel und Zierelemente der Residenz wurden vollständig entfernt, um das Besuchererlebnis bewusst auf die kontrastierende obere und untere Etage und die Architektur der Innenräume zu konzentrieren. Beim Betreten sind die meisten Besucher von der „normalen“ und fast intimen Größe der Residenz überrascht, ein starker Kontrast zu den von mir gesehenen massiven Befestigungsanlagen entlang Ghanas „Castle Coast“.

Heutigen Forscher haben das Menschenhandelsvolumen von Gorée drastisch um einige Nullen reduziert. Was neue Forschung und Erkenntnisse zunehmend ans Licht bringen, ist ein Thema, das in der öffentlichen Kultur noch immer nicht dargestellt wird – das Thema der einheimischen oder häuslichen Sklaverei – das die heutigen afrikanischen Gesellschaften, darunter auch die des Senegals, stark geprägt hat. Die Interpretation im Maison des Esclaves konzentriert sich allein auf das Thema der für den Export bestimmten Transitsklaven. Während Exportsklaven während ihrer Durchreise auf der Insel möglicherweise vor Ort beschäftigt wurden, waren sie nur kurze Zeit auf der Insel.

Exportsklaven und einheimische Sklaven hatten einen sehr unterschiedlichen Status und teilten weder ein ähnliches Leben noch ähnliche Schicksale. Einheimische Sklaven wurden sowohl in der globalen als auch in der lokalen Erzählung weitgehend zum Schweigen gebracht. In ähnlicher Weise wurden sie in der öffentlichen Kultur marginalisiert oder ignoriert, obwohl sie ab dem 18. Jahrhundert die vorherrschende Bevölkerung der Insel waren.

Und auf Gorée bestand diese Bevölkerung zu etwa 75% aus Frauen – eine erstaunliche Tatsache, die den Besuchern völlig unbekannt ist. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als der Großteil des Landes auf Gorée im Besitz der afroeuropäischen Eliten war, verschwanden die Sklavenunterkünfte auf Gorée und Herren und Sklaven lebten zunehmend Seite an Seite.

Keiner der neuen Beweise, die im letzten Jahrzehnt zur Dokumentation des Standorts „Maison des Esclaves“ zusammengetragen wurden – Archivsammlungen, Originalmanuskripte, Familiengeschichten, archäologische Untersuchungen oder Architekturanalysen – wurde in die Interpretation des Standorts einbezogen. Die Integration neuer Beweise würde erfordern, dass das Maison eine andere Geschichte entwickelt, eine, die den Knotenpunkt seiner interpretativen Erzählung von seinem eigenen Standort weg verlagert und die Türen öffnet für die Tatsachen der Interaktionen und Leben auf der Insel.

Zu den Hauptakteuren dieser neuen Geschichten würden Mitbürger gehören: die Nachkommen der europäischen, afroeuropäischen und afrikanischen Eigentümer, Makler, Händler sowie die einheimische versklavte weibliche Mehrheit auf der Insel. Diese Nachkommen sind nicht abwesend, nicht namenlos und nicht auf der anderen Seite des Ozeans, sondern leben im Gegenteil im Hier und Jetzt des senegalesischen Alltagslebens. Nicht die viel geringer als vermuteten Zahlen verschiffter Menschen ist die eigentliche Geschichte von Gorée, insbesondere die Koexistenz während und vor allem nach der Sklavenzeit.

Das Maison des Esclaves ist ein einzigartig kraftvolles Symbol für Besucher und andere historische Stätten, da es die Rolle der öffentlichen Bildung und die Wirkung demonstriert, die die „Macht des Ortes“ vermitteln kann. Selbst wenn sich die Details der historischen Erzählung ändern sollten („Was ist hier passiert?“), behandelt der Ort Themen im Zusammenhang mit unfreiwilliger Migration und Zwangsarbeit, dem Erbe der Ungleichheit, dem Imperium und der Aneignung, der Kolonialgeschichte und den postkolonialen Folgen.

So viel Spass darf auch sein…

Es gibt immer und überall ein Scherzkeks das einen über den Tisch ziehen möchte. Gestern Abend am Fischmarkt, der sich in einer unglaublichen Abendstimmung zum Meer hin und den sich hart brechenden Wellen öffnet.

Ich hebe hinter den Transportkisten einen angeschwemmten Schwimmer für Fischernetze im Sand auf. Einer der dort Fische in Kisten voller Eis sortierenden Männer sieht mich dabei, sagt es einem anderen der mich sofort laut zu sich ruft. Streng blickt er mich an und sagt: „Der ist meiner!“. Als ich behauptete es in keiner Vermisstenanzeige gelesen zu haben, muss er sofort grinsen, besteht aber weiterhin auf der Behauptung.

Und hier kommt mein Joker: „Ja, ich habe einen Schwimmer, aber ich weiß nicht ob es wirklich der Ihre ist – welche Farbe hatte ihrer, rot oder blau?“. Nochmals lacht er und sagt letztendlich: „rot“. Als ich ihm mein eindeutig gelbes Fundstück zeige, krümmen sich er und alle Umstehenden inklusive mir vor Lachen.

Signare 2024

…aus Neugier, noch nachschauen wie es nach dem Fischerfriedhof weitergeht: Der eigentliche Fischmarkt ist dann plötzlich dort, vier mal so groß wie der andere: Die schweren Holzboote kommen dort am flachen Ufer an, Männer mit Plastikkisten gehen hüfthoch ins Wasser, Frauen mit Kübeln machen dasselbe – so wird also entladen… ziemlich heftig und chaotisch auf den ersten Blick.

Wenn bei uns für diese Abwicklung Typen mit Laptops im Gewirr herumstehen würden, sitzt hier am Ende eines anscheinend ausgeklügelten Systems je eine Frau beim eisgefüllten Lastwagen und macht Kreuzchen in ein Heft, eines pro Mann mit Kiste auf dem Kopf.

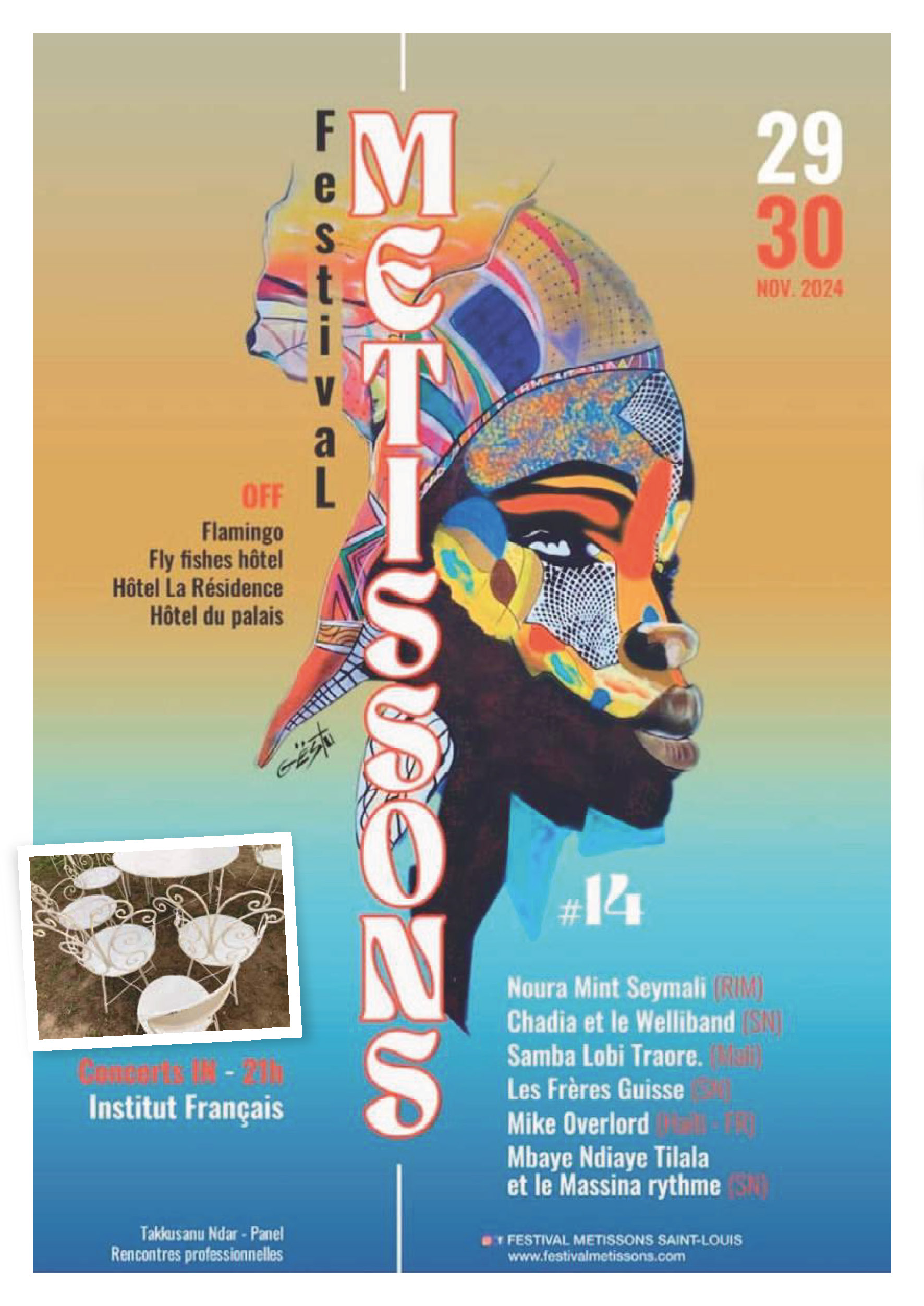

Einer der Gründe für Senegal. dieses wunderbare Treffen lokaler Musiker im Palmengarten >

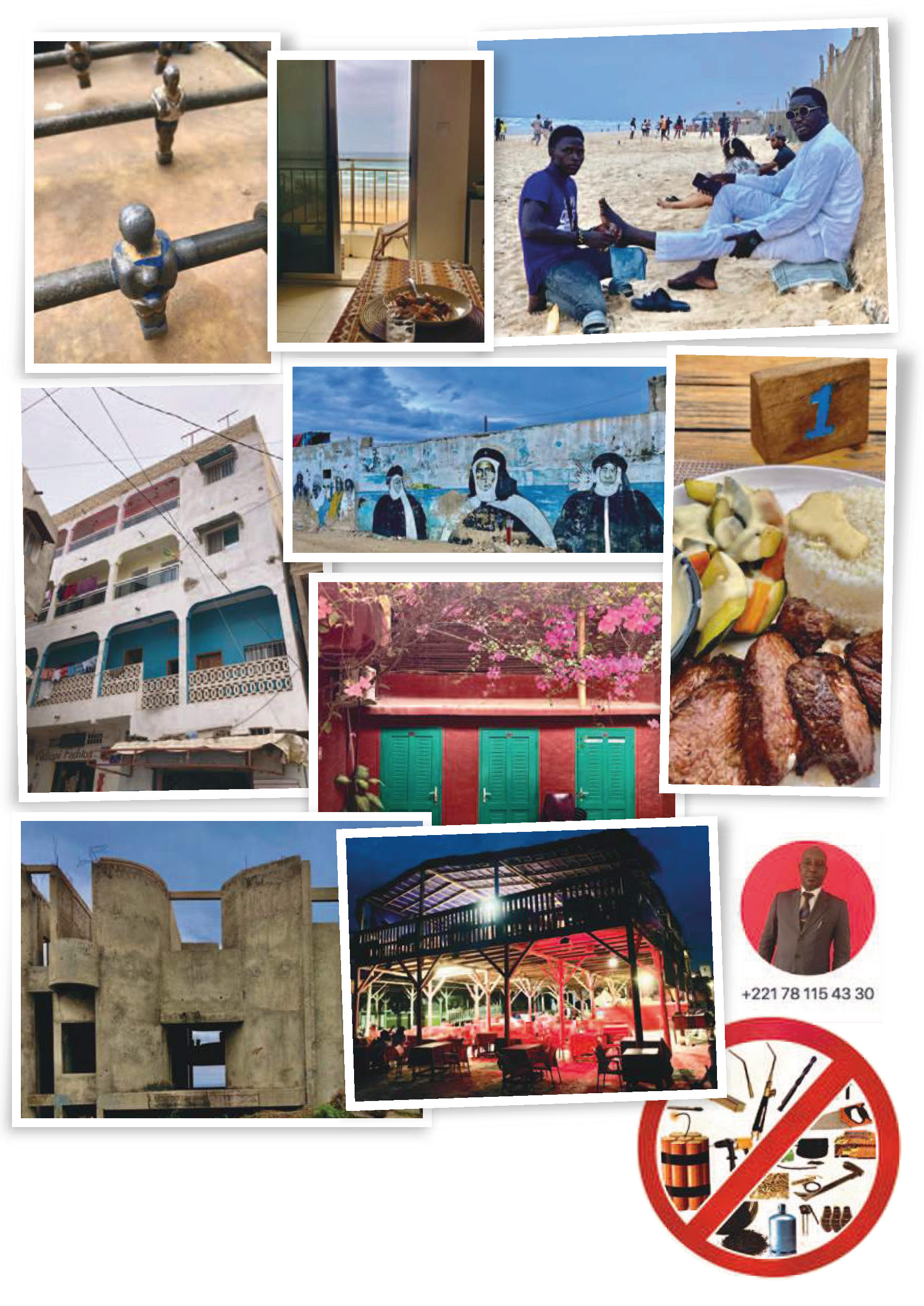

…die Gassen gleich hinterm noblen Restaurant – zum Abschluss schenke ich mir eine Thunfisch-Ceviche und einen Zebubraten / Der Strand BCEAO / Ewig unfertige Bauten / Abdou, mein letzter Taxifahrer / der Flughafen den man nur ohne Sprengsätze nutzen darf.

Goodbye Dakar

& Saint Louis,

merci à Senegal!