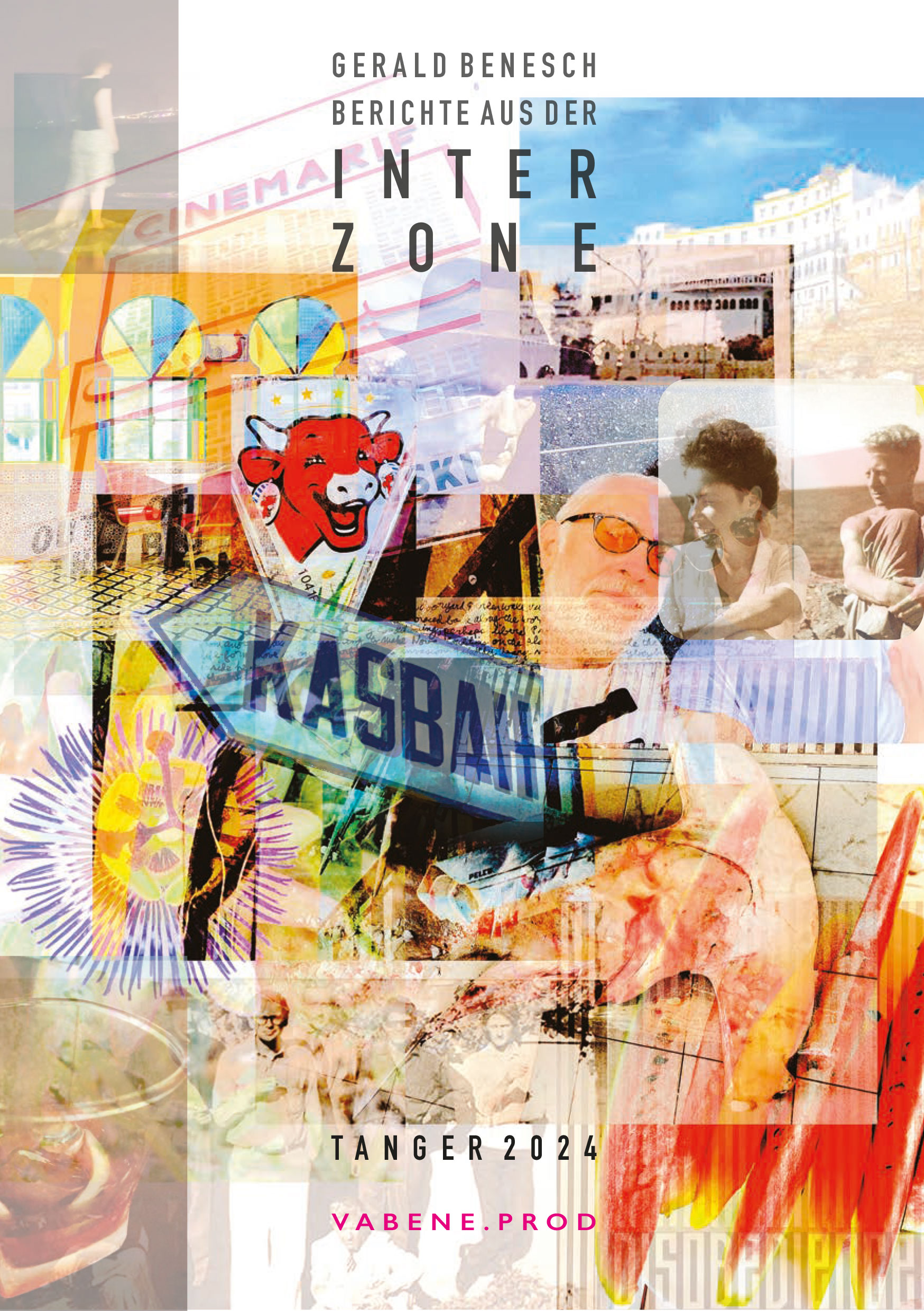

Funfact vom Frühstücksbuffet:

Das Motiv der lachenden Kuh auf dem Streichkäse-Dreieck geht auf den französischen Illustrator Benjamin Rabier zurück, der im Ersten Weltkrieg Lastkraftwagen des Militärs mit dem Bild einer Kuh, welche lacht, dekorierte. Dieses Bild nannte er „Wachkyrie“, eine Anspielung auf die mythologische Figur der Walküre, die durch die Opern von Richard Wagner weltberühmt wurde. Die Namensgebung sollte die Verwendung von Wagner in der deutschen Kriegspropaganda persiflieren. Ein Käseproduzent aus dem französischen Jura nutzte das Design friedlich.

GERALD BENESCH

BERICHTE AUS DER

INTERZONE

TANGER 2024

Die Internationale Zone von Tanger

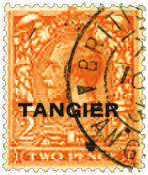

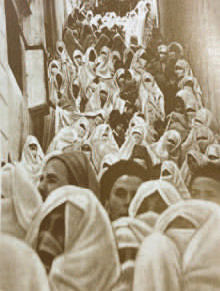

auch Interzone genannt – war ein von 1923 bis 1956 von mehreren Mächten gemeinsam verwaltetes Territorium im Norden Marokkos. Frankreich und der Sultan von Marokko, Mulai Abd al-Hafiz, einigten sich im Vertrag von Fès vom 1912 auf die Errichtung eines französischen Protektorats, das ganz Marokko, nicht aber Tanger umfasste.

Die Souveränität verblieb formell beim Sultan von Marokko. Er wurde durch den Mendoub – einen Hochkommissar – vertreten, der im Zentrum Tangers residierte und einen französischen Berater hatte.

Im Zweiten Weltkrieg besetzte das zwar neutrale, aber faschistische Spanien unter Franco 1940 die Internationale Zone von Tanger. Am 11. Oktober 1945 räumte Spanien auf Anordnung der Tanger-Konferenz der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs in Paris die Stadt. Das Gebiet wurde erneut Internationale Zone. Spanisch bleibt bis heute Zweit- und Drittsprache im Norden. Am 1. Januar 1957 wurde die Internationale Zone an den wenige Monate zuvor wieder unabhängig gewordenen Staat Marokko zurückgegeben.

In der internationalen Zone gab es keinen Militärdienst, keine Sozialabgaben und keine Devisenbeschränkungen. Darin lebten 1956 rund 150.000 Menschen, davon 60.000 Europäer, 75.000 muslimische Marokkaner (Berber und Araber) sowie 14.000 marokkanische Juden. Die Bewohner der Tanger-Zone genossen umfassende Steuerprivilegien, es gab keine Einkommens- oder Vermögensteuern. Wegen ihres Status als Freihandelszone war die Stadt 1956 Sitz von 81 Banken und 5000 Briefkastenfirmen. Der Hafen von Tanger war zollfrei, der Schmuggel ein einträgliches Geschäft. Die Tanger-Zone führte rund 20-mal so viel ein, wie sie ausführte. Unter den Exportgütern waren Anfang der 1950er Jahre auch Erzeugnisse der tschechoslowakischen Waffenindustrie, die nach Israel, Burma, Vietnam und Indonesien geliefert wurden.

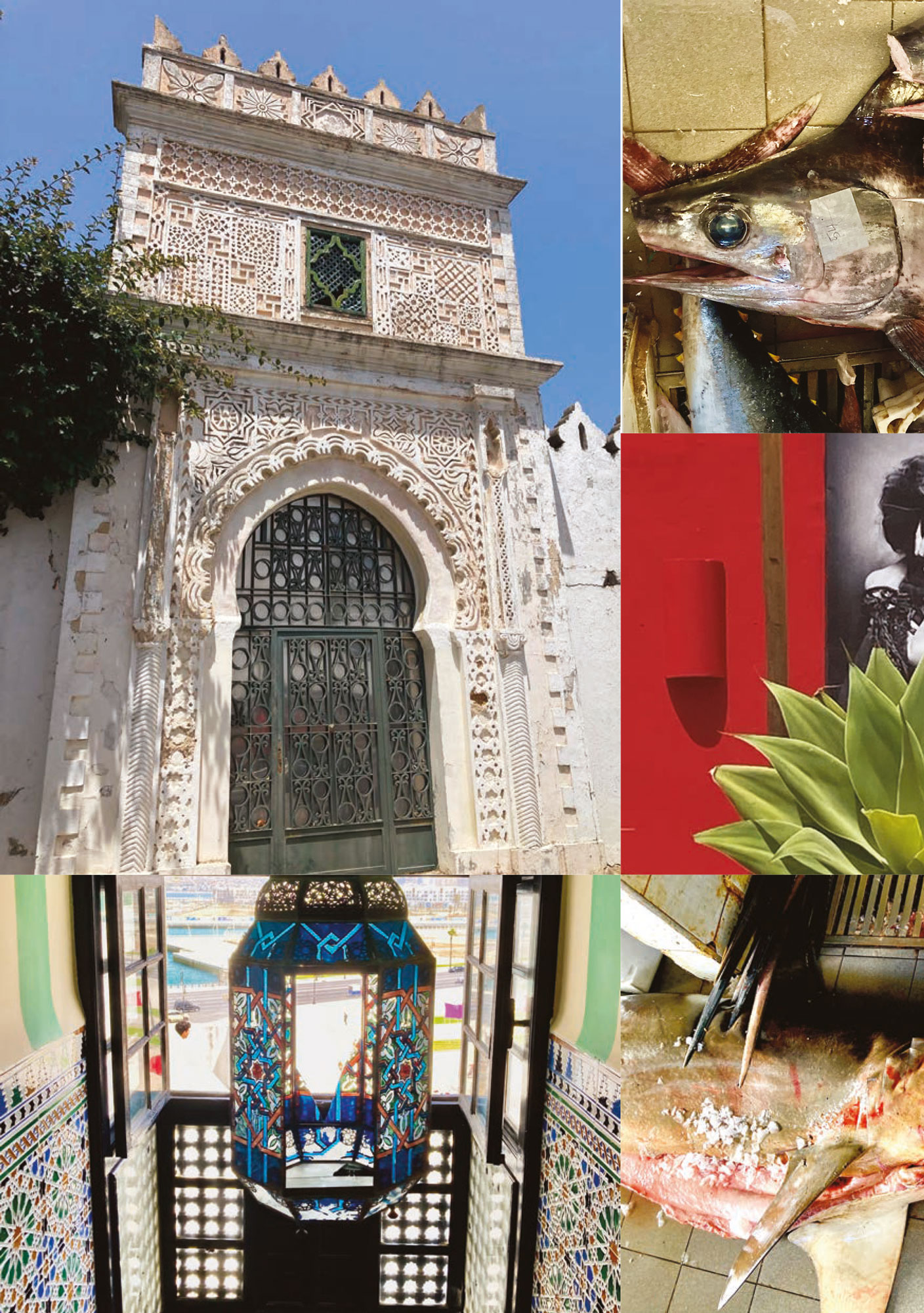

Tingis: Herkules spaltete an dieser Stelle die Erde und schuf so die Meerenge von Gibraltar, in der Mittelmeer und Atlantik ihre Gewässer vermischen. Wahrscheinlich wurde Tanger im 5. oder 6. Jhdt. v.Chr. von Karthagern gegründet. Später geriet die Siedlung Tingis unter römische bzw. byzantinische Herrschaft, bevor sie im Jahr 702 von den Arabern erobert wurde.

1

Es gab mehr als ein Dutzend europäische und fünfzehn muslimische Bordelle mit mehr als 300 Prostituierten. Homosexualität war geduldet und einige Knabenbordelle machten Tanger zu einem der beliebtesten Reiseziele für Homosexuelle aus der ganzen Welt. Die Stadt war berüchtigt wegen der großen Mengen von Haschisch, das die Bauern im 100 km entfernten Rif-Gebirge anbauten.

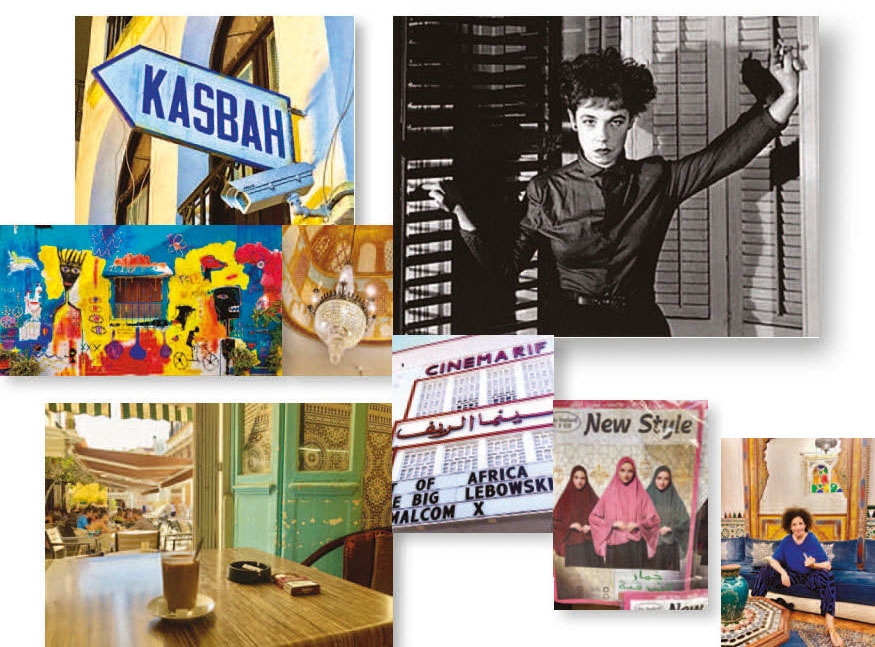

Wegen ihrer Freizügigkeit war die Internationale Zone Anziehungspunkt für Schmuggler, Sinnsucher, Reiche, Schwule und Exzentriker, für Aussteiger und Außenseiter jeglicher Art. In den 40er und 50er Jahren trafen hier Spione auf Kriminelle, denen daheim Gefängnis drohte, verfolgte Juden, Adel und Franco-Gegner aus dem benachbarten Spanien auf Beatniks und Hipster aus San Francisco und dem Rest der USA.

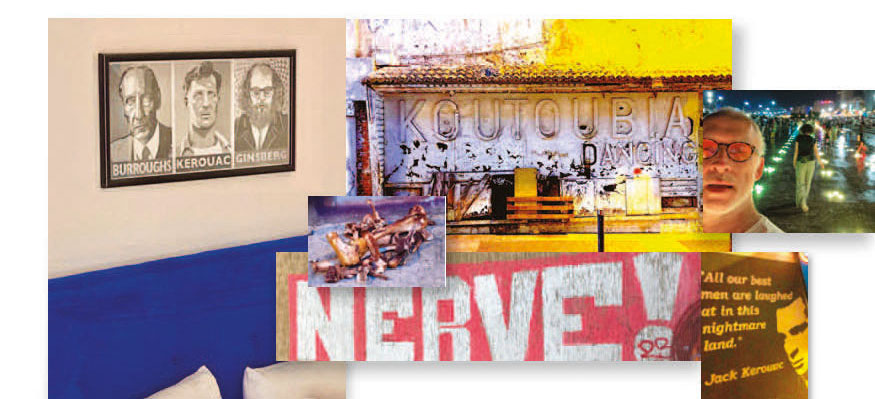

Truman Capote nannte Tanger „Die Stadt der Lumpen“. Er war wie Tennessee Williams und William S. Burroughs selten unbekifft. Burroughs’ Naked Lunch, ein Klassiker der modernen amerikanischen Literaturgeschichte und Kultbuch der Hippie-Bewegung, das 1959 erschien, wurde hier geschrieben. Auch das reale Vorbild für den fiktiven Handlungsort in Burroughs Kurzgeschichtensammlung „Interzone“ war Tanger. Unter den bekanntesten Werken dieser Zeit ist auch Mohamed Choukris Autobiographie „Das nackte Brot“. Die englische Ausgabe entstand in enger Zusammenarbeit mit Paul Bowles, der bereits in den 1940er Jahren nach Tanger gezogen war und den die Bertolucci-Verfilmung seines Marokko- Roman, „The Sheltering Sky“/Himmel über der Wüste, international bekannt machte.

Also, nix wie – nochmals – hin!

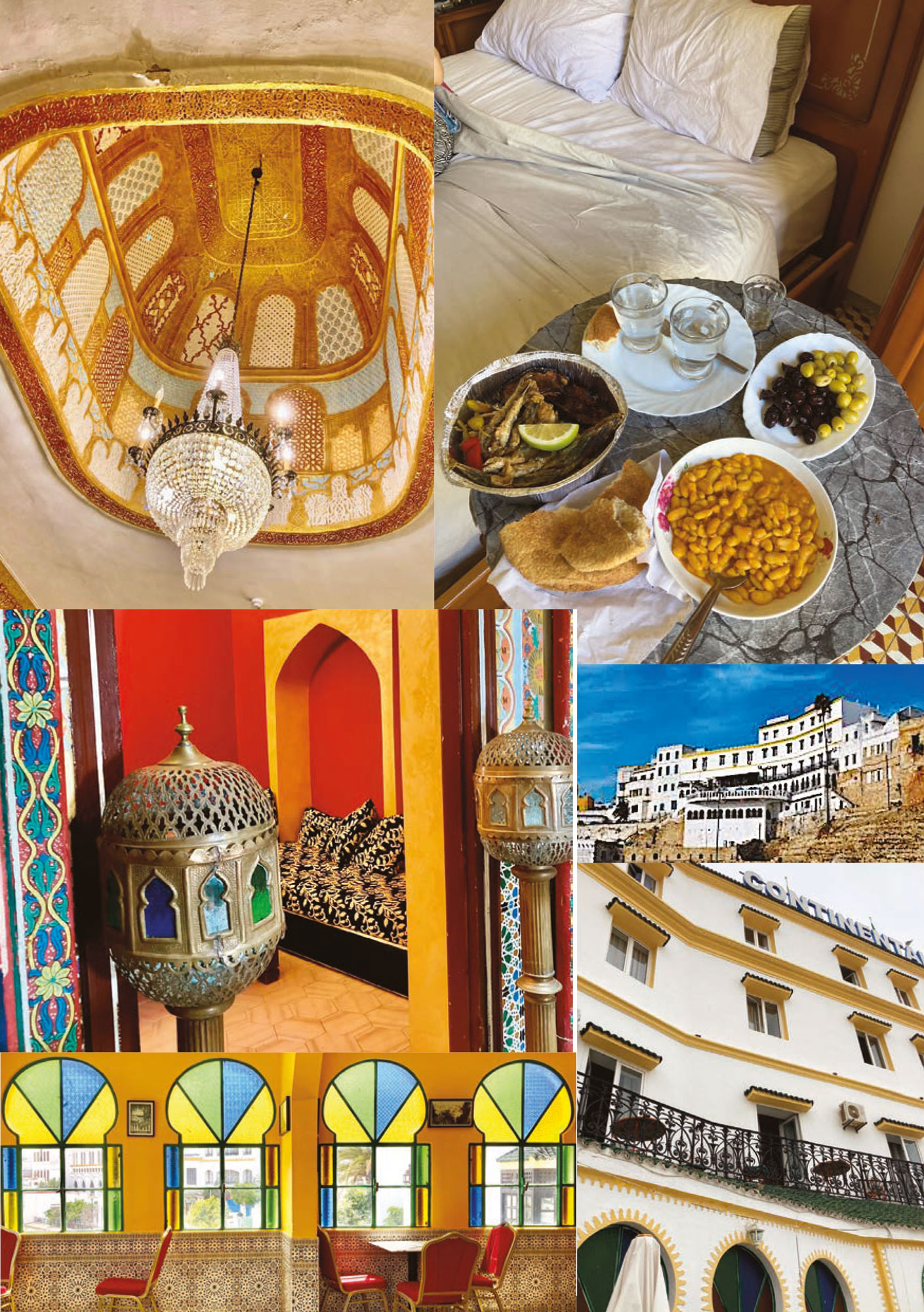

2

Karkoubi

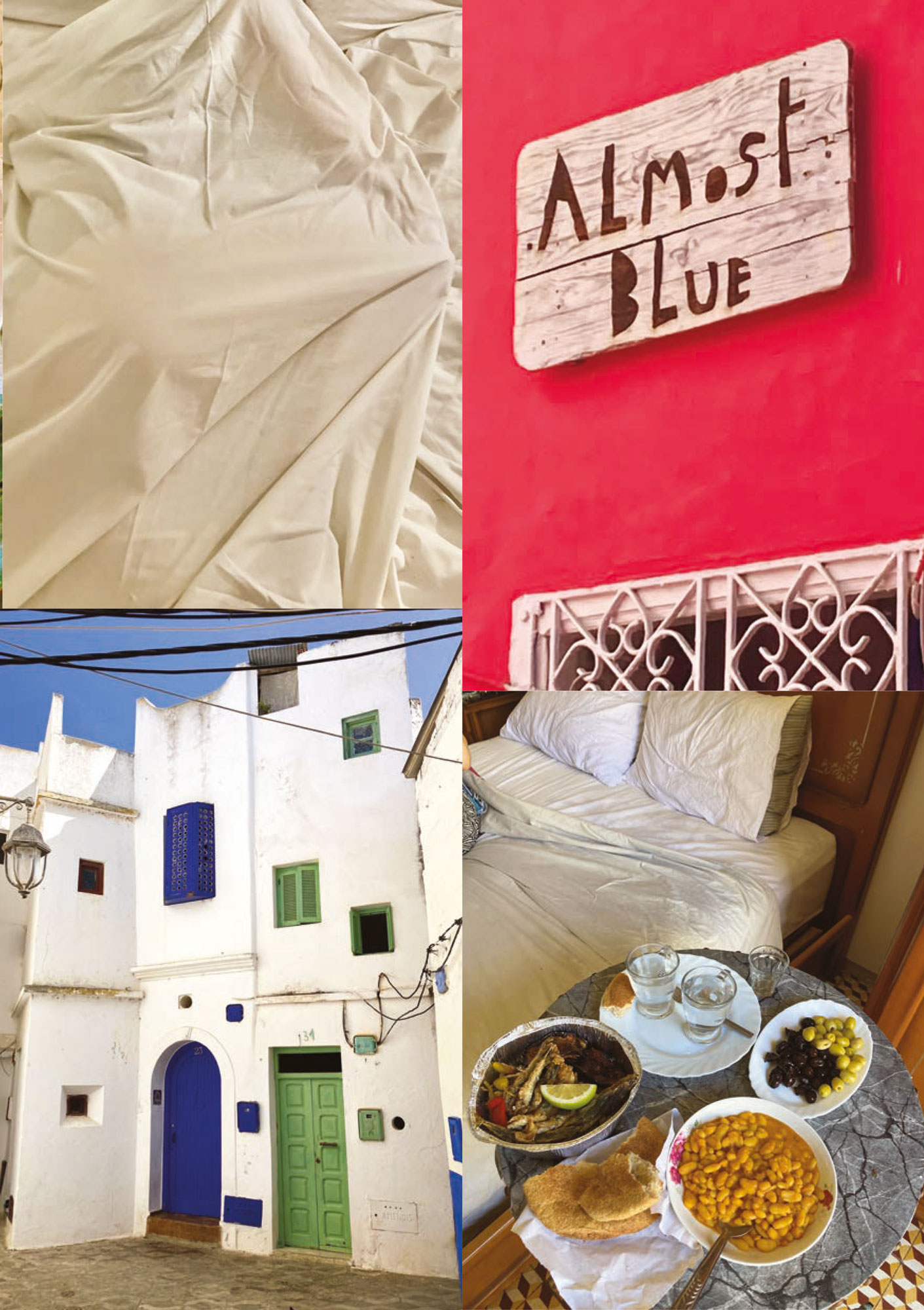

Auf den Hügel hinter der alten englischen Kirche setzen wir uns mit dem Snacks aus der feinen Bäckerei von der vorbeiführenden Straße. Die Luft hier oben war spürbar kühler, ein leichter Hauch zog vom Meer herauf durch die Gassen bis zu uns herauf. Einige Inschriften und niedrige Mauerreste, die menschliche Proportion definierten, wiesen dies klar als verlassenen arabischen Friedhof aus. Die kühle Moschee hier heroben ist gleichzeitig das Grabmal des Stadtteiligen Sidi Bouarrakia der sich im 18. Jahrhundert gegen erste koloniale Übergriffe Englands auf Tanger mit seinen Gefolgsleuten erfolgreich wehrte.

Hier ist längst Ruhe eingekehrt, die internationalen Übergriffe seither waren nur diplomatischer Art, am besten aber erinnert in Form der Beatnicks die sich hier die Klinken zu Hotelzimmern oder zu von reichen Expats bewohnten Palästen oben in der Kasbah kiffend gegenseitig in die Hand drückten. Helden des amerikanischen Untergrunds, von Burroughs bis Ginsberg, von Bowles bis zu den Stones hatten hier einen Freiraum, den sie nutzten für Kreativität und Spaß mit dem internationalen Jet-Set.

Hier oben also ein Rückblick räumlich und zeitlich, ergänzt um eine Gruppe junger Männer die 100 m entfernt zusammensitzen und ebenfalls die kühle Brise zu genießen scheinen. Dieser Eindruck bleibt auch nachdem herumgehend einige der Grabumfassungen – behelfsmäßig mit Kartons und alten Matratzen – zu Nachtlagern umfunktioniert erkennbar sind.

Irgendwann kommt eine der vielen streunenden Katzen vorbei, einer der jungen Männer spielt sich mit ihr und hantiert mit einem kleinen Plastiksack den er spielerisch, so scheint es, immer wieder zum Mund führt, Luft hineinbläst und wieder heraussaugt. Anscheinend um die Katze zu amüsieren.

3

Nach unserem improvisierten Picknick gehen wir an den fünf vorbei und der nähere Eindruck erklärt den seltsamen Vorgang von vorhin: der Katzenfreund und Atemkünstler steht an der Mauer des Mausoleums, er gestikuliert ins Nichts. Drei seiner Freunde sind im gefolgt in den kühlen Schatten. Einer blieb und sein Anblick macht uns klar worum es hier eigentlich geht: Drogen haben Marokko für sich wieder entdeckt, die Armut und Arbeitslosigkeit geben Ihnen die Chance sich in der Gestalt von „Karkoubi“ wieder einzunisten. Aus einem Plastiksack eingeatmet und aktuell sogar in Tabletten gepresst. Der Wunsch sich billig aus dem Alltag zu beamen, das Hirn auszuschalten, gelingt damit – wenn auch mit katastrophalen Folgen für die Gesundheit, mit noch weniger Chancen im harten Leben Marokkos zu bestehen. Nachlesend entdecke ich noch, dass auch Heroin wieder Aufschwung hat.

Südamerikanische Kartelle die sich in den nahen Rif-Bergen mit Marihuana eindecken: Sie bezahlen dies gerne mit ihrem Heroin das in Amerika kaum mehr Abnehmer findet. Fentanyl und Crystal Meth aus eigener Produktion sind dort die neuen Geschäftszweige, die afghanischen Connections gibt es ja noch, wenn auch schwächer. Der Friedhof wird anscheinend bald von den Nobelprojekten der Gegend einvernahmt, die Eingangspforte wurde kommentarlos in der Strassenmitte daneben eingebaut. Die Junkies werden bald wo anders liegen müssen.

Karkoubi ist die umgangssprachliche Bezeichnung – eigentlich ein traditioneller Berbertanz – für eine narkotische Substanz, die durch Mischen von Psychopharmaka mit Haschisch, Alkohol und Leim entsteht. Chemische Lösungsmittel für Farbverdünner, Reifenkleber, Nagellack, Haarspray und sogar TipEx können auch enthalten sein. Die Gehirnaktivität wird gedrosselt, was zu schwerwiegenden schädlichen Auswirkungen führt. Die Droge versetzt in einen zombieähnlichen Zustand. In geringen Dosen verursacht sie Euphorie, die einer vorübergehenden Trunkenheit ähnelt. In höheren Konzentrationen löst sie Halluzinationen, undeutliche Sprache, Verwirrung und Bewusstlosigkeit aus. 80% der Festnahmen in Marokko stehen in Zusammenhang mit Karboubi. In Casablanca haben z.B. 5% der Erwachsenen Erfahrungen mit der Billigdroge. Und 45% der Jugendlichen!

4

Max holte mit dem Tennisschläger aus und verprügelte damit den Polizisten.

Gleich danach: Der Polizist holte aus und schlug dem gesandten Eseltreiber der Amerikaner mit seinem Dienststock eine Platzwunde.

Danach: Maxwell liess sich vom Chauffeur zum Strand fahren und verprügelte wie erwähnt den noch im Dienst befindlichen Polizisten. Von der Legation aus forderte er am nächsten Tag den Polizeipräfekten auf, diesen zu entlassen. Was auch geschah.

Später: Rosita, die Frau von Max, die mit dem Polizeichef verwandt war, konnte veranlassen, dass der Polizist seinen Posten wieder bekam.

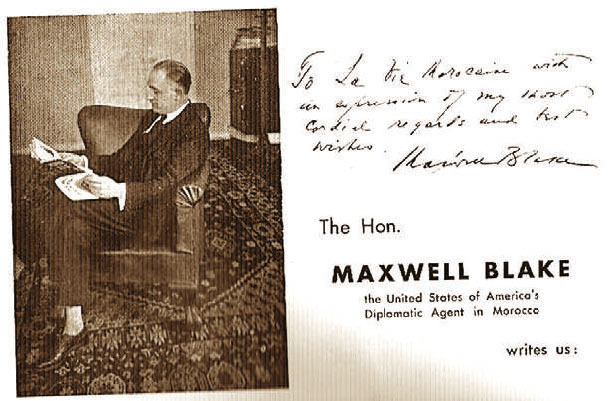

1777 hatte der Sultan von Marokko als erster Staat überhaupt die frisch geschlüpften USA anerkannt und ihnen seine Freundschaft und Kooperation zugesagt. In der Folge gab es die ersten Diplomaten in Tanger. Maxwell war der Vater von John Blake, in dessen kleiner Autobiografie diese Episode vorkommt, so sehr von elitärem Hochmut strotzend, so banal.

Der Autor findet daran angesichts der damals noch viel stärkeren Armut vor der Haustüre nichts seltsam. Er listet in der Aufzählung der Angestellten der Villa seines Vaters, der von 1911-1941 Legat in Tanger war, Menschen auf, die mit dem Striegeln der Pferde, mit dem Kehren der Terrasse, mit Wachdiensten und dem Servieren bei Empfängen betraut waren. Und drei Kindermädchen weil ja drei Kinder. In einem Aufwand und zu lokal sehr geringen Kosten immer noch aufgeblasen und doch nicht vom Gesandten zu tragen waren. Max, der Prügel mit dem Tennisschläger an Inferiore austeilte und nach seiner Pensionierung in Amerika zweimal umziehen musste weil er von den Umständen und Kosten eines normalen Lebens keine Ahnung hatte.

Entgegen dem sonstigen kolonialen Verhalten Frankreichs war Marokko nie eine Kolonie wie diese in im Herzen Afrikas, der Südsee oder der Karibik. Als der marokkanische Sultan um 1911 nach Aufständen im Lande und Zoff mit Spanien Frankreich bat ein Protektorat für Marokko zu übernehmen nahm man das gerne an und blieb bis 1959 im Lande. Was in Sprache, Kulinarik und Alltagskultur immer noch sehr präsent ist. Der Nachfolger von Max kam mit einem Bürostab von sechs Personen, innerhalb eines Jahres war er auf über 60 angewachsen, vor allem Geheimdienstleute die in einem geheimen Raum den Funk Nordafrikas abhörten. Das Jahr war 1941, Italien hatte bereits Äthiopien eingenommen, Europa lag in Trümmern.

5

Die sozialen Unterschiede in Marokko sind enorm: So ist der offizielle Anteil der Armen auf dem Land mit 22% fast doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. Die Analphabetenrate wird auf gesamt über 40% geschätzt, 73% der Frauen auf dem Land gelten als Analphabetinnen.

Millionen Menschen leben also unter einer Armutsgrenze jenseits unserer Vorstellungen. Fast 80% davon kommen aus dem ländlichen Raum. Kinder leiden unter dieser sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit am meisten. In einigen Regionen fehlt es an grundlegender Infrastruktur wie dem Zugang zu Trinkwasser, Gesundheitszentren, Elektrizität und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Straßen sind in einem katastrophalen Zustand, und die Schulen sind kilometerweit von den Wohnorten entfernt. Diese Faktoren sind der Grund dafür, dass immer weniger Kinder auf dem Land in die Schule gehen oder diese frühzeitig abbrechen. Die Zahl der Schüler, die ihre Schullaufbahn beenden, ist allerdings seit einem themenbezogenen Projekt seit 2004 gesunken: in allen Schulformen von 38% auf 30%. Geschlechterungleichheit: Vor allem Mädchen dürfen nicht zur Schule gehen. Im Jahr 2004 sind 58,18% der Mädchen aus dem ländlichen Raum, im Vergleich zu 18,68% aus der Stadt, nicht in die Schule gegangen. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen: die marokkanische Mentalität und Tradition, die eher die Bildung der Jungs unterstützen, die Tatsache, dass viele Mädchen arbeiten und früh heiraten. In der Folge sind Bildung, Gesundheit und Entwicklung der Mädchen gefährdet. Armut und Unwissenheit führen dazu, dass die Eltern ihre Mädchen in Haushalten arbeiten lassen, damit sie früher zur „Einkommensquelle“ werden. Anstatt sie zur Schule zu schicken.

Junge Mädchen werden immer noch mit 16, 15 oder sogar mit unter 14 Jahren verheiratet. In manchen abgelegeneren Regionen sind 83% der verheirateten Frauen minderjährig. Und trotzdem finden sich an touristischen Orten junge Frauen in Beratungspläzen, besser Enlisch parlierend als gleichaltrige junge Männer.

Gerade einmal ein Viertel der Frauen im arbeitsfähigen Alter geht tatsächlich einem Beruf nach. Zugleich ist die Arbeitslosigkeit unter den Absolventen der Universitäten sehr hoch und liegt in Teilen des Landes bei bis zu 40% – und damit mehrfach über dem offiziellen Durchschnittswert. Personen mit weniger hohen Bildungsabschlüssen und einer eher auf das Handwerk ausgerichteten Ausbildung sind weit weniger von Arbeitslosigkeit betroffen.

Letztlich, hat die Monarchie die Verantwortung, das letzte Wort. Der König ist laut Verfassung das weltliche und das geistige Staatsoberhaupt. Er ist auch Führer der Gläubigen, also der Wortführer auch in Religionsfragen. Hoffentlich übersieht er nicht die in den kommenden Jahren nach früheren Anstellungswellen durch Pensionierung frei werdenden 100.000 Beamtenbüros und den ansteigenden massiven Bedarf an Menschen im Gesundheitswesen.

Andererseits: Telekommunikation boomt, Industrieparks entstehen, den Reichen geht es gut. Die Legitimität des Monarchen ist historisch gewachsen. Die demokratische Legitimität kommt da nicht wirklich nahe. Bei Wahlen kommen die Parteien nicht auf sehr klare Mehrheiten. Deshalb bekommen sie nicht ausreichend politisches Gewicht, um wirklich eine politische Vision durchzusetzen.. Also eine Regierung, die zwar regiert – aber ein althergebrachtes System, das beobachtet, kontrolliert. Mit einem geschätzten Privatvermögen von 5,2 Milliarden Euro gehört der „Roi des pauvres“ definitiv nicht den Armen: Die königliche Familie war als Mehrheitsaktionärin neben anderen Investments an der „Omnium Group Nord-Africain“ beteiligt, einer Holding, die unter anderem im Bergbau, dem Immobiliengeschäft, der Kosmetik-, Nahrungsmittel-, Telekommunikations-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungbranche tätig ist. Insgesamt machten allein die ONA-Anteile der königlichen Familie im Jahr 2009 6% des marokkanischen Bruttoinlandsprodukts aus. Die Nachfolgeholding firmiert unter SNI, „Société Nationale d’Investissement“. Und hielt 2011 dann insgesamt 8% des BIP.

Der König ist laut Einschätzung der US-Botschaft „Morocco’s leading businessman and banker”. Als mit Abstand größter Landeigner und Lebensmittelproduzent ist der König auch steuerbefreit. Er verfügt über Paläste in Casablanca, Fès, Marrakesch, Meknès, Agadir, Ifrane, Oujda, Rabat und Tétouan, sie gehören offiziell dem marokkanischen Staat – der auch für deren Unterhalt aufkommt.

Fehlt in der Auflistung: das Wochenendhäuschen der königlichen Familie bei den Ouzoud-Wasserfällen

6

2-3 Euro

Hinter dem protestantischen Friedhof in dem Hochadel aus England, amerikanische Diplomaten und hängengebliebene Abenteurer und Aussteiger liegen, idyllisch, von Katzen bewacht. Ums Eck ein Parkhaus. Die erste Etage ist eigentlich ein Flohmarkt der sich teilweise als Kunstgalerie gibt. Frischkäse und Gemüse werden am Rand auch angeboten. Eindeutiger ist die Ausrichtung der im Parkdeck abgestellten Autos: hier bringt man sicher seinen Range Rover mit Vierradantrieb, seinen neuen Mercedes unter. Und weil die Autos ja auch mal geputzt werden müssen, kann man diesen Job gleich links der Ausfahrt von professionellem Personal tätigen lassen.

7

Wenn am Flughafen SIM-Karten verkauft werden, wenn vor den Cafés Kinder Taschentücher anbieten und greise Männer Schals, dann ist dies Ausdruck eines Landes das noch auf vielen Ebenen aufzuholen hat: Schulbildung ist zwar Pflicht, Effizienz und Aussteigerquote fragwürdig, Analphabetismus nach wie vor viel zu häufig. Überall herscht nach wie vor ein massiver Unterschied zwischen Männern und Frauen im Berufsleben.

Das Pensionssystem ist hier ungewöhnlich weil verschieden ausgiebig bis verarmend, je nach Gruppierung als staatlicher Angestellter, Militär, Lehrer oder Arbeiter. Deshalb kann man hier beruhigt sein Auto aus der Garage hinausfahren, auf einen Kaffee gehen – und weiß sein Auto gereinigt durch Männer aus allen Altersschichten die mit Kübeln und Fetzen am Straßenrand sich anbieten. 2-3 Euro für das was man auch hier Handwäsche nennt.

8

Paul Bowles‘ Tanger in den 1930ern

„Wenn ich sagte, daß mir Tanger wie eine Traumstadt erschien, so meine ich das im striktesten Sinne des Wortes. Die Topographie dieser Stadt war reich an prototypischen Szenen. Überdachte Straßen, von denen wie von Korridoren Türen zu Räumen auf beiden Seiten abgingen, versteckte Terrassen hoch über dem Meer, Straßen, die eine einzige Treppe waren, dunkle Sackgassen, kleine, auf abschüssigem Gelände angelegte Plätze, die wie aus falscher Perspektive gemalte Ballettkulissen wirkten, mit Gäßchen, die nach verschiedenen Richtungen wegführten, aber auch klassisches Traumzubehör: Tun-nel, Mauern, Ruinen, Kerker und Klippen. Das Klima ist rauh und träge zugleich. Der Augustwind zischelte in den Palmen, zerrt an den Eukalyptusbäumen und fährt in das Rohrdickicht am Straßenrand. Tanger ist noch nicht in das stinkende Zeitalter des Automobils eingetreten.

Trotzdem warten einige Taxis neben den Kutschen am Grand Socco, und mit einem davon fährt man am Abend nach dem Essen heim. Man kann, vom Verkehrslärm ungestört, in einem der Cafés an der Place de France sitzen und nur den Zikaden in den Bäumen lauschen, und die Tatsache, daß die Erfindung des Radios Marokko noch nicht erreicht hat, bedeutet, daß man im Zentrum der Medina sitzen und nur das hundertfache Gewirr der Stimmen hören kann.

Die Stadt ist autark und gepflegt, eine Puppenmetropole, deren soziales und ökonomisches Leben durch die internationale Verwaltung und ihre effiziente Polizei seit 1923 zu einem aufgezwungenen lebenslangen Status quo gefestigt worden war. Es gab kein Verbrechen, und niemand dachte daran, die Europäer, deren Präsenz als nutzbringend für die Gemeinschaft angesehen wurde, nicht zu respektieren.“

9

„Der westlichen Zivilisation und ihren fragwürdigen Erziehungsmethoden habe ich mich nie unterordnen oder fügen wollen – in Berlin und Long Island ging mir auf, daß es mit der modernen, christlich geprägten „Kultur“ nicht weit her ist. Ein hinter anfechtbaren Benimmfassaden mühsam kaschiertes, im Verborgenen wucherndes Elend.

Die angreifbare, schlecht gespielte Autorität meines Vaters interpretierend um der im Kern sinnentleerten, europäisch-nord-amerikanischen Lebensform ein orientierungstiftendes, doch allzu wackeliges Gerüst zu unterlegen? Vergeblich. Eine Gaukelei, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Hier in Tanger beobachte ich, wie Menschen mit ihrem überwiegend kläglichen, materiell höchst prekären Schicksal von vornherein ihren Frieden geschlossen haben, durch Unterwerfung unter eine schwer definierbare Himmelsmacht.

Als Gegenüber zum westlich-unverschämtem, privatem Glücksanspruch. Die klaglose Akzeptanz innerhalb dieser anderen, „heitereren“ Armut scheint nachahmenswert. An Orten wie diesen darf ich endlich mein Rebellentum abstreifen, bedürfnislos sein, keinen Fortschritt für mich erwarten, gleichmütig vegetieren.

Ein willenloser, fremdbestimmter Idealzustand, wie ihn keine Droge der Welt herbeizuzaubern vermöchte. Eine Offenbarung. Von Kopf bis Fuß weißgewandet durch die Medina treiben, beständig hämmernde Trommeln rhythmisieren die Flanerie, ausgelöscht und frei.“

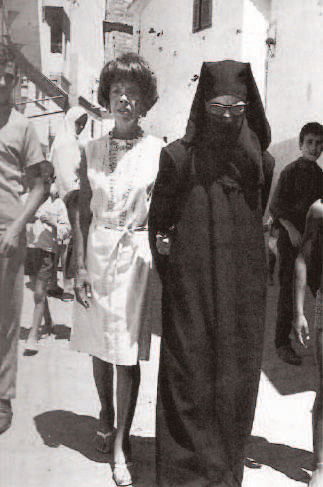

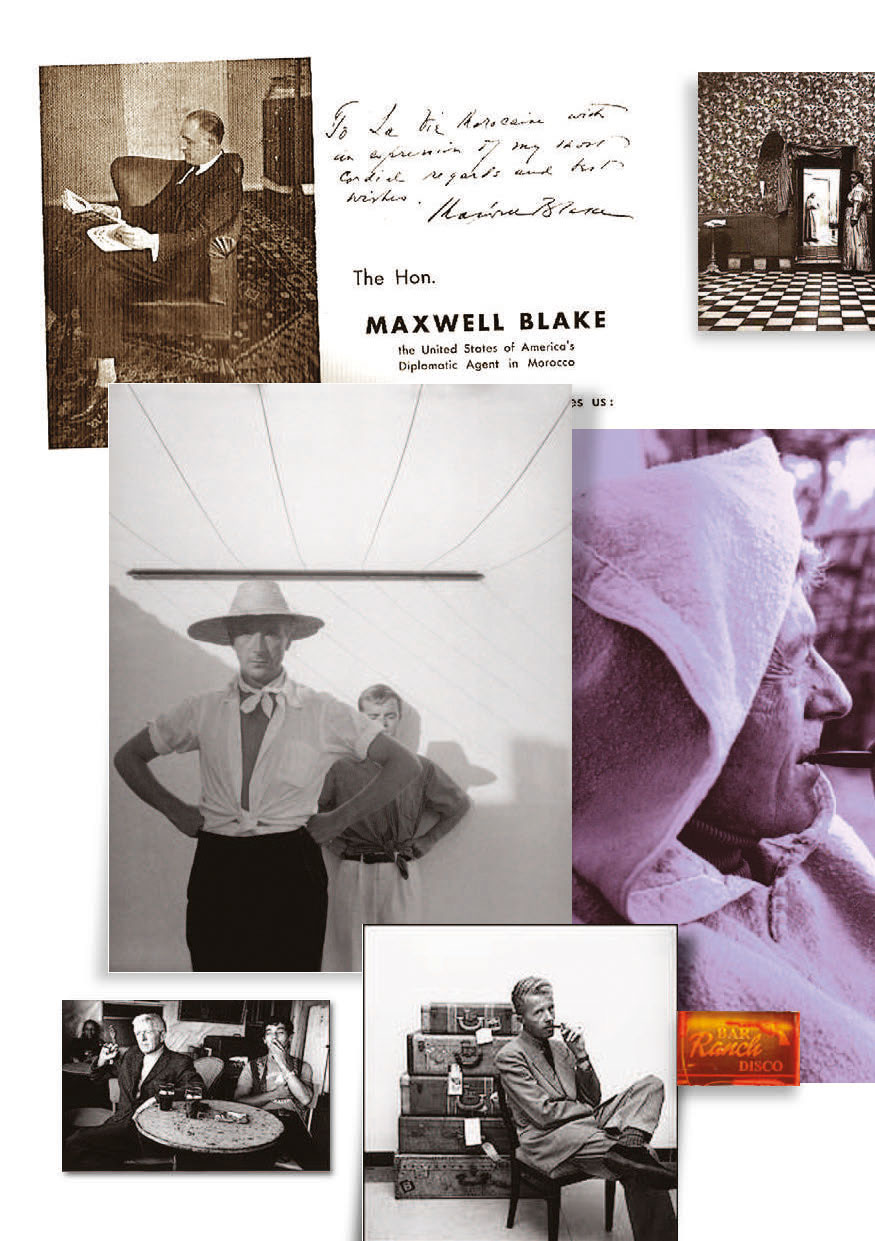

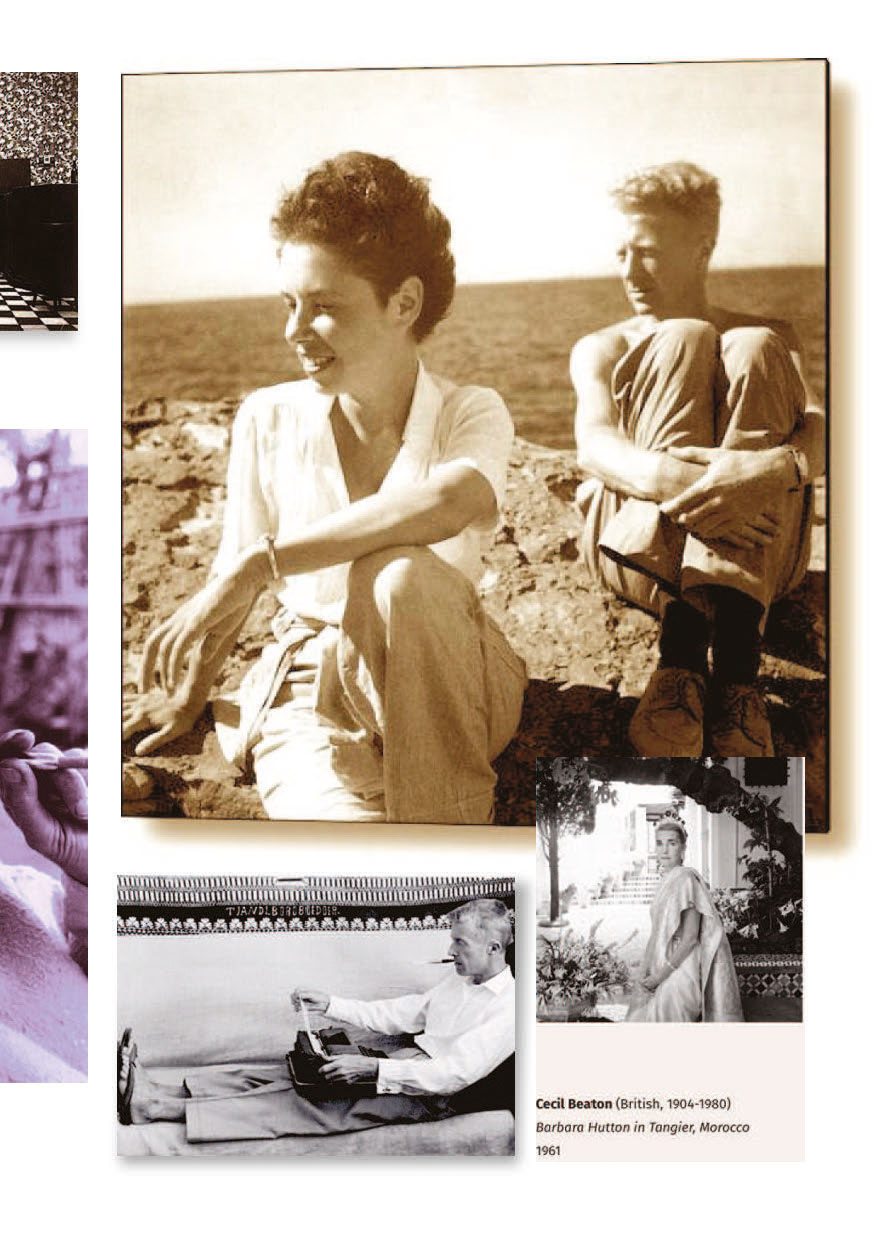

…ist das Naivität, Romantik oder Poesie? Es war ja leicht sich hier mit den superben Wechselkurs ein Haus, einen Haushalt zu beschaffen, mit Chauffeur, Dienstmädchen, Köchin, formidablen Cocktailparties. Hier eine Photomontage des „Who is who“ in Tanger von David Herbert, englischer Adelsspross und selbsternannte Queen of Tanger.

10

Tanger war in diesen Tagen eine internationale Zone, die seit 1924 von den europäischen Kolonialmächten und den USA gemeinsam verwaltet wurde. In den Tagen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstand die „Interzone“, wie William S. Burroughs es nannte. Die letzte Utopie der Freizügigkeit. Daher der Satz aus Allen Ginsbergs Gedicht und dem inoffiziellen, in der Klapse geschriebenen Beat-Manifest „Howl“: They taken Ship to Africa. Paul und vor allem Jane waren nach bald 30 Jahren in dieser Stadt nicht fähig die insistierenden Störenfriede abzuwimmeln. Ginsberg stellte sich als Vertreter der „Zen-Buddhismus-Bebop-Jesus-Christus-Peyote-Bewegung“ vor, fragte Jane, ob sie an Gott glaube, worauf sie erwiderte, daß sie so etwas bestimmt nicht mit dem Hörer in der Hand zu diskutieren beabsichtige. Ginsberg zählte ihr „fünfundzwanzig in Kunstkreisen bedeutende Männer auf, von denen ich noch nie gehört hatte, und ich erklärte ihm, daß ich lange weggewesen und ohnehin zu alt sei und mich nicht dafür interessierte.“

11

Als Paul von einer seiner Reisen mit seinem Lover zurückkommt meint sie lapidar „Er ist noch hier. Wenn Du Ginsberg sehen willst, er wohnt bei Bill Burroughs.“ Burroughs war schon seit Monaten in Tanger, einer Anklage in Amerika entweichend: er hatte im Drogenrausch bei einer Party den Apfel auf dem Kopf seiner Frau beim Schuss mit der Pistole tödlich verfehlt. Natürlich war das für Paul eine Chance anzudocken an aktuelle Literaturtrends, zumindest fürs Photo. Eigentlich waren ihm dies offen schwulen Junkies und Kiffer in abgetragener Kleidung zuwieder, blieben eh nur ein paar Wochen.

Die Welt sollte aber wissen, dass er nocht lebte. In Tanger. Bowie, die Stones, internationaler Adel sollte folgen, gleich danach auch Marakesch überrollend. Besucher konnten ohne bürokratische Einmischung so lange bleiben, wie sie wollten, und es gab die besten Cannabissorten der Welt vom nahegelegenen Rif-Gebirge, Kif genannt. Offen erhältlich und in den Cafés der sagenumwobenen Stadtmauer, der Medina, konsumiert.

In einer Welt, die immer blinder gegenüber anderen Farbtönen als Schwarz oder Weiß ist, ist es verlockend, Bowles‘ Erzählstil als Sinnbild einer Zeit zu betrachten, in der engagierte Reisemagazine den Geldbeutel für Auftragsautoren lockerten, für nachdenkliche Geschichten mit literarischem Einschlag. Mit Bowles hatten solche Veröffentlichungen den ultimativen Insider. Doch selbst in den aufregenden Tagen des Erkundungsreise-Essays war es verzeihlich gewesen, wenn er in eine Art von Verallgemeinerungen verfiel: Der internationalen Jetset sah, dass die Interzone ein Treffpunkt für die Welt war, wobei die Klagelieder über das Ende des Imperiums die perfekte Hintergrundmusik boten, um milden und intensiven Formen der Psychedelia zu frönen.

12

William Burroughs‘ Tanger in den späten 1960ern

„Die abscheulichsten Typen, die das Land der Freien hervorbringt, sind hier in der amerikanischen Kolonie vertreten. Ein schauerliches Panorama von krakeelenden, rotgesichtigen Säufern, die von Barhockern kippen und in die Ecke kotzen. Noch nie habe ich auf einem Haufen so viele Leute ohne Geld und ohne Aussicht auf Geld gesehen.“ Ohne Schreibmaschine, aber mit täglich sechs Ampullen Eukodol, einem chemischen Opiat, das er sich ohne Unterlaß in den Blutkreislauf spritzt, verfällt er in Wechselbäder von Apathie und der fieberhaften Niederschrift seines mit Obszönitäten und sprachlichen Dauerdelirien gespickten Hauptwerkes, das Kerouac später „Naked Lunch“ tauft. Burroughs, mit dem Pseudonym William Lee ausgestattet, pendelt nun zwischen der Villa Muniria, wo dann der legendäre Phototermin mit Bowles und den anderen Beats anberaumt werden sollte, der billigeren Armor-Pension, von deren Mansarde aus er den Hafen von Tanger im Blick hat. Mit der vereinten Hilfe von Ginsberg, Kerouac und Orlovsky, herbeigeeilt aus den Staaten, wird aus dem chaotischen, von Unrat, toten Kakerlaken, Ungeziefer, Essensresten und Blut-flecken verschmierten Zettelhaufen, wie er in mehreren Schichten die Zimmer in den Absteigen bedeckt, in denen Burroughs in Tanger die Nacht zum Tag macht oder zwanzig Stunden am Stück mit Kiki in den Federn zubringt, dann doch noch der große Wurf.

Aus den nahezu unentzifferbaren Notaten, in deren Beschreibungen es gleichfalls von Exkrementen, Sperma und Auswurf nur so wimmelt, in deren Verlauf Orgasmen, Mordphantasien und Agonien einander im Halbseitenabstand in lockerer Folge ablösen oder ejakulierenden Jünglingen nach vollzogenem Analverkehr gleich dutzendfach das Genick gebrochen wird, basteln die treuen Freunde und Kollegen tage- und nächtelang in bewundernswert einträchtiger Patchwork-Technik das monströse, alle moralischen Kategorien und eingefahrenen Sinnzusammenhänge außer Kraft setzende Gesamtkunstwerk. Es gehorcht einer ganz eigenen Logik und Syntax – die Cut-Up-Technik war im Chaos geboren.

19

Bis Bill für seine Kollektivanstrengung Naked Lunch einen mutigen Verleger findet, vergeht hingegen eine Ewigkeit, bis Olympia Press es endlich in Paris in großer Auflage unter dem Ladentisch herausbringt, eine zweite, bis es in den amerikanischen Buchhandlungen noch vor Erscheinen zum unerhörten Geheimtipp avanciert.

Halluzinationen, schwere körperlich-seelische Verwahrlosung Burroughs bis zur kompletten Vertiefung führen in buchstäblich letzter Minute zu einem Londoner Klinikaufenthalt. Diesmal zeitigt die Therapie eine gewisse Wirkung, die paranoiden Anfälle und Visionen werden halbwegs unter Kontrolle gebracht. Ein Junkie blieb Burroughs trotzdem ein Leben lang.

Das wiedereröffnete Muniria ist sich seiner Geschichte bewußt: um die Ecke lagern Junkies….

20

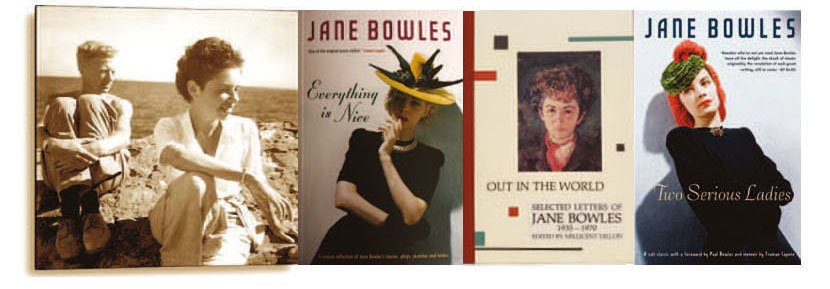

Jane (und Paul) Bowles

Von außen besehen eine ausgewogene, harmonische Konstellation. Aber eigentlich ein Affront, eine Persiflage auf die kaputten Ehen ihrer beider Eltern. Oder warum heiraten 1938 ein vor allem homosexueller Komponist und Autor und eine schon in den USA offen lesbisch lebende Frau? Wegen der Synergie, der Chemie! Der ruhige, effiziente, kontrollierte Vielschreiber Paul – und Jane, die auf Parties brillierte. Über Jahrzehnte einen unausgesprochenen Vertrag lebend einander Freiheiten zu lassen solange man sich in der Mitte traf. Aber auch weil Jane nach Pauls Aufforderung und Vorbild zu schreiben begann. Nur, dass sie sich dafür martern mußte, der Alkohol oft eher im Weg war.

Das Gesamtwerk der als Jane Sydney Auer geborenen Jane Bowles besteht aus einem Roman, einem Theaterstück und einigen Kurzgeschichten. „Es ist zu hoffen, dass sie als das anerkannt wird, was sie ist: eine der besten modernen Romanautorinnen aller Sprachen.“ meinte Tennessee Williams: „Die am meisten unterschätzte Romanautorin der amerikanischen Literatur.“ In der breiten Öffentlichkeit war und blieb sie kaum bekannt, das Leben in Marokko ordnete ihr als Frau weniger Chancen oder Zugeständnisse zu ihrer Arbeit, ihrem Leben zu.

Im Spätsommer 1954 zeigte sich, daß der Einzug Cherifas, einer Getreideverkäuferin vom Markt den Jane oft frequentierte, bei Jane wenig mit erotischen Konzessionen und nächtlicher Schmuserei unter mediterranem Sternenhimmel zu tun hatte. Auf Aufnahmen, die Paul und andere Photographen von der Magierin damals machten, blickt dem Betrachter zwar eine fast modern und städtisch gekleidete junge Frau in langen, engen Hosen, mit indianischen Gesichtszügen, einem länglichen Kopf und einem nach hinten gebundenen, dunklen Zopf schalkhaft entgegen. Im Schilde führte sie indessen etwas, das in ihr schlummern mochte: Sie legte es darauf an, das Bowles-Haus, in dem sie nun als Dauergast weilte, samt Einwohnern zu verhexen. Unbewußte, uralte spirituelle Kräfte, als deren Ausführende sie sich begriff, erweckte sie tatkräftig zum Leben. Vielleicht aber einfach nur Gier. Dabei traf es sich gut, daß Paul und sein Lover Yacoubi sich zur selben Zeit andernorts aufhielten.

21

Wochen später erst informierte Jane ihren Ehemann nebenbei, daß sie wiederholt, beim Aufräumen oder eher zufällig, in ihren Räumen auf kleine, verschnürte Päckchen gestoßen war. In ihnen befanden sich zerstoßene und zerquetschte Mineralien, Steine, winzige Schamhaare, Fingernägel, Antimon, Spuren von Menstruationsblut und weiteren menschlichen Ausscheidungen. Die eigenwilligen Objekte lagen plötzlich unter der Matratze, lugten hinter ihrem Kopfkissen hervor, waren in Zimmerecken versteckt. Jane maß dem Vorkommnis keine außerordentliche Bedeutung zu. Paul war im Gegenzug empört und entsetzt, als er herausfand, daß es sich um „Tseuheur“ handelte, in Marokko seit ewigen Zeiten verabreichte magische Gaben. Wer jemals in Marrakesch war, kennt Amulette und geometrische Formen aus getrocknetem, verfilztem Haar, zusammengepreßten Gecko-Kadavern, farbigen Erdbrocken, als Allheilmedizin auf der Jemma El-Fna zum Verkauf feilgeboten.

Yacoubi, dem die Gegenwart Cherifas schon immer Angst eingejagt hatte, bezichtigte Cherifa nun offen der Hexerei, verglich sie mit Giftschlangen und Zaubertränken, beschimpfte sie als „Haya“, als bösartige, todbringende Giftmischerin. Er weigerte sich standhaft, das Altstadthäuschen zu betreten, und wahrte einen immer größeren Sicherheitsabstand um das gesamte Viertel. Cherifa war ihm von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen, er hatte ihren Kochkünsten mißtraut und von ihr zubereitete Mahlzeiten standhaft verschmäht, er hatte sie verachtet, weil sie dem Alkohol und den Frauen verfallen war. Bowles müsse sich entscheiden, ob er Jane sehen oder mit ihm zusammenleben wolle. Und, er appellierte, ein weiser Schachzug, an Pauls Ehre als düpierter Ehemann, der es nicht nur zuließ, daß Jane mit dieser Hexe ins Bett ging – wovon seine eigenenen Gunstbezeugungen an Bowles selbstverständlich nicht tangiert wurden.

Jane verteidigte selbstredend ihre Freundin und behauptete, niemand könne zweifelsfrei den Beweis antreten, daß Cherifa allein für die Verbreitung von Tseuheur verantwortlich sei. Jede x-beliebige Marokkanerin käme für das Versteckspiel in Frage, es handele sich um eine harmlose Tradition. 1957 hatte Jane mit 40 Schlaganfälle die ihre Lebensqualität massiv reduzierten, sie geriet immer mehr in die Abhängigkeit von Cherifa, erfüllte Wünsche finanzieller Art, welche nach Geschenken, überschrieb ihr letztendlich das Haus.

1973 starb sie in einem Sanatorium auf Malaga, Paul 1999 in Tanger, vereint sind die beiden wieder im Familiengrab der Bowles in New York.

22

Marokko, ein weiteres Land der arabischen Welt mit Ungereimtheiten, kolonialen, monarchistischen Nachwehen. Aufgeteilte Privilegien, altes und neues Geld krachen mit Benachteiligung, Chancenungleichheit und Überbevölkerung heftig zusammen. Da passt die im Hotelspiegel entdeckte Umkehrung von RAW in WAR auf meinem Tshirt – wenn auch keine Panzerfaust in Tanger abgefeuert wurde. Es gibt überall Sieger und Verlierer – in Marocco aber zu viele Verlierer.

https://www.deutschlandfunkkultur.de/mohammed-vi-von-marokko-der-koenig-sein-anspruch-und-das-100.html

28